はじめに

しがない高校生をしているBasalte(ばざると)と申します

今回は地学に関する話です。

全然完成度が高くないのであまり突っ込まないでいただけると助かります

背景

弊校の地学部では新宿にある御留山という場所の湧水を13年間計測し続けているらしいのですが、

計測できない日があったり人によって違いが出てしまったりするため、

定量的に継続して計測できる装置が欲しかったことが動機でした。

概要

ということで、湧水を自動計測する装置を作りました。

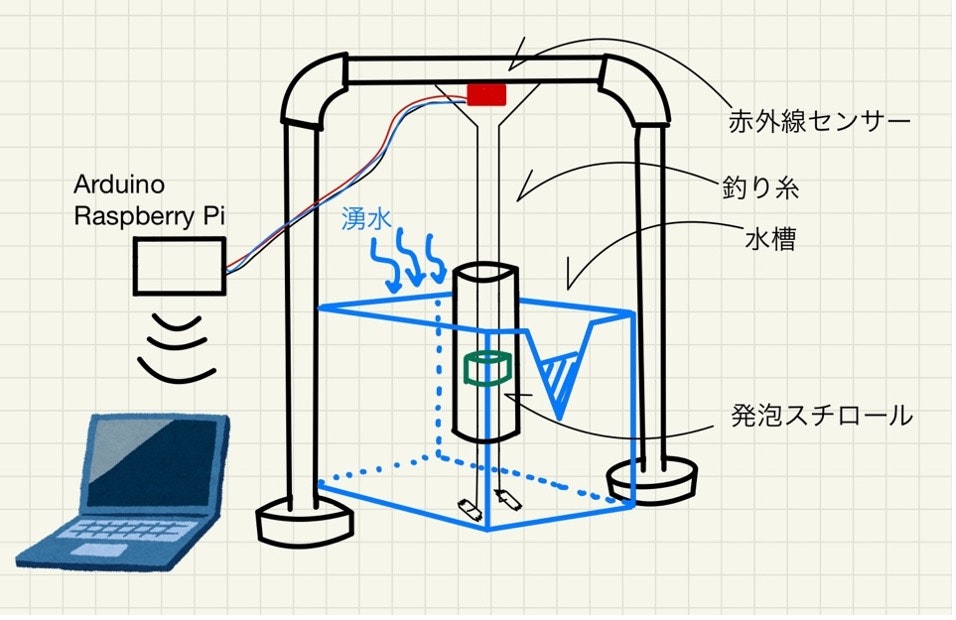

制作した作品の写真です。

水槽に水を溜め、三角堰のようなもので水を流し、その水位によって水量を測るというものです。

水位から水量を求める計算は以下の資料を少し工夫して使いました。

https://www.eng-book.com/pdfs/fb9edca04a8bab5082cbc6cb4c645064.pdf

使ったもの、技術等

・Arduino

・ラズパイ

・赤外線センサー

・その他温度センサー等

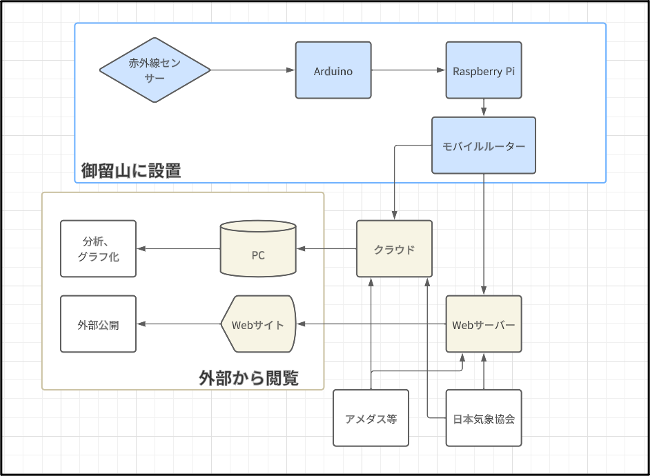

少し見づらいですが、赤外線などのセンサーのデータをラズパイを通してスプレッドシートとwebに落としています。

Webは通年運用の目処が立ったら公開、運用していく予定です。

アメダスなどの一般公開されているデータもリアルタイムでスクレイピングして同じ時間のデータに含んでいます。

今後webでもグラフが見れるように、Chart.jsとかで実装できたらいいですね!(昔触ったことある)

作成までの課題

作るための課題がいくつかあったので、解決した方法とともに記録します。

水量の計測

湧水と言っても川などに比べてとても水量が少なく、かといってアメダスの計量機構を作るには多いというような水量で、とても計測を行う手段を定めるのが難しかったです。

(アメダスの雨量計の仕組み)

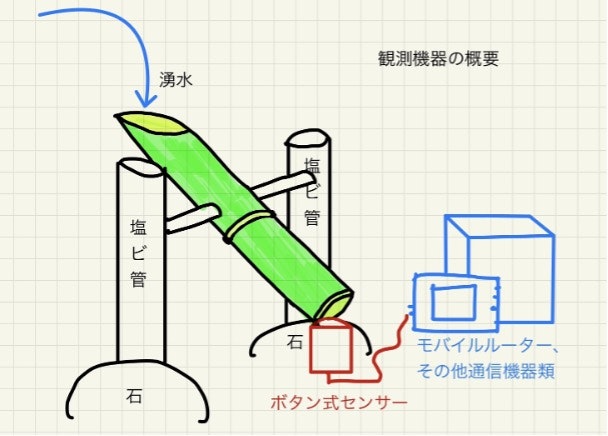

計画時は血迷って画像のような鹿おどし(笑)を作ろうとしていました。

落ち葉

とても木々が多く茂っていて自然豊かな公園なので、冬場は落ち葉が多く溜まります。

夏場は装置が劣化する日差しを防いでくれて頼もしいのですが、冬場は大敵になります。

直接水流で駆動する機構は確実に詰まることがわかっていたので、落ち葉が含まれていても耐えれる、誤差の範囲に収まる機構が必要でした。

メンテナンス

誰でも触れてしまう場所であり、設置場所の地面もあまり綺麗ではないので、少し位置がズレただけで動かなくなるのは困ります。

そのため、ある程度誤差を認めつつ、継続して計測し続けることができる装置を目指しました。

結論

結果的に、上三つの課題を全てクリアした(と思われる)機構がこちらになります。

水面に発泡スチロールを浮かべ、それを太めの塩ビパイプで覆うことによって湧水が流れ込む勢いを抑え、落ち葉などの影響を最小限にします。

それを上部にある赤外線センサーで読み取り、水面の変化を直に読み取ることができます。

また、装置が少しズレても耐えれる設計となっています。

Arduinoなどの電子機器は、プラスチックの箱に防水をガチガチにして少し離れた場所に置いています。

取得できたデータ

今の所2~3日のデータしか取れておらず、1週間や1ヶ月のデータが取れたらまた更新します...

今後の見通し

今後、装置自体の強度が足りないので、ちゃんと運用しようと思うと2号機で強度のことも考えた設計にしないといけないですね。

また、データの活用も多分できることがあるはずなので時間がある時にやります。

今の所リアルタイムでデータ飛んできて楽しい〜〜だけなので...

質問等はこちらにお願いします!最後まで見てくださってありがとうございます。

https://twitter.com/basalte1199