そもそもLoRaとは?

このところよく耳にするLoRa。LPWAのひとつなのだそうだが、LPWAとは何なのか。LPWAとはLow-Power Wide-Area略。「Bluetoothなどの近距離無線(〜数十m程度)では満たせないカバレッジの無線の分類」なのだそうだ。LPWAとして期待されている通信方式とLoRaの特徴をまとめてみた。

乱立するLPWA

では、LPWAには具体的にどのような通信方式があるのか。

IoTデバイスの通信方式として期待されるLPWAには様々な規格が登場している。乱立するLPWAだが大きく分けると、ライセンス不要のアンライセンスバンド(特定小電力無線)の通信方式と、ライセンスが必要な通信キャリアの無線方式に分けることができる。

アンライセンスバンド(ISMバンド)

ここ数年、アンライセンスバンド(ISMバンド)のサブギガ帯を使ったLPWAの方式が話題だ。IoTでの長距離通信向けの周波数として注目が集まるだけあって、複数の通信方式が乱立し、覇権を競っている。まさにサブギガ帯のアンライセンスバンドはLPWAの激戦区なのだ。

なぜサブギガ帯がこれほど注目されるかというと、電波の飛びがよいから。同じISMバンドでも2.4GHz帯のWi-FiやBluetoothは、飛んでも数十から数百メートル。サブギガ帯は微弱な電波でも数キロから数十キロ飛ぶISMバンドのプラチナバンドだ。

ところが、サブギガ帯には問題がある。国によって使える周波数が違う。とくにヨーロッパは日本やアメリカと周波数が離れている。アメリカは日本よりも広い周波数が使えてしまう、だから、ヨーロッパやアメリカで使われている製品は、そのままでは日本では使うことができない。また、周波数を日本に合わせたとしても日本での技適の取得が必要だ。

サブギガ帯のアンライセンスバンドは各国の電波法により使える周波数が違う。

- 日本 920MHz帯(915-928MHz)

- 北米 915MHz帯(902-928MHz)

- 欧州 866MHz帯(868–870MHz)

では、具体的にサブギガ帯の通信規格を確認してみよう。

Wi-SUN

日本ではスマートメーターの通信規格として盛んに使われている。でも、海外では盛り上がりに欠けている。

SIGFOX

日本ではまだ実用化されていないが、ドコモ子会社のNTTドコモ・ベンチャーズが出資したことで話題になった規格。ドコモの子会社が出資したからと言って、ドコモが採用するとは限らないが、今後が期待される通信方式の一つだ。だが、ポリシーとして1国1社しかSNO(SIGFOX Network Operator)を認めていない。一般人が気軽に始めるというわけにはいかないようだ。最大転送速度は、100bpsと他の規格と比べ遅いが、その分低消費電力なのでバッテリー駆動に適している。そして、現時点では最も広いサービスエリアを獲得している規格だ。

SIGFOXが利用されている国(2016年9月時点)

イギリス、ドイツ、イタリア、デンマーク、フィンランド、オマーン、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、メキシコ、コロンビア、ブラジル

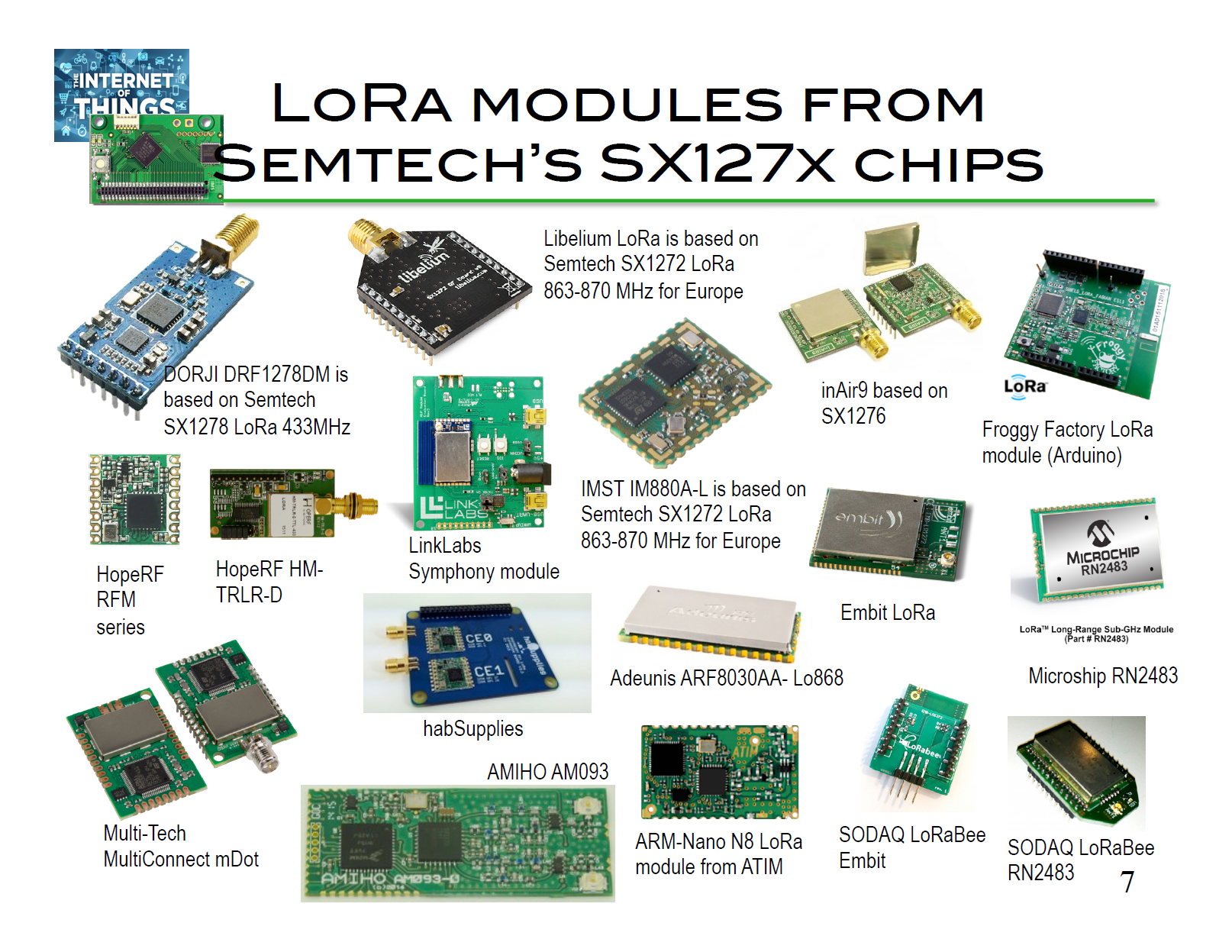

LoRa

ここ数か月で日本でも急速に知名度を上げているLPWAがLoRaだ。LoRaは物理層の規格だが、実際に通信を行うためにはデータリンク層が必要。その規格として有力なのがLoRaWAN。SORACOMが「LoRaWANサービス」を今年度中に正式に開始すると表明したことで、にわかに注目を集めることになった。さらに、Softbankも今後の取り組みについて発表している。欧州では通信キャリアのORANGEがすでにLoRaWANサービスを開始している。しかし、日本では2016年9月時点では実証実験中の段階。LoRaWANの日本仕様が決まっていないのだ。面白いのは、草の根LoRaWANのTheThingsNetworkが欧州を中心にエリアを増やしていることだ。安価なLoRaの通信モジュールと、Raspberry Piがあれば、手軽にLoRaWANを始めることができる。SIGFOXと違い、だれでもLoRaWANを試してみることができることが、LoRaの魅力なのだ。

Wi-Fi HaLow

Wi-Fi Allianceが推進するLPWA。IEEE802.11ahとして標準化が進められている。伝送距離は1Km程度と比較的短いが、通信に使用する帯域幅やモードにより通信速度が150Kbpsから20Mbpsまで選べるなど、幅広い通信速度に対応していることが特徴。

ライセンスバンド

実は、だれでも自由に使える周波数のISMバンド以外でも、ライセンスが必要な周波数帯でのLPWAも活発なのだ。

3GPPでは、既存のLTE基地局を利用したIoT向けの通信方式が規格化された。通信キャリアは新たな設備投資をすることなく、基地局のソフトウェア変更によりIoT向けサービスを開始できるそうだ。docomoの資料

通信キャリアがサービスするライセンスバンドのLPWAは2つあるようだ。

LTE Cat.M1

IoT向けに通信速度を1Mbpsに縮小したLTEの通信方式。2017年の製品化が見込まれている。

これまでLTEは、低速なカテゴリー1から高速なカテゴリー6まで規格化されてきたが、Release 12でIoT向けとして帯域幅20MHzで最大速度1Mbpsのカテゴリー0が用意された。さらに、Release 13では、帯域幅を1.4MHzまで縮小して通信モジュールの低価格化を実現するカテゴリーM1が用意された。そして今後発表される予定のRelease 14では、カテゴリーM2の規格化が進行中なのだそうだ。

NB-IoT

同じく、3GPPで規格化された通信方式。カテゴリーM1よりも、NB-IoTが注目されている。なぜなら、帯域幅を180KHzと大幅に縮小することで、通信モジュールのさらなる低価格化、低消費電力化を目指したからだ。その結果、LTEとの互換性が失われたため、LTEのカテゴリーではなく、NB-IoTと表記される。

ISMバンドのLPWAは成功するのか?

さて、通信キャリアが既存の基地局を使ったライセンスバンドのIoT通信サービスを始めると、LoRaやSIGFOXなどのアンライセンスバンドの通信方式は駆逐されてしまうのか。

答えはNo。なぜかというと、アンライセンスバンドは通信料金が不要。だから、工場のように大量のIoTデバイスを運用する場所でも低コストで運用できる。Wi-Fi同様に閉域網のネットワークとして使われる可能性は高い。さらに、通信キャリアの基地局計画に依存せずに運用できるメリットもある。たとえば、通信キャリアの基地局がない住宅街や主要道路から離れた山林などでも利用することもできるので、防災用のテレメータとしての需要が見込める。自治体にとっても強い味方になるだろう。

産業や公共のネットワークでは、有利に思えるISMバンドだが、コンシューマー用途ではどうなのだろう。カギを握るのはゲートウェイの整備だ。整備の方法としては、Wi-Fiのように自宅にゲートウェイを設置する方法と、通信事業者が全国にゲートウェイを整備する方法の2つが考えられる。わたしは、当面どちらの方法も併用されると思う。さらに、注目されるのはThe Things Networkのような、草の根ゲートウェイだ。有志が設置したゲートウェイをメンバーに利用してもらおうという取り組みだ。

LoRaは何がすごいのか

前置きが長くなったが、LoRaはなぜ注目されるのか。その理由はいくつかある。

- ISMバンドなので免許不要

- 少ない送信電力でも通信距離が長い

- 通信チップの値段が安い

- 非営利団体のLoRa Allianceがデータリンク層の規格をまとめている

- ArduinoやRaspberry Pi用のソフトウェアがGitなどで公開されている

- The Things NetworkがLoRaWANの実装を公開している

一番すごいのは、オープンな環境が整備されていること。そして、インターネットに情報があふれていること。その気になれば、自営のLoRaWANゲートウェイを簡単に構築できることなのだ。

http://cpham.perso.univ-pau.fr/LORA/resources/RPIgateway.pdfより引用