はじめに

私が現在所属するチームは、2024年4月に新たに結成されました。

ほぼ初めましてのメンバーもいることから、チーム立ち上げ初日の1日間で「チームビルディング」を実施しようと思い立ちました。

本記事では、私のチームが実践したチームビルディング活動を紹介します。

目次

チームビルディングとは

チームビルディングとは以下のような活動です。

- チームメンバー同士で行う「チームを形成」するための活動

- チームビルディングに終わりはなく、継続的に取り組むもの。

私自身、チームビルディングを実施するにあたり調べるまでは「チームビルディングってチームが集められた時期に1日〜2日とかで終わるもの」となぜか勘違いしていました。

継続的に実施することが重要であり、例えば「ふりかえり」もチームビルディングの一環であることを初めて知りました。

チームビルディングの準備で気をつけたこと

目的にそったアクティビティの検討

「今からチームビルディングをやります!」と明確に実施するのは初めてで、何をすればよいか分かりませんでした。

自己紹介くらいしか思いつきません。

そこで、まずはネットの記事や書籍を参考にアクティビティを検討しました。

特に以下書籍を参考にさせて頂きました。

具体的な手順まで記載されているので初心者の方にもおすすめです。

同書によると、アジャイルな強いチームを形成する5つの活動として、以下が挙げられています。

- 目的・目標を揃える

- 多様性を認め合う

- 関係の質を高める

- 文化を作る

- 自律・自立へ向かう

これらの活動ごとに、自分たちのチームの状況と照らし合わせて必要なアクティビティを検討しました。

まず、初めましてのメンバーもいるため「多様性を認め合う」は必ず入れたいと考えました。

次に、チーム結成時だったので「目的・目標を揃える」も含めました。チームが結成されたのは良いですが、チームのミッションの詳細を誰も理解していない状態だったため、正直アウトプットのイメージはついていませんでしたが、チーム結成時であればやっておいた方がよいと考え、含めました。

その他の要素も検討した結果、最終的に活動ごとに以下の構成としました。

-

目的・目標を揃える

- 我々はなぜここにいるのか(インセプションデッキ)

-

多様性を認め合う

- バリューズカード

- スキキライマップ

-

関係の質を高める

- リーンコーヒー

-

文化を作る

- ワーキングアグリーメント

- ご近所さんを探せ(インセプションデッキ)

- チームイベントを決める

-

自律・自立へ向かう

- なし

タックマンモデルの説明を冒頭にする

「チームビルディングをなぜやるのか」という目的を理解してもらうために、チームビルディングの概要と、チームの成長に関連するタックマンモデルの紹介を冒頭に入れました。

タックマンモデルの説明は以下のサイトを参考にさせて頂きました。(スラムダンクで例えてあるところが良いです!)

タックマンモデルを説明した上で、「我々は今、ちょうど形成期。チームメンバー同士で問題と向き合い、それを解消しながら、徐々に成長して、いかに早くこの形成期・混乱期を抜け出して、統一期、機能期へ近づけるかが、チームが早く高い成果を出すことに直結する」ということを伝えました。

グランドルールを提示する。

チームビルディングをどんな雰囲気で進めたいかを考え、グランドルールを設定し、冒頭で共有してからアクティビティに取り組みました。

伝えたその日のグランドルールは以下の通りです。

- この場の発言・内容は評価に一切関係しない

- どんなにくだらないことでも、気兼ねなく自由に発言すること。そ

してその発言を妨害しないこと。 - 目の前の会話に参加して、耳を傾けること。

- 思い思いの方法で全員がファシリテーターとして参加する。

なるべく発言しやすい雰囲気で進めたいので、1、2を考えました。

受け身ではなく参加してほしいという想いから3、4を考えました。

アクティビティの目的を伝えてから実施する

言われるがままにやるのではなく、目的やねらいを理解してからやる方が効果的であると考え、必ずアクティビティの目的を簡単に説明してから実施するようにしました。

インセプションデッキについても、なぜ実施するのかを説明しました。説明には以下のスライドを利用させて頂きました。

最後にふりかえりをする

最後にチームビルディングのふりかえりを実施しました。

各自が感想を付箋に書いて共有するだけの簡単なものでしたが、実施して良かったと思います。

参加者からは「お互いのことを知れたので良かった」との感想ももらえ、それが嬉しかったです。

チームビルディングで実施したこと

実施したアクティビティの概要、目的、感想を記載します。

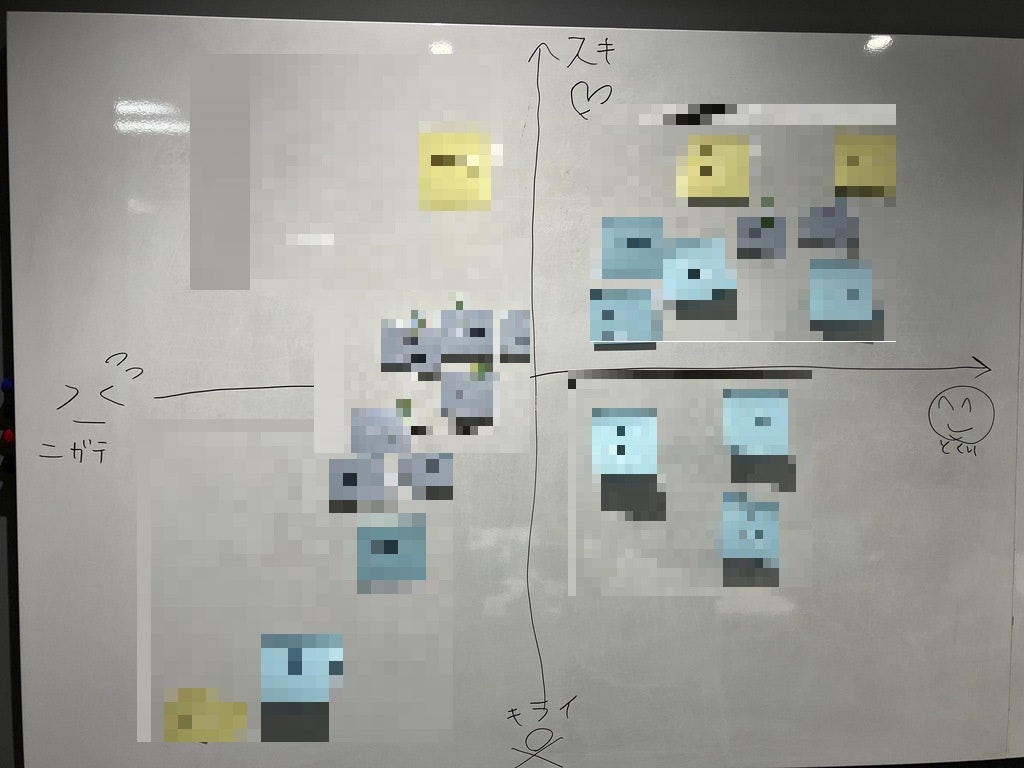

スキキライマップ

-

概要

- スキルや好きな事をスキ/キライ/得意/苦手の4つの軸でマッピングして傾向を可視化したもの。

-

目的

- 誰がどのスキルを持っているのかを知ることで、助け合いが発生しやすくなる。

- チームとして足りないスキルが見えてくる

- 自己紹介もかねてラフに! 仕事以外のこともOK!

-

感想

ご近所さんを探せ(インセプションデッキ)

- 概要

- 我々のチームを中心にご近所さんである、チームに関わるすべて人を書き出す。

- 目的・効果

- プロジェクトのコミュニティは考えているよりも常に大きい

- 助けを求めたくなるより前から、コミュニティと信頼関係を築く。

- 感想

- 組織改変直後ということもあり網羅的に出すのは難しかったですが、異動後の組織にどんな関係者がいるのか共通認識ができていない状態だったので、みんなで「こんな人たちもいそう」「隣にこんなグループもいて関わりあるのかも」と出し合えただけで良しとします

我々はなぜここにいるのか(インセプションデッキ)

- 手順

- 「我々はなぜここにいるのか」の質問をチーム全員で答える。

- 目的・効果

- 何のためにこの場に集まったのかを明確にし、当たり前のことかも知れないが、自分の認識と周りとで認識が合っているか確認する。

- チームが結成された際に、与えられた目的を自分事にするため、そして相互理解を深めるために行う。

- チームの機能期において、チームの存在意義を見つめなおすきっかけにもなる。

- 感想

- 冒頭にも記載した通り一番不安なアクティビティでしたが、「チームのミッションの詳細を誰も理解していない状態なので、最終的に答えを決める必要はない」と前提を置いたうえで、「こうなのかのな?」と想像も含めてなにが求められているかを会話しました。

- 答えはでませんでしたが、ひとまずメンバー其々の「我々はなぜここにいるのか」に対する解像度を共有できたことが良かったかなと思います。

バリューズカード

- 手順

- 価値観が書かれたカードを自分の価値観にそって取捨選択を繰り返していき、最後にそれぞれの価値観をメンバーと共有する

- 感想

ワーキングアグリーメント

- 概要

- チームが大切だと思うことを明文化したチームの約束事

- 目的・効果

- ワーキングアグリーメントを作成することでチームメンバー間のお互いの期待を明確にし、価値観を共有することができる。

- 日常業務を進める上でのルールを暗黙の期待ではなく、言語化し、すれ違いや都度指摘しあうことのコストを減らし気持ちよく働けるようにする。

- 感想

- 「自分たちで決めるからこそ、自分たちで守れる」というところが大事だと思います。

- 細かいルールより、「議論はオープンな場でする」とか「困ったらすぐに相談する」のような取り組む姿勢に関わるものが多くでました。メンバーがどのようなチームにしたいのかを知ることができ、またみんなで共感・同意できることを見つけられたことが良かったです。

まとめ(感想)

まず、チームビルディング初日としては、わりとうまくいって良かったと思います。

チームメンバーが前向きに参加してくれたこと、チームメンバーが少人数でありかつ知っているメンバーもいたことから、自分もリラックスして進行できたのだと思います。

私はアドリブが苦手なので、資料として台本を用意しておくことで、説明部分はそれを読むだけでスムーズに進行できたことも良かったです。

また、参考書籍『アジャイルな強いチームを作る チームビルディング超実践ガイド』を読んだ際に勇気づけられたのが、「対象読者」として「チームリーダー」や「組織のマネジメント層の人」だけでなく、「チームメンバー」や「これからチームに参画する人」さらには「どれにも当てはまらない人」などすべての人が記載されていたことです。

チームビルディングはチームリーダーや上司など誰か特定の人だけが担当するものではなく、より良いチームに変えていくためにチーム全員で取り組んでいけたら素晴らしいだろうなぁと思いました。

最後に、冒頭で「チームビルディングに終わりはなく、継続的に取り組むもの。」と記載したにも関わらず、ふりかえってみるとチーム結成初日に実施してから1年近く経過しましたがチームビルディングはふりかえり以外では実施していません。

目先の仕事が忙しいと後回しにしがちなのと、改まって「チームビルディングとしてXXやってみない?」というのは少し気恥ずかしいというか勇気がいる気がします。

どこかで時間をとって、そのときのチームの状況に合わせて実施できれば良いなと思いました。

※投稿内容は個人の意見であり、所属組織の公式見解ではありません。