はじめに

下記の点、ご了承ください。

- 本記事はあくまで、「プログラマーが論理思考力を鍛えるため」にフェルミ推定を用いています。

- 企画職やコンサルの人が使えるレベルの精度になっていません。

- 本記事内で用いた統計情報は年度がバラバラです。あくまで例として捉えてください。

- 実例のロジックはガバガバかもしれませんが、これもあくまで思考の例ということで。

対象者

この記事は下記のような人を対象にしています。

- 駆け出しエンジニア

- プログラミング初学者

- 「フェルミ推定って、企画職とかコンサルの人が使うやつでしょ?」と拒絶しているプログラマー

結論

フェルミ推定はプログラマーが論理思考力を鍛えるのに最適!

フェルミ推定とは

フェルミ推定とは「未知の数値を、分かっている数値をもとに見積もること」

実際に調査するにはコスト・時間がかかりすぎたり、物理的に調査不可能なものを推定する手法です。

企画職やコンサルではよく使われる手法ですが、プログラマーでは敬遠される傾向がある気がします。

しかし、元々製造業の企画職を経験したことがある身としては、フェルミ推定はプログラマーにこそ役立つと考えています。

フェルミ推定はプログラマーの役に立つ?

フェルミ推定は「やってみないと分からないよね」ではなく、「分からないなりに事前に考えて、見積もっておこう」というと時に役に立ちます。

具体的には、下記のような場面で役に立つでしょう。

フェルミ推定が役立つ場面

- 設計

- 見積書作成

- スケジュール管理

正直、実装に関しては「ローカル環境でやってみればいいじゃん」って話なので、推定とか要らない場合が多いです。

しかし、上記のような場面だと、多少は未来予測をして見積もらなきゃいけないですよね。

そんな時にコーディングと一緒で「やらなきゃ分からないでしょー」というわけにはいかないので、フェルミ推定をうまく使いましょう!

フェルミ推定の手順

STEP1:課題を把握する

まずは何を算出しなければいけないのかを明確にします。

ぼんやりしている場合は具体的なイメージが掴める状態まで、細分化しましょう。

STEP2:ロジックを組み立てる

まずは目的の数字をロジックツリーを用いて細分化していきましょう。

ロジックツリーについてはこちらをご参照ください。

ロジックツリーを書く際にMECE(ダブりなく、抜け漏れなく)を意識しましょう。

全ての要素が統計で調べられそうなレベルになれば、この作業は終わりです。

STEP3:必要な情報を集める

あとは統計情報を集めるだけ。

人数、比率、台数、などなど...とにかく集めましょう。

STEP4:計算してみる

あとは計算式に代入するだけ!

STEP5:常識的な範囲か、確認する

もちろん、答えのない問いに答えるのがフェルミ推定ですが、あまりにも的外れではないか、は確認した方が良いです。

別の統計情報と比較して、遜色なければ問題ないですが、あまりにも桁が違いすぎる場合はロジックに破綻がないか、確認しましょう。

フェルミ推定を実際に使ってみる

「東京で使用されているMacの台数は?」というお題でフェルミ推定してみましょう。

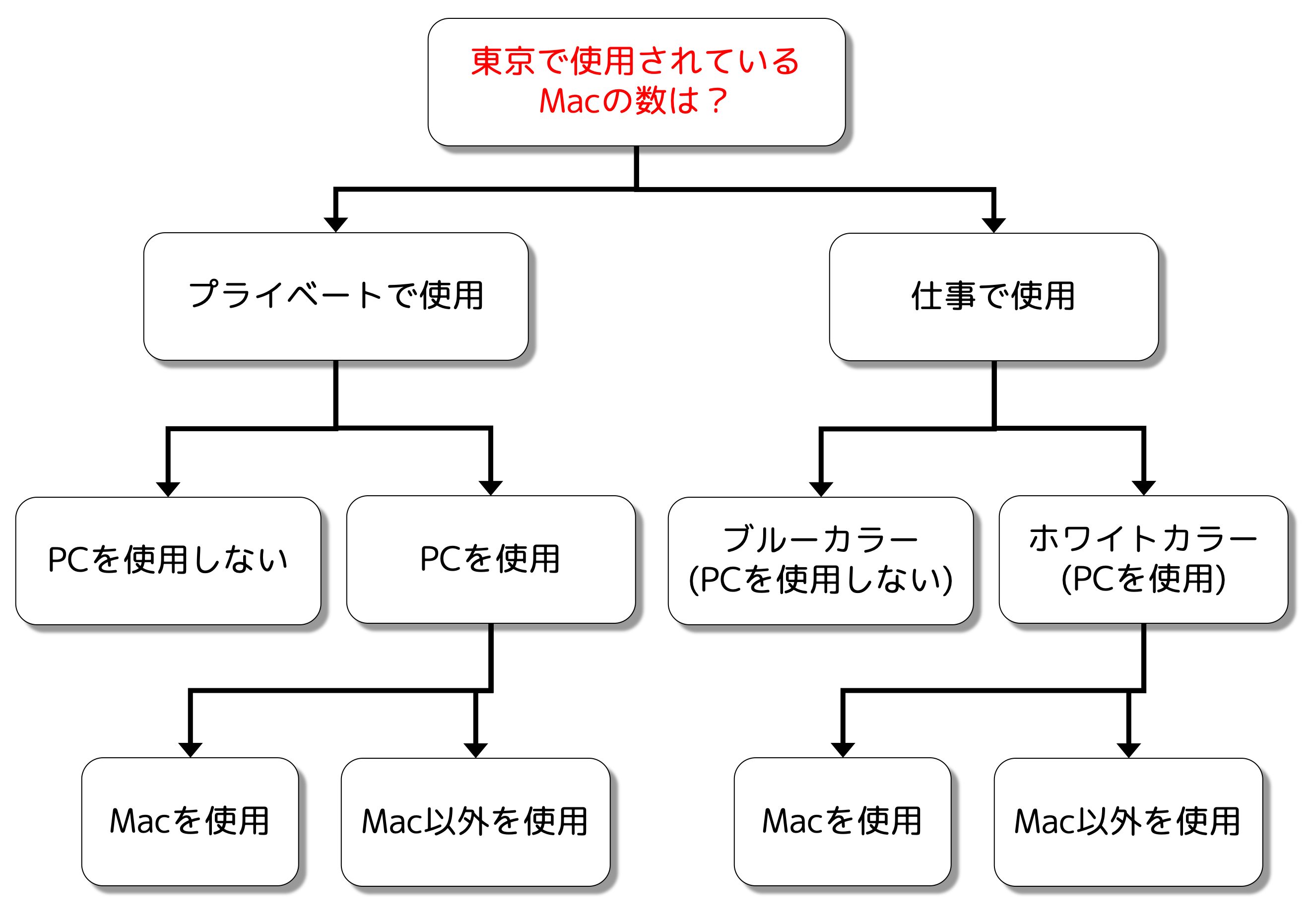

まずは、ロジックツリーを用いて、MECEなロジックを組み立てましょう。

東京で使用されるMacの数=(プライベート使用台数)+(仕事利用台数)

プライベートor業務使用でMECEになっています。

プライベートと仕事で別々に使用していてもOKですね。

プライベート使用=(世帯数)×(世帯あたりのPC台数)×(Macのシェア)

つまり

700万世帯×1.3台/世帯×8% = 72.8万台

PCを個人で持てる年齢を15才以上と仮定し、統計情報から人口を調べました。

また、PCの普及率を掛ければ、使用PC数がわかります。

使用PC数にMacのシェアをかければ、Macの使用数が算出できます。

仕事利用=(労働者人口)×(ホワイトカラー比率)×(Macシェア)

つまり

800万人×55%×8% = 35.2万台

労働者数を統計情報から人口を調べました。

また、ホワイトカラー(PC使う)とブルーカラー(PC使わない)と仮定しました。(異論はあるでしょうが、あくまで思考の例です)

労働人口にホワイトカラー比率を掛ければ、使用PC数がわかります。

使用PC数にMacのシェアをかければ、Macの使用数が算出できます。

つまり、東京で使用されるMacの数は

72.8万台 + 35.2万台 = 108万台

ちなみに、2020年のMacの出荷台数が93万台なので、なんかそれっぽい数字にはなってる気がしますね。

ただし、ここで大事ないのは「それっぽい数字になったか」よりも「ロジックツリーがMECEに書けたか」と「使用する項目と掛け算のロジックに破綻がないか」ですね。

おわりに

フェルミ推定についてまとめました。

企画職やコンサルのためのフレームワークと思われがちですが、論理的思考力が必要なプログラマーにこそ、必要なものだと思いますので、是非マスターしてみてはいかがでしょうか?