2001年発行の少し古い本。マクスウェル方程式をスタート地点として平面電磁波、伝送線理論、導波管、光ファイバ、共振器、アンテナが学べる。コンパクトで、間違いが少ない。高度な数学はなく、簡単なベクトル解析と線形微分方程式の知識があれば読める。

説明はあっさりだが内容は濃くて正確な、素晴らしい良書であった。

電磁気学と電磁波

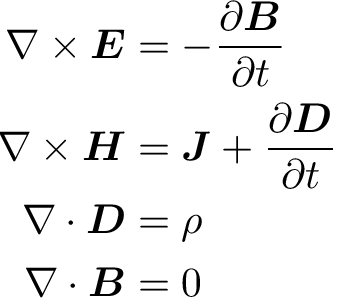

本書の前半は電磁気学とそこから導かれる電磁波の理論である。しかし通常 電磁気学のゴールとされるマクスウェル方程式をスタートとしているため、電磁気学をこの本で学ぶのは厳しいと思われる。また序盤に簡単な波動力学やベクトル解析の説明があるが簡単なものであり、同じくこの本で学ぶのは困難であろう。この本の序盤の説明は、あくまで一度学んだことがある人の復習のためのものである。

まず真空中及び媒質中の平面電磁波の伝搬を学び、それから電磁波の反射と透過を学ぶ。本書は順序良く説明されているためマクスウェル方程式が分かれば苦も無く理解できるであろう。

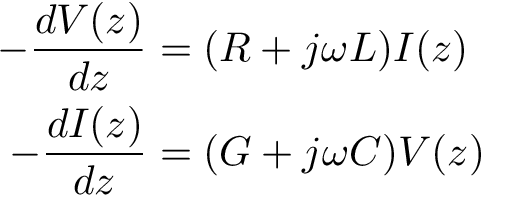

伝送線理論

本書の中盤は伝送線理論である。伝送線理論は電磁界の伝搬として考える方法と、電圧・電流の伝搬として考える方法があるが本書では後者を採用している。すなわち線路を分布定数回路と見て理論式を導く。この方法は導体中の抵抗や絶縁体中の導電率と言った複雑な統計的現象も簡単にモデル化することが出来る。この結果を伝送方程式という。

伝送方程式から伝送線を伝わる電圧電流の波形が導ける。そして特性インピーダンスや伝搬定数、反射係数といった重要な概念が理解できる。その後具体的な平行2線や同軸ケーブル、ストリップ線路におけるそれらの値を具体的に求める。演習問題なども適度に含まれており、手を動かすことで理解を深められる。解答はないがヒントがあり、本文を理解すればだれでも解けるようになっている。

導波管・光ファイバ・共振器・アンテナ

本書の後半は電磁波を伝送させる各種道具についての解説である。導波管というのは馴染みはなかったが、説明の図解や数式は分かりやすく、基礎を押さえるには十分であった。

光ファイバの理論は少し難しいため結論のみが記載されているが導波管が理解できればそのアナロジーからイメージは十分につかめる。共振器やアンテナは基礎的なことだけが説明されている。ここまで読み進めていれば難なく理解できるであろう。

最後にスミスチャートやSパラメータ、各種測定器や電波暗室などのツールについての簡単な説明がある。これらの詳細はまた別に専門書で学ぶ方がいいだろう。

本書は電気工学と電磁気学の繋がりを理解したい人にとって非常に良い本である。実は低周波の回路理論よりも、(損失のない)高周波の方がむしろ自然の原理法則に近く、シンプルな物理であると分かる。力学で言えば、地球の重力や摩擦や空気抵抗がある複雑な地球上の物理現象よりも天体の運動の方がより原理をシンプルに理解できるのと同じことである。