何でも質問して!自分で調べろ!は矛盾しない

「何でも質問して!」と言ってくれたので質問したら「自分で調べろ」と言われてしまった。 こんな経験は誰にもあると思います。「何でも質問してって言ったじゃないか!」… こうして信用しなくなり、質問しなくなっていってしまうのです。(終了)

こんな状況にならないために、「自分で調べること」と「積極的に質問すること」という一見相反する要求を両立させる方法として、15分ルールが有効です。

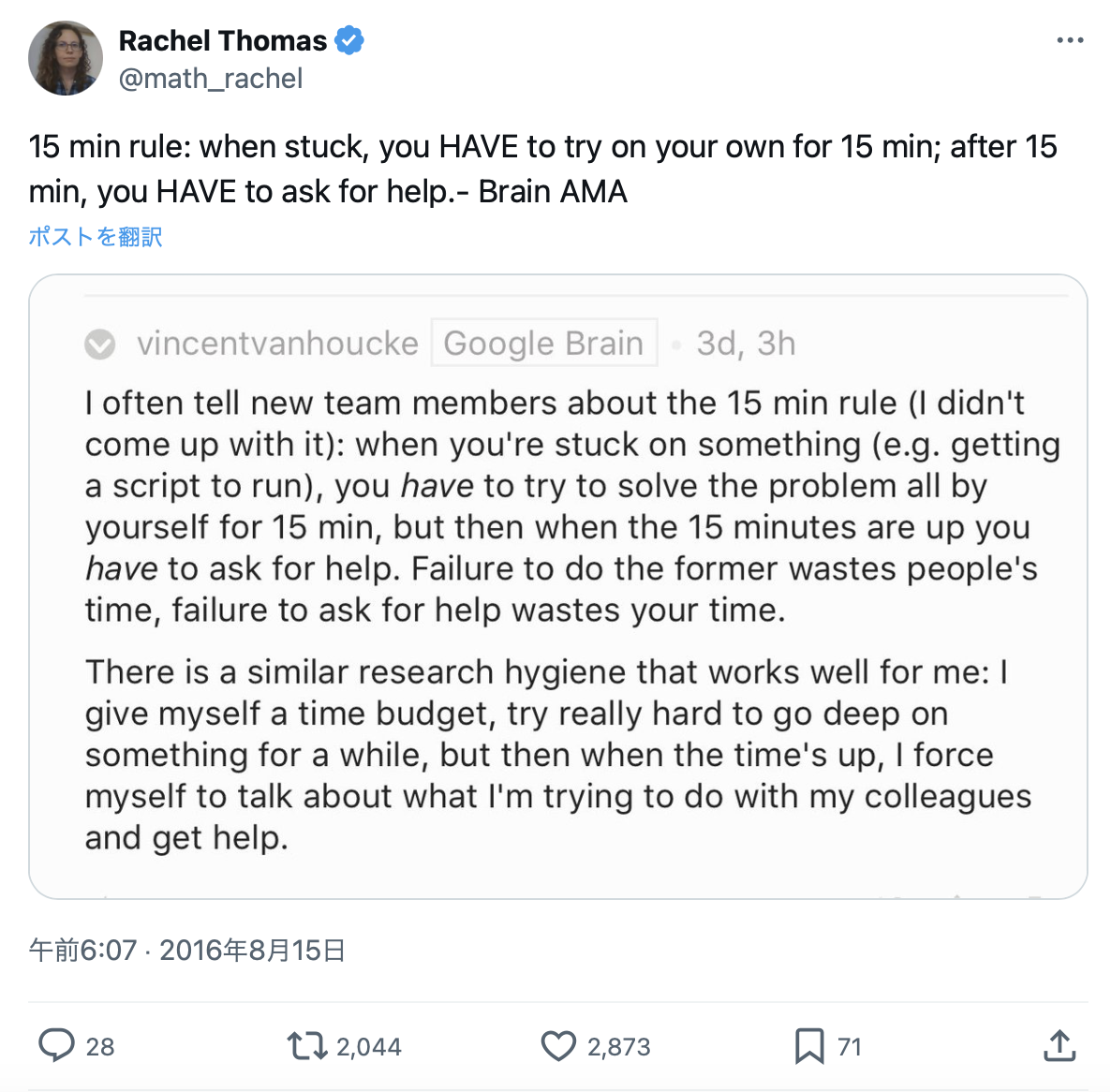

Google の人工知能チーム が採用している「15分ルール」は、質問するタイミングに関するとてもシンプルなルールです。 知っている人は多いと思いますが、あらためて確認してみましょう。

15分ルール:

- 行き詰まったら、15分間は自分で試してください。

- 15分が経過したら、助けを求めてください。

Brain AMA https://x.com/math_rachel/status/764931533383749632

最初は分からないことがあったら質問すればいいんだと気軽に考えることでしょう。 しかし、実際には、質問することが徐々に困難になっていく現象が起こります。

これは個人の問題ではなく、人間関係に内在する複雑な心理メカニズムによるものです。 興味深いことに、私たちはAIチャットボットや検索エンジンには躊躇なく質問します。 何度でも、どんな基本的なことでも、気兼ねすることなく聞くことができます。 しかし、同じ内容を人間に質問するとなると、突然ハードルが上がります。「こんなことを聞いても大丈夫だろうか」「相手の時間を奪ってしまうのではないか」「無能だと思われないだろうか」といった不安が頭をよぎります。 なぜこれほど違いがあるのでしょうか。

本記事では、15分ルールが形骸化してしまう様々な要因を挙げていき、対策を提案していきます。 内容は、自分が質問する側と質問される側になったときの長年の経験のメモと、ネットの記事や、AI の網羅的な情報が元になっています。

15分ルールの難しさ

15分ルールはシンプルですが、実践するには次のような難しさがあります。

-

判断の境界線の曖昧さ

- 何が「15分で解決すべき問題」で何が「もっと時間をかけるべき深い課題」なのかの見極めが困難

- 表面的な解決と根本的な理解のどちらを15分の目標にすべきか迷う

-

質問の質の担保

- 15分の調査では情報が不十分で、的確な質問を組み立てられない

- 「何がわからないのかわからない」状態で質問することになり、相手に負担をかける

-

相手の状況への配慮とのバランス

- 15分経ったから質問すべきだが、相手が忙しそうで声をかけづらい

- 緊急度と15分ルールの優先順位付けに悩む

-

学習機会の損失への不安

- もう少し自分で考えれば理解できたかもしれないという後悔

- 質問することで自分の思考力や問題解決能力が育たないのではという懸念

-

組織文化との摩擦

- 「まず自分で考えろ」という文化の職場で15分で質問することへの心理的抵抗

- 質問が評価に影響するのではという不安

-

継続的な関係性への影響

- 頻繁に質問することで「できない人」というレッテルを貼られる恐れ

- 質問される側との信頼関係構築とのバランス

15分ルールは合理的ですが、人間関係や組織の文脈の中で実践するには、相当な判断力と配慮が必要ですね。

質問しないことの最大の壁はプライドです。 これは多くの人が薄々感じていながら、なかなか認めたがらない真実でもあります。 始めは「分からないことがあったら質問すればいいんだ」と気軽に考えていたつもりなのに、いざ質問しようとすると躊躇してしまう。 この現象の根底にあるのは、自分の能力に対するプライドです。 最初の15分で自分で調べきることができなかった、自分の実力の無さを認めてしまうことになると考えてしまうからです。 「何でも一人で解決できる自分」というプライドから、「適切なタイミングで効果的な質問ができる自分」「チームの成果に貢献できる自分」というプライドへの転換が、成長につながります。

15分ルールの難しさを克服する方法

では、どうしたら15分ルールを使って効果的な質問をして、課題の解決に繋がることができるようになるのでしょうか。

-

準備力を高める

- 最初の 5分の調査で「何を試したか」「どこでつまづいたか」「何が分からないか」を明確にメモする習慣をつける

- 質問する前に「この質問で相手から何を得たいか」を1文で整理する。ただし、過去に同じような問題で再度質問しないよう、経験を踏まえた内容であることを明示する

- 関連する背景情報や制約条件も整理しておく。

その際、コードやログデータなどの内容については、改めて整理しなくてよいが、すぐに開けられるようにしておく

-

状況判断スキルを磨く

- 問題を「緊急度」と「重要度」で分類し、15分ルールの適用を柔軟に調整する

- 相手のスケジュールを確認することや忙しさを察知する観察力を養い、「今質問してもいいか」を確認する習慣をつける

- 1週間に数回は相手に負担がかかりそうな大きな質問をしてもよい

-

関係性を意識した行動

- 質問の際は感謝を示し、相手の時間を大切にしていることを伝える

- 既読スルーやそれに相当する反応は逆に関係を悪化させる。「既読スルー」という言葉が流行したぐらい、ダメージは大きい

- 教えてもらったことを実践し、その結果を報告して相手の貢献を可視化する

- 時には自分が他の人を助けることで、質問しやすい関係性を構築する

-

メタ認知を鍛える

- 質問後に「この質問は適切だったか」「もっと良い聞き方はあったか」を振り返る

- 同じような問題で再度質問しないよう、学んだことを体系的に整理する

- 自分の成長を定期的に振り返り、質問の質の向上を実感する

-

心理的な壁を下げる

- 「質問は学習の一部」「適切な質問は相手にとってもメリット」という認識を持つ

- 完璧主義を手放し、「分からないことを認める勇気」を育てる

方法はこのように多岐にわたりますが、継続的な実践と振り返りを通じて、これらのスキルは必ず向上します。いきなり完璧を求める必要はありません。 15分ルールなのに質問内容を作るのに1時間もかかっては意味がありません。 まずは「準備力を高める」に挙げた項目の1つだけを試して、軽く質問してみることから始めましょう。 おそらく「これについてはどうなの?」といった追加の質問をされるでしょうが、それを先読みして準備しておく必要はありません。「それについてはこれから調べます」といった会話のやり取りを通じて方向性を詰めていくのです。こうすることで方向性を間違えずに進めていくことができます。「準備力を高める」に挙げた項目は、回答の方向性を間違えないようにするための最初の情報提供になります。ですから、1回の会話のやり取りで結論が分かったり問題の解決の調査に入るような質問は理想的な質問ではありません。

経験豊富な専門家でも、基礎的な資料を参照することは日常茶飯事です。 現代の業務に求められる知識は膨大で、すべてを記憶し続けることは現実的ではありません。 分からないことを調べ、質問することは、プロフェッショナルとして当然の行為なのです。 しかし、質問に対して「そんなことも分からないのか」といった高圧的な態度を取る人が存在するのも事実です(それは賢人の知恵という事実上の悪知恵です)。 このような対応は、学習意欲を阻害し、チーム全体の生産性を下げる有害な行為です。 このような状況に遭遇した場合は、遠慮なく上司や管理者に相談しましょう。 個人的な問題として抱え込む必要はありません。 多くの管理職は、部下同士が建設的に協力し合う状態を高く評価します。 質問する行為は弱さの表れではなく、チームワークと成長意欲の証明として、むしろポジティブに評価される要素です。 適切な質問と丁寧な回答が行き交うチームは、以下の点で優秀と判断されます。

- 知識共有の活性化: チーム全体のスキルアップが促進される

- 心理的安全性: 誰もが安心して質問できる環境が構築される

- 効率的な問題解決: 個人で悩む時間を削減し、迅速な課題解決が実現される

もちろん、質問の質も問われます。 過去に聞いた内容を再度質問すると相手に話を聞いていないという印象を与えてしまいます。 コミュニケーションの頻度のノルマを満たすためだけの業務に関連性の薄い世間話や、「頼れば相手が喜ぶだろう」という思い込みによる表面的な質問をすると、相手にはその意図が簡単に伝わってしまいます。 業務の進捗や問題解決に寄与しないため、マイナス評価につながります。

質問を受ける側に必要なこと

効果的なコミュニケーションは一方通行では成立しません。質問する側と回答する側、両者が互いに歩み寄る姿勢を持って初めて、真の理解と信頼関係が築けるのです。 多くの場合、質問する側のスキルや心構えに注目が集まりがちですが、質問を受ける側の対応も同じく重要な要素です。

-

質問しやすい環境づくり

- 「いつでも質問してください」と明確に伝え、心理的安全性を提供する

- 相手がしてきたことをまずは肯定的に汲み取り、共感して、問題の解決の方法を伝える(どうしても否定的になる)

- 定期的な質問タイムや相談時間を設けて、質問のタイミングを予測可能にする。忙しい時は「今は難しいので○時以降に」と代替案を示す

-

質問の質を高める支援

- 「どこまで調べましたか?」「何を試しましたか?」と確認し、相手の思考プロセスを整理させる

- 質問の背景や目的を聞いて、本質的な課題を一緒に見つける

- 「こういう聞き方をするとより的確に答えられます」と質問スキルを教える

-

効率的な回答方法

- 答えだけでなく「なぜそうなるか」の理由も説明し、応用力を育てる

- 類似問題の解決方法や参考資料も合わせて提示する

- 「次に同じような問題が出たらどうしますか?」と確認し、自立を促す

-

学習を促進する工夫

- 答えを直接教えるのではなく、ヒントを出して自分で気づかせる

- 質問者の理解度に応じて説明レベルを調整する

- 成功体験を積ませるため、できている部分も認めて伝える

-

継続的な関係性の構築

- 質問された内容を覚えておき、後日フォローアップする

- 質問者の成長を認めて言葉にし、質問することへの肯定的な印象を与える

- 自分も分からないことがあれば正直に伝え、一緒に調べる姿勢を見せる

-

組織全体への働きかけ

- 良い質問の事例を共有し、質問文化を醸成する

- 15分ルールのような仕組みを提案し、組織として質問を推奨する

受ける側の姿勢や工夫が、質問する人の成長と組織全体の学習文化に大きく影響しますね。 質問を受ける側もいきなり完璧を求めてはいけません。 会話のやり取りを通じて方向性を詰めていくのですから、「質問の質を高める支援」に挙げた項目については何度も行われることになります。 また、教育の話をすると、答えを教えるのか、自分で考えさせるのか、どちらが良いのかという話によくなりますが、両方必要です。 前者は「効率的な回答方法」に挙げた項目についてで、後者は「学習を促進する工夫」に挙げた項目についてですが、学習する人にとって適度な難しさになるようにそれらの割合を調整します。

レビューの際、つい改善点ばかりに目が向いてしまいがちです。 最終的に承認はするものの、指摘事項だけでは相手のモチベーション維持が困難になります。 承認欲求が満たされず、成長意欲の低下につながる恐れがあります。

- 指摘する対象のうち、まずは問題がない部分をポジティブに受け取ったと明示する

- 変更が必要な部分について、理由とともに示す

- 優れた点や成長した部分は、口頭での会話やチャットなど別経路で伝達する

レビュー記録には改善点を中心に残すことが一般的で、3 の良い評価を詳細に記載するのは現実的ではありません。

優れた点や成長した部分は、口頭での会話やチャットなど別経路で伝達することにより、建設的な指摘と前向きな評価の両方を効果的に届けることができ、相手のモチベーションと成長を同時に支援できます。

コミュニケーションがうまくとれていないときのサイン

職場でコミュニケーションが機能していないときは、業務の進捗に関わらず、以下の兆候が現れます。

- 進捗報告の停滞

- 質問の消失

この2つの要素が同時に欠けると、深刻な問題が生じます。 周囲からは「仕事をしていないのでは」という疑念を持たれ、結果として「分からないことがあったら何でも質問して」という一方的な指示を受けることになります。 このような状況下での質問は「指示されたから仕方なく」という受動的な姿勢として受け取られがちです。 本来の主体性が失われ、自分なりの価値観や判断基準で成果の有効性を示すことが困難になります。

これらの兆候が現れたときは、もう一度「15分ルールの難しさを克服する方法」と「質問を受ける側に必要なこと」を見直し、業務の流れのタイミングを見て実践していきましょう。

重要なのは、主体的に仕事を進めていくことだけが良いことではないという点です。真の価値は、チームメンバー一人ひとりが持つ強みや専門性を最大限に活かし、協力して業務を推進していくことにあります。 効果的なコミュニケーションとは、各人の得意分野を理解し合い、それを組み合わせて最適な成果を生み出すプロセスなのです。