はじめに

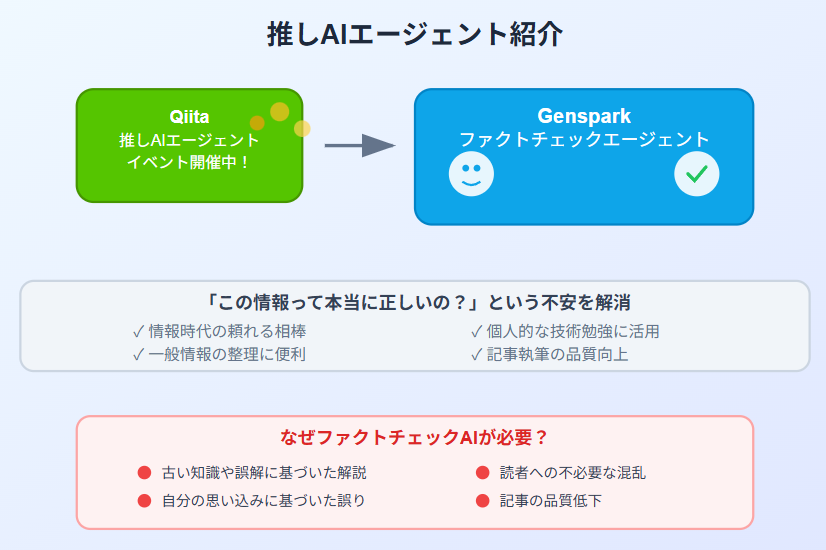

最近Qiitaで「推しAIエージェント」のイベントで盛り上がっていますね。今回私が紹介したいのは、Gensparkのファクトチェックエージェントです。

「この情報って本当に正しいの?」という不安を解消してくれる、まさに情報時代の頼れる相棒です。個人的な技術勉強や一般情報の整理で使っています。

なぜファクトチェックAIが必要なのか?

技術記事を書くとき、私たちは技術ブログや Stack Overflow、GitHub など多様な情報源を参考にします。しかし、その中には古い知識や誤解に基づいた解説が含まれているだけでなく、場合によっては自分が記事のネタにしている内容自体が、思い込みに基づいた誤りであることもあります。

もしそうした前提をそのまま記事にしてしまえば、読者に不必要な混乱を与える可能性があります。

だからこそ、記事を執筆するときには「入力の情報だけでなく、自分の考えも正しいかどうか」を検証する姿勢が欠かせません。記事の質を守るための大切なプロセスなのです。

ファクトチェックの例

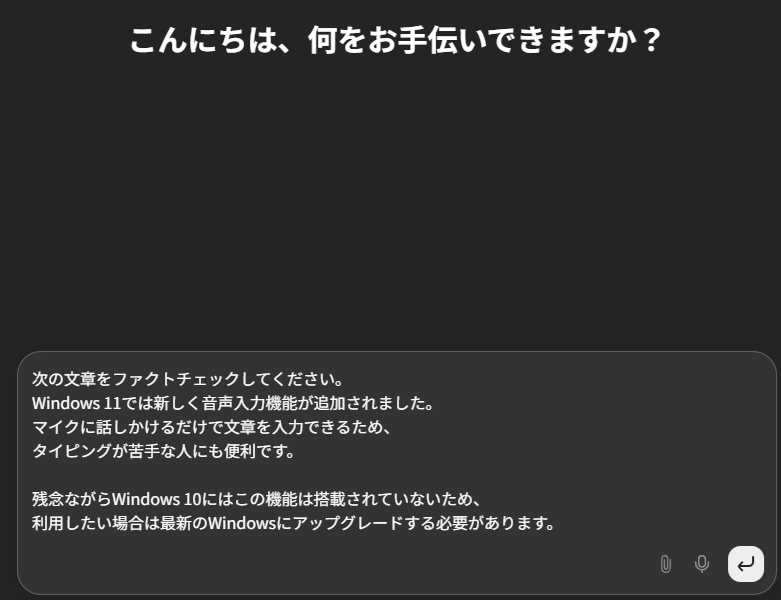

下のビットマップは、Gensparkに実際にファクトチェックを依頼したときの画面例です。

私が入力したプロンプトを、Gensparkが返してきた指摘結果が表示されています。

プロンプトでは「正しい点と誤っている点を分けて指摘してください」と依頼しました。

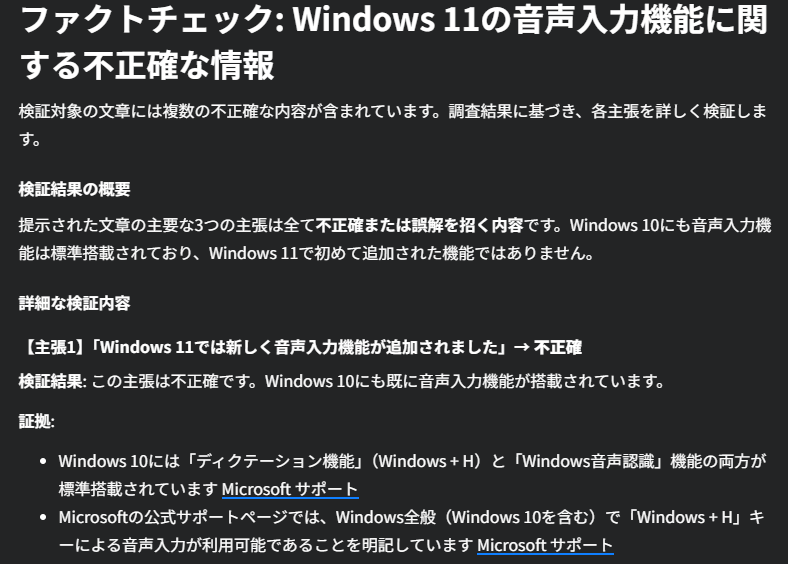

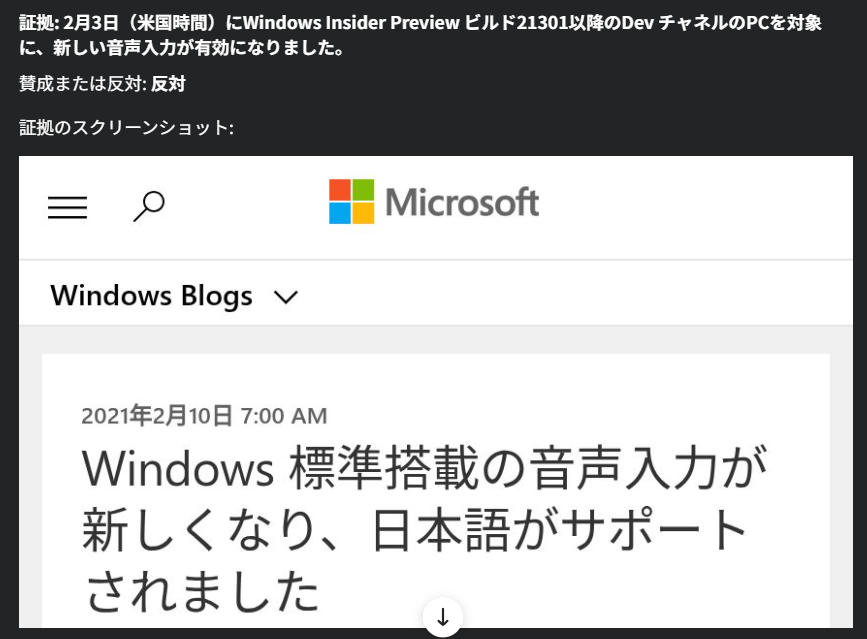

その結果、Windows 11の音声入力機能に関する記述について「Windows 10にもディクテーション機能がある」と正しく補足が返ってきています。

このように、誤りを含むサンプル文章を投げると、Gensparkが正誤を切り分けて指摘してくれることが確認できます。

記事紹介用の短文チェックや、技術ブログの下書きレビューなどでのユースケースが考えられます。

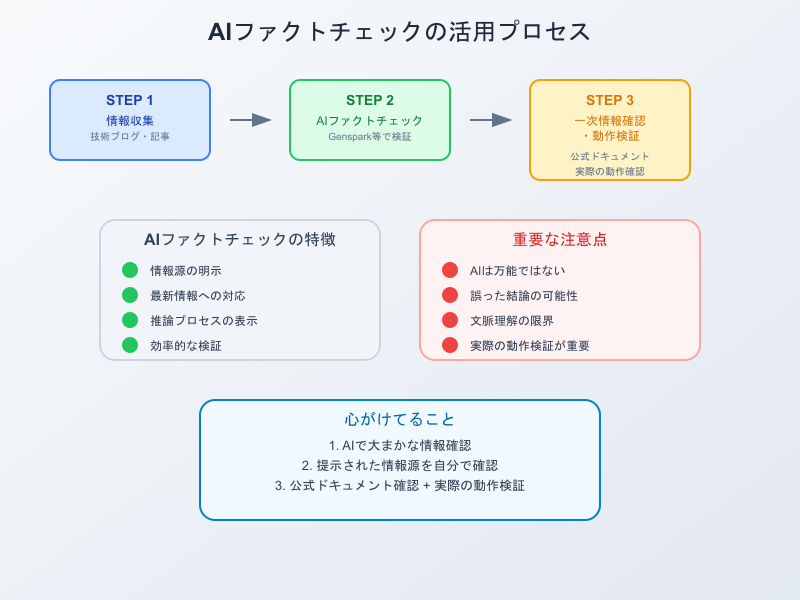

Gensparkファクトチェックエージェントの特徴

情報源が明示されているので、公式ドキュメントやGitHubのIssueといった一次情報にすぐアクセスでき、必要なら自分でさらに深掘りできます。さらに、なぜその結論に至ったのかという推論プロセスも示されるため、判断基準を自分で検証し、情報の正しさを確かめながら活用できます。

重要な注意点:AIは万能ではない

AIによるファクトチェックは便利ですが、絶対的に正しいわけではありません。特に重要な判断に関わる情報は必ず一次情報を自分で確認する必要がありますし、AIが誤った結論を導いたり、文脈を正しく理解できない場合もあります。

私は、まずGensparkで大まかな情報を確認し、次に提示された情報源を自分で確かめ、最後に重要な部分は公式ドキュメントで確認するという段階的なアプローチを取っています。これによって効率と正確性のバランスを保つようにしています。また必要なときは、実際に試したり、動作検証して確認しています。

使ってみて良かったこと

一番の収穫は、自分の思い込みや見落としに気づけたことです。正しいと思っていた理解が古かったり誤解を含んでいたりすることがありましたが、ファクトチェックを行うことで、読者に誤った情報を伝えるリスクを減らせるようになりました。

まとめ

ファクトチェックを取り入れることで、誤情報に振り回されず安心して技術選定や実装に取り組めるようになりました。レビューや提案の場面では、明確な出典を示せるため説得力も増します。さらに、信頼できる一次情報源に直接アクセスできることで理解が深まり、調査の第一歩として時間の節約にもつながります。

ただし、これはあくまで補助ツールです。最終判断は必ず自分で行い、重要な情報は必ず一次情報源で確認する。その姿勢を持ち続けることで、強力な味方として活用できます。

おわりに

正直なところ、自分もまだ十分に活用しきれているわけではありません。ですが、「ファクトチェック」という明確なユースケースを提示してくれたことが強く印象に残り、今回紹介することにしました。

例としてGensparkを取り上げましたが、この「ファクトチェック」という使い方はChatGPTやClaudeなど他のAIツールでも応用できると思います。

大切なのは、AIの限界を理解し、最終確認は自分で行うこと。その姿勢を持てば、どんなAIツールも頼れる相棒になってくれるでしょう。

みなさんにとっての「推しAIエージェント」は、どんな課題を解決してくれていますか?