1.はじめに

フリュー株式会社でプリントシール機のソフトエンジニアをしている長谷川です!

新卒で入社してから現在に至るまでの開発の過程で、プリントシール機の「遊び」に対するアイデアを求められる場面が何度かありました。今まで、プリントシール機になじみがなく、何も知らない状態であった私ですが、次のようなアイデアを簡単に思いつけるようになりました。

プリントシール機には競技性のある遊びはまだあまりなく新しいものになるのではないか?

・SNSでプリントシールコンテスト(画像の完成度・ペイントの完成度)をやる

・人物レタッチをどこまで目標に寄せることができるか競う

・取ったポーズがサンプルポーズにどれだけ似ているかで演出が変わる

・難しいポーズができたらシールにきらきらのラメがつく

何も知らない私が、このようなアイデアを思いつけるようになったきっかけとして、ゲームデザインで使われている、とある概念でプリントシール機の「遊び」を分類したことがありました。この方法が、新しい「遊び」に対するアイデアを出すときに非常に有効な手段になると考えましたので、その概念と実際やってみた分類の様子を紹介していきます。これを読んだ方も、この概念と分類方法を覚えて実際に使ってもらえると嬉しいです!

2.ゲームデザイン(ゲームプランニング)とは?

今回使用する分類方法は、ゲームデザインでよく使われる概念です。そのため、まず、ゲームデザインについて少し説明します!ゲームデザインとは簡単に言うと、ゲーム全体を設計することです。ゲームの「遊び」やすべての仕様を考えることの総称を指します。日本では「ゲームプランニング」と呼び、こちらの方がなじみ深いです。

3. プリントシール機(プリ)とは?

私の所属しているフリューでは、プリントシール機を開発しています。プリントシール機とは、カメラで顔や姿を撮影し、そのあとすぐにシールに印刷された写真が出力されるアーケードゲーム機のことで、ただ写真を撮ることと違い、人物レタッチやオリジナルペイントなどができることが特徴です。友人や家族、パートナーと撮ってシールとして残す、シール帳に貼って見せ合うなどの遊ばれ方をされてきました。また、現代では撮った写真をスマホアプリで取得することができ、SNSに上げる、自分でさらに加工して楽しむなどの遊び方もあります。

これ以降プリントシール機を プリと呼称していきます!

プリントシール機について

https://www.furyu.jp/enterprise/photo_sticker_machines.html

4.ゲームデザインで使われる「遊び」を分類する概念

ここからは、分類に使う概念の紹介をしていきます。ゲームデザインをするうえで「遊び」というものは非常に大切な要素です。ゲームの面白さは「遊び」によって決まるといっても過言ではありません。世のゲームデザイナーは「遊び」をいかに面白くするか日々分析・検証しています。その分類方法の1つに ロジェ・カイヨワ(Roger Caillois 1913~1978) の定義した、「遊びの分類」 を使う方法があります。これ以降 ロジェ・カイヨワ を カイヨワと呼称していきます。

4.1. 「遊び」に該当する行動

カイヨワは、

「遊び」とは次の6つの活動に該当するものだと定義しました。

①自由な活動:遊戯者が強制されない活動である

②隔離された活動:あらかじめ時間と空間がきめられている

③未確定の活動:ゲーム展開が決定されていたり結果が分かっていてはならない

④非生産的活動:ゲーム内での財産の移動を除いてゲーム開始時と何も変わらない

⑤規則のある活動:ルールに従って行う

⑥虚構の活動:日常と比較して明確に非日常であるという認識のもとに行う

これらに当てはまる活動は「遊び」に分類できるとされています。

プリを撮ることは、この中の①・②・③・④・⑤・⑥すべてに当てはまるので「遊び」だと分類できますね!

4.2. 「遊び」の分類

カイヨワはさらに遊びを次の4つに分類しました。

①アゴン(競争):個人技などの競争によって結果が決まる遊び

②アレヤ(運):じゃんけんなど運によって結果が決まる遊び

③ミミクリ(疑似):何かを真似たり演じたりする遊び

④イリンクス(めまい):体感系(VR・4D)などの感覚に作用する遊び

プリを撮ることはどの分類に入るのか?広意義にとらえれば③や④が当てはまるかなと考えます。しかし、これはプリを撮ることという行動で見た時の結果なので、プリという概念で見た時はこの中の行動をさらに分類して分析できるのではないかと考えました。

4.3. 「遊び」の軸

前節にて、プリという概念で見た時は撮るときの行動をさらに分類できると述べました。これをする方法として「遊び」に軸という概念を追加していきます。

カイヨワは、先ほどの分類とは違う次元で「遊び」には次の2つの軸があると

提唱しています。

①パイディア(遊戯):目的が定まっていない自由で形式的な遊び

②ルドゥス(競技):スポーツなどの規則や目標が明確に設定された遊び

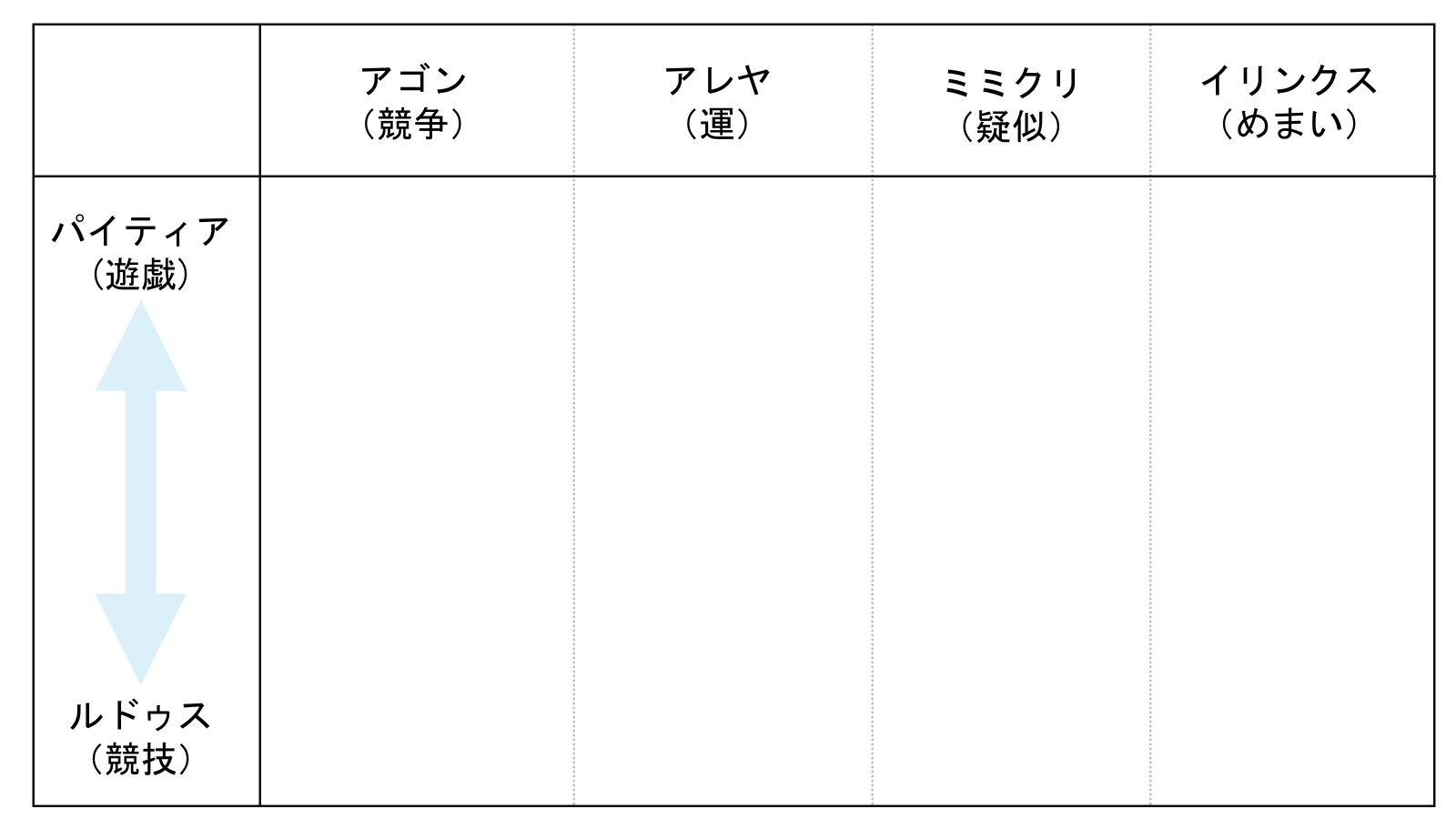

ここまでのカイヨワの遊び分類を総合するとこのような表を作ることができます!

5.プリの「遊び」分類

ここからはプリの「遊び」を前章の表を使って、分類していきます。私なりに考え、分類してみましたのであくまでも個人の意見にはなりますが、こんな視点もあるのかとみていただければ幸いです。

5.1. 私なりに分類にあてはめてみる

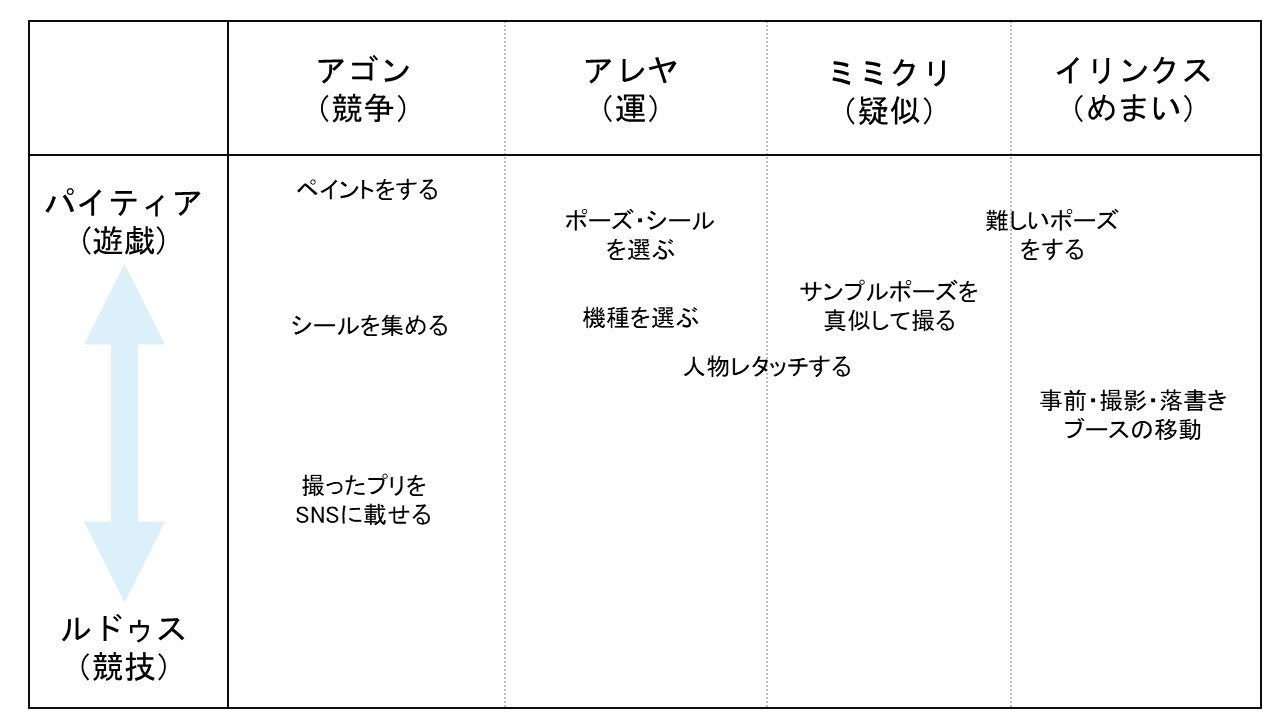

プリを撮るときにおこる「遊び」になるアクションを考え、それらを私なりにこの分類に当てはめました。結果は次の表のようになりました。

5.2. 分類したものを見てわかったこと

図を見て、プリを撮るという行動の中に含まれている「遊び」を9個見つけられました!プリはこのような「遊び」をユーザーへ提供し続けています。また、この表の空いている部分は、それに関する「遊び」が少ないことを表しています。少ないということは、まだその部分に関する「遊び」は開拓されておらず、比較的新しい「遊び」になるのではないかと考えられます。この図で言うと、全体的にルドゥス(競技)寄りの遊びは少ないことがわかります。これによりプリの「遊び」に関して、競技性のあるアイデアは、比較的新しいものであり、広げていける視点であるとわかりました。

5.3. 分類を経て思いついたアイデア

分類を見て、現状のプリのまだ拡張できる遊びの要素や少ない遊びはどういうものかが見えてきたので、次のようなアイデアを思いつくことができました。

プリには競技性のある遊びはまだあまりなく新しいものになるのではないか?

・SNSでコンテスト(画像の完成度・ペイントの完成度)をやる

・人物レタッチをどこまで目標に寄せることができるか競う

・取ったポーズがサンプルポーズにどれだけ似ているかで演出が変わる

・難しいポーズをできたらシールにきらきらのラメがつく

など・・・

7. おわりに

今回はプリの「遊び」を、ゲームデザインに使われる概念で分類し、そこから次につながるアイデアを考えてみました。今ある「遊び」を分類することで、今後広げられそうな「遊び」はどういうものなのか、まだない「遊び」はどういうものなのかを見つけることができたと考えます。また、この分類方法はプリに限らず、様々なエンタテインメントで活用できます。今後もこの方法を活用して、面白いアイデアや楽しいアイデアを考えていけたらと思います!