はじめに

「近似曲線」「最小二乗法」「回帰分析」...統計学やデータサイエンスでよく聞く言葉ですが、実際のところ何をしているか理解できていますか?

今回は、数学が苦手な方でも理解できるよう、身近な例を使って分かりやすくまとめてみました。難しい数式は最小限に抑え、「なぜそうなるのか」の理解を重視しています。

記事内には、同じことばの定義が何度か登場したり、似たようなデータの説明を繰り返したりしています。その状況で理解できるようにしたためです。

近似曲線とは「データの中にある物語を見つけること」

身近な例 → カフェの売上分析

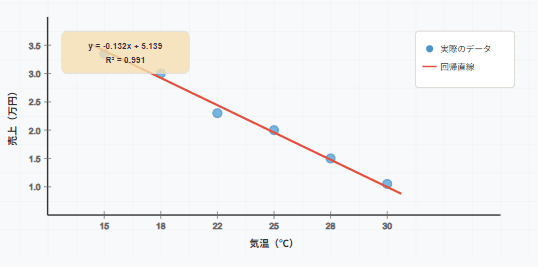

あなたがカフェを経営しているとします。毎日の気温と売上をグラフにしたところ、こんな感じになりました。

点をプロットすると、バラバラに見えますが、よく見ると「気温が高くなるほど売上が下がる」という傾向が見えてきます。これが データの中にある物語 です。

近似曲線は、この物語を「線」で表現したものなのです。

最小二乗法 - 「一番いい線」を見つける方法

なぜ「二乗」なのか?

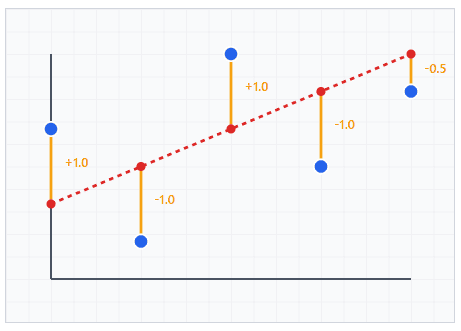

データの点と引いた線との距離を「誤差」と呼びます。最小二乗法は、この誤差を最小にする線を見つける方法です。

なぜ「二乗」するのでしょうか?

-

プラスとマイナスが相殺されないため

- 単純に足し算すると、+2と-2が相殺されてしまいます

- 二乗すると、+4と+4になり、誤差の大きさが正しく評価できます

-

大きな誤差をより重視するため

- 誤差2は二乗すると4

- 誤差4は二乗すると16

- 大きな誤差の方が、より強くペナルティを受けます

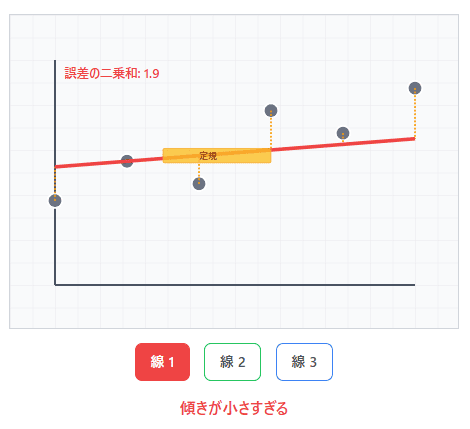

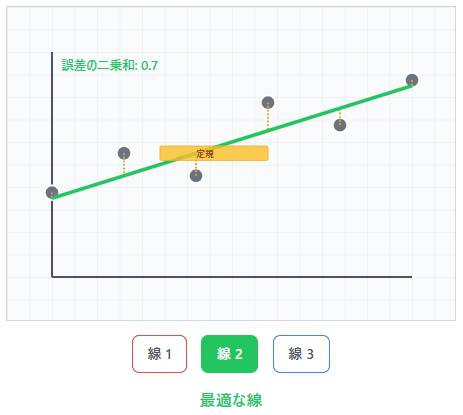

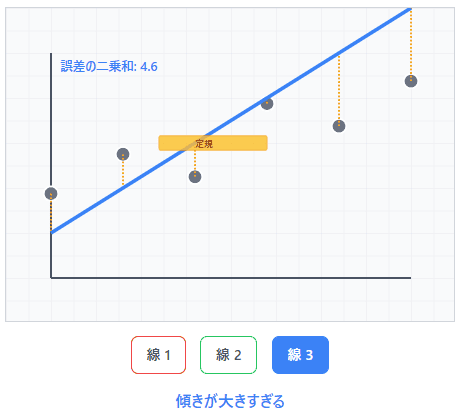

直感的な理解

想像してみてください。あなたが定規を持って、散らばった点の上に線を引こうとしています。どの角度で引けば、すべての点から「平均的に一番近い」線になるでしょうか?

最小二乗法は、この「一番近い」を数学的に定義し、自動的に見つけてくれる方法なのです。

回帰分析 - 関係性を数値で表現する

回帰分析とは

回帰分析は、「X が Y に与える影響を定量的に測る」手法です。

先ほどのカフェの例で言うと・・

- X(説明変数): 気温

- Y(目的変数): 売上

- 関係: 気温が1℃上がると、売上が約0.1万円下がる

回帰分析で分かること

傾き(回帰係数): 関係の強さ

「気温が1℃上がると売上が0.1万円下がる」

切片: 基準値

「気温が0℃のとき、売上は4万円」

決定係数(R²): 説明力

「気温の変化で売上変動の85%を説明できる」

実際の解釈例

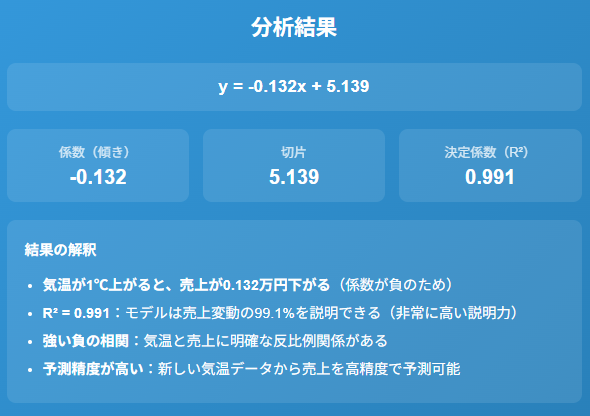

# 実際に計算した回帰分析の結果

係数: -0.132 # 気温が1℃上がると売上が0.132万円下がる

切片: 5.139 # 気温0℃のとき売上5.139万円(※外挿のため参考値)

R²: 0.991 # 99.1%の変動を説明可能

この結果から言えること

- 「猛暑日は売上が落ちる」という仮説が数値で証明された

- 気温予報を見れば、高い精度で売上を予測できる

- ただし、解釈可能範囲は測定データの範囲(15-30℃)に限定される

- 気温0℃での売上は外挿値のため、実際の予測には使用しない

注意: サンプル数が6点と少ないため、R²が過大評価されている可能性があります。現場では最低 30〜50 点を推奨。

【種類別】 どの線を選ぶか

1. 直線(線形回帰)

こんなときに使う!

- 関係が単純で分かりやすい

- 「○○が増えると△△も増える」という関係

例: 広告費と売上、勉強時間と成績

2. 非線形回帰

変数間の関係が直線では表現できない場合に使用します。

対数・指数回帰

こんなときに使う!

- 急激な成長や減衰を示すデータ

- 「最初は急激、後で緩やか」な関係

例: 人口増加、学習効果、放射性崩壊

多項式回帰

こんなときに使う!

- 上に凸、下に凸の関係がある

- 「最適な値がある」という関係

- 注意:次数を上げるほど柔軟だが過学習リスクが増加

例: 価格と売上(高すぎても安すぎても売れない)

【実践】Pythonで簡単実装

基本的な線形回帰

線形回帰を実装する前に、まずデータの準備から始めましょう。今回はカフェの例で使用した気温と売上のデータを使います。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.linear_model import LinearRegression

# データの準備

# 説明変数(X): 気温データ - reshape(-1, 1)で縦ベクトルに変換

# scikit-learnは2次元配列を期待するため、1次元データを2次元に変換が必要

temperature = np.array([15, 18, 22, 25, 28, 30]).reshape(-1, 1)

# 目的変数(Y): 売上データ - 1次元配列のままでOK

sales = np.array([3.2, 2.8, 2.1, 1.8, 1.5, 1.2])

print("データの確認:")

print(f"気温データの形状: {temperature.shape}") # (6, 1)

print(f"売上データの形状: {sales.shape}") # (6,)

print(f"データ点数: {len(temperature)}個")

なぜreshape(-1, 1)が必要?

- scikit-learnの仕様:説明変数は2次元配列(行×列)で渡す必要がある

-

-1は「自動計算」の意味で、この場合6行1列になる - 複数の説明変数がある場合は自然に2次元になるが、1変数の場合は明示的に変換が必要

次に、実際に回帰分析を実行します。

# 回帰分析の実行

# 1. モデルの作成

model = LinearRegression()

# 2. モデルの学習(データからパラメータを推定)

model.fit(temperature, sales)

print("学習完了!モデルが気温と売上の関係を学習しました")

fit()で何が起きている?

- 最小二乗法により、データに最もよく合う直線の傾きと切片を計算

- scikit-learnのLinearRegressionは正規方程式(通常解)で最小二乗解を直接計算

- 学習後、model.coef_(係数)とmodel.intercept_(切片)にパラメータが保存される

学習結果を確認してみましょう。

# 結果の解釈

print("\n=== 回帰分析の結果 ===")

print(f"係数(傾き): {model.coef_[0]:.3f}") # 傾き

print(f"切片: {model.intercept_:.3f}") # 切片

print(f"決定係数(R²): {model.score(temperature, sales):.3f}") # R²

print("\n=== 結果の意味 ===")

print(f"• 気温が1℃上がると、売上が{abs(model.coef_[0]):.3f}万円下がる(係数が負のため)")

print(f"• 気温0℃のときの理論上の売上は{model.intercept_:.3f}万円")

print(f"• モデルは売上変動の{model.score(temperature, sales)*100:.1f}%を説明できる")

- 各指標の解釈 -

- 係数(傾き): Xが1単位変化したときのYの変化量

- 切片: X=0のときのYの値(ただし外挿値なので解釈に注意)

- 決定係数(R²): -∞~1の値で、1に近いほどモデルの説明力が高い(悪いモデルでは0未満になることもある)

最後に、学習したモデルを使って予測を行います。

# 予測(データ範囲内での予測推奨)

new_temp = 27 # 測定範囲内(15-30℃)での予測

# predict()メソッドは2次元配列を期待するため[[]]で囲む

predicted_sales = model.predict([[new_temp]])

print(f"\n=== 予測結果 ===")

print(f"気温{new_temp}℃のとき、予想売上: {predicted_sales[0]:.2f}万円")

# 予測の信頼性チェック

data_range = f"{temperature.min()}℃ ~ {temperature.max()}℃"

print(f"※この予測はデータ範囲内({data_range})なので信頼性が高いです")

# 複数の気温での予測例

test_temps = [[20], [24], [29]]

predictions = model.predict(test_temps)

print(f"\n=== 複数予測の例 ===")

for temp, pred in zip([20, 24, 29], predictions):

print(f"気温{temp}℃ → 予想売上{pred:.2f}万円")

予測時の注意点

- データの範囲外(外挿)での予測は精度が大きく下がる可能性がある

- この例では15-30℃の範囲内での予測を推奨

- 実務では新しいデータでの検証も重要

可視化

データと回帰結果を視覚的に確認することで、モデルの妥当性を判断できます。

# グラフ描画の設定

plt.figure(figsize=(10, 6)) # 図のサイズを指定(幅10インチ、高さ6インチ)

# 実際のデータポイントを散布図で表示

plt.scatter(temperature, sales,

color='blue', # 点の色

label='実際のデータ', # 凡例用のラベル

s=100, # 点のサイズ

alpha=0.7) # 透明度

# 回帰直線を描画(滑らかな線を描くため連続値で描画)

x_smooth = np.linspace(temperature.min(), temperature.max(), 100).reshape(-1, 1)

y_smooth = model.predict(x_smooth)

plt.plot(x_smooth, y_smooth,

color='red', # 線の色

label='回帰直線', # 凡例用のラベル

linewidth=2) # 線の太さ

# グラフの詳細設定

plt.xlabel('気温(℃)', fontsize=12)

plt.ylabel('売上(万円)', fontsize=12)

plt.title('カフェの売上と気温の関係', fontsize=14, fontweight='bold')

plt.legend(fontsize=11) # 凡例を表示

plt.grid(True, alpha=0.3) # 薄いグリッドを表示

plt.tight_layout() # レイアウトを自動調整

# 追加情報をテキストで表示

textstr = f'y = {model.coef_[0]:.3f}x + {model.intercept_:.3f}\nR² = {model.score(temperature, sales):.3f}'

plt.text(0.05, 0.95, textstr,

transform=plt.gca().transAxes, # 座標系を図の相対位置に設定

fontsize=10,

verticalalignment='top',

bbox=dict(boxstyle='round', facecolor='wheat', alpha=0.5))

plt.show()

実際にこのコードを実行したら・・

-可視化のポイント-

- 散布図 : 実際のデータの分布を確認

- 回帰直線 : モデルが学習した関係を可視化

- R²の確認 : 直線がデータにどの程度合っているかを数値で確認

- 外れ値の発見 : グラフで異常な点がないかチェック

この可視化により、以下のことが分かります。

- データが概ね直線関係にあるか

- 外れ値(大きく外れた点)があるか

- 等分散性(誤差が一定か)が保たれているか

- モデルが適切にフィットしているか

-良いモデルの特徴-

- データ点が回帰直線の周りに均等に分布

- 特定の範囲で誤差が大きくなっていない

- R²が高い(ただし適切なしきい値は分野や目的に依存:物理実験では0.95以上、社会科学では0.3でも有用な場合がある)

注意! 統計的検定について

- scikit-learnは係数の統計的有意性(p値など)を提供しません

- より詳細な統計分析が必要な場合は

statsmodelsライブラリを使用することを推奨します - データの範囲外(外挿)での予測は精度が大きく下がる可能性がある

- この例では15-30℃の範囲内での予測を推奨

- 実務では新しいデータでの検証も重要

【注意点】データとの向き合い方

1. 相関関係と因果関係の違い

<相関関係>

一緒に変動する

<因果関係>

片方が原因で片方が結果

例:「アイスクリームの売上と熱中症患者数は相関がある」

- 相関関係 : ✓ どちらも気温と関係がある

- 因果関係 : ✗ アイスが熱中症の原因ではない

2. 外れ値の影響

1つの極端な値が、線全体を大きく歪める可能性があります。

<検出方法>

- Z-score法: 平均から標準偏差の3倍以上離れた値

- IQR法: 四分位範囲の1.5倍を超える値

- 散布図での視覚的確認

<対策>

- データを可視化して確認

- 外れ値の原因を調査

- 必要に応じて除外や調整

- ロバスト回帰(RANSAC等)の使用を検討

3. 過学習に注意!!

複雑な曲線ほど、訓練データにはよく合いますが、新しいデータでは予測が外れやすくなります。

<バランスが重要>

- シンプルすぎる:重要な関係を見逃す

- 複雑すぎる:ノイズまで学習してしまう

<対策>

- 交差検証による汎化性能の確認

- 正則化(Ridge, Lasso回帰)の適用

- AIC/BICによるモデル比較

【評価指標】「良い線」かどうかの判断

1. 決定係数(R²)

意味 : データの変動をどの程度説明できるか

範囲 : −∞〜1(0 未満は“平均だけで予測”より悪い状況)

注意 : 多変量回帰や非線形回帰では解釈が変わる場合があります

from sklearn.metrics import r2_score

r2 = r2_score(sales, model.predict(temperature))

print(f"決定係数: {r2:.3f}")

※単純比較なら R²、複数モデルなら adjusted R² / AIC / BIC で総合判断

2. モデル比較指標

AIC(赤池情報量規準)

- モデルの複雑さを考慮した評価指標

- 小さいほど良いモデル

調整済み決定係数(Adjusted R²)

- 変数の数を考慮したR²

- 多変量回帰でのモデル比較に有効

2. 平均二乗誤差(MSE)

意味 : 予測値と実際の値の差の大きさ

特徴 : 小さいほど良い

from sklearn.metrics import mean_squared_error

mse = mean_squared_error(sales, model.predict(temperature))

print(f"平均二乗誤差: {mse:.3f}")

3. 平均絶対誤差(MAE)

意味 : 予測値と実際の値の差の絶対値の平均

特徴 : 解釈しやすい

from sklearn.metrics import mean_absolute_error

mae = mean_absolute_error(sales, model.predict(temperature))

print(f"平均絶対誤差: {mae:.3f}")

4. 交差検証による汎化性能の確認

意味: モデルが新しいデータに対してどの程度予測できるかを評価

特徴: 過学習を防ぎ、モデルの汎化性能を客観的に測定

from sklearn.model_selection import cross_val_score

# 5分割交差検証

cv_scores = cross_val_score(model, temperature, sales, cv=5, scoring='r2')

print(f"交差検証スコア: {cv_scores.mean():.3f} (+/- {cv_scores.std() * 2:.3f})")

実用的な活用例

ビジネス場面

<売上予測>

- 過去の売上データから将来を予測

- 季節性、トレンドを考慮

<価格設定>

- 価格と売上の関係を分析

- 利益を最大化する価格を決定

<在庫管理>

- 需要予測による適切な在庫量の決定

個人的な活用

<健康管理>

- 運動量と体重の関係を分析

- 睡眠時間と体調の関係を把握

<投資判断>

- 経済指標と株価の関係を分析

- リスクとリターンの関係を理解

<学習効率>

- 勉強時間と成績の関係を分析

- 効率的な学習方法を見つける

まとめ

近似曲線・最小二乗法・回帰分析は、一見複雑に見えますが、本質は「データの中にある関係性を見つけて、将来を予測する」ことです。思った以上に身近でシンプルで面白いと思いませんか?

重要なポイント

- 前提条件の確認 - 線形性・独立性・等分散性・正規性

- データの可視化から始める - まずグラフで関係を確認

- 適切なモデルを選ぶ - 直線か曲線か、複雑さのバランス

- 汎化性能を検証 - 交差検証で過学習を防ぐ

- 結果を解釈する - 数値の意味を理解し、実務に活用

- 限界を理解する - データの範囲内での予測、相関≠因果

非エンジニアであっても、現代のツールを使えば、計算は自動でできます。重要なのは、結果を正しく解釈し、意思決定に活用する ことです。

身の回りのデータを使って、ぜひ実践してみてください。きっと新しい発見があるはずです!

この記事は、統計学の基礎知識がない方でも理解できるよう、実用性を重視して書きました。より高度な理論については、専門書籍や論文を参照してください。