現場でDockerを使う現場で作業したことはあるが仕組みが曖昧で、完全に理解したわけではないので参考書を読みつつ、初心に戻り、まとめてみることにしました。

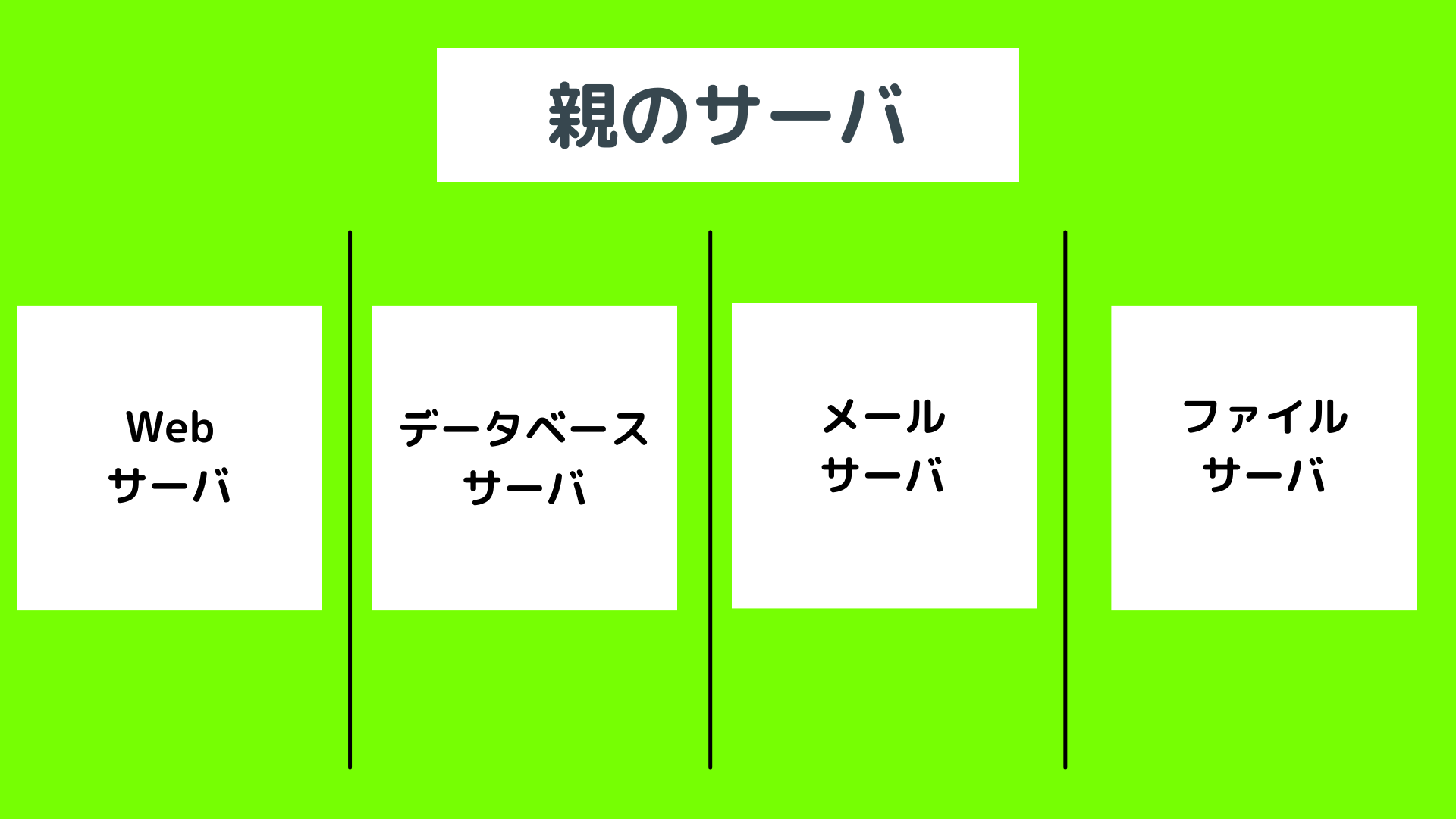

本来のシステムや機能の仕組み

本来、システムや機能は、以下のようにサーバー内にいろんなフレームワークだったり、様々なプログラムやソフトウェアが存在していて、動いています。そして、それらはそれらを動かすための実行環境だったり、他のプログラムを元に動いていたりすることがあるのです。

また、システムやソフトウェアは共通の実行環境だったり、ライブラリを使用していることだって少なくありません。

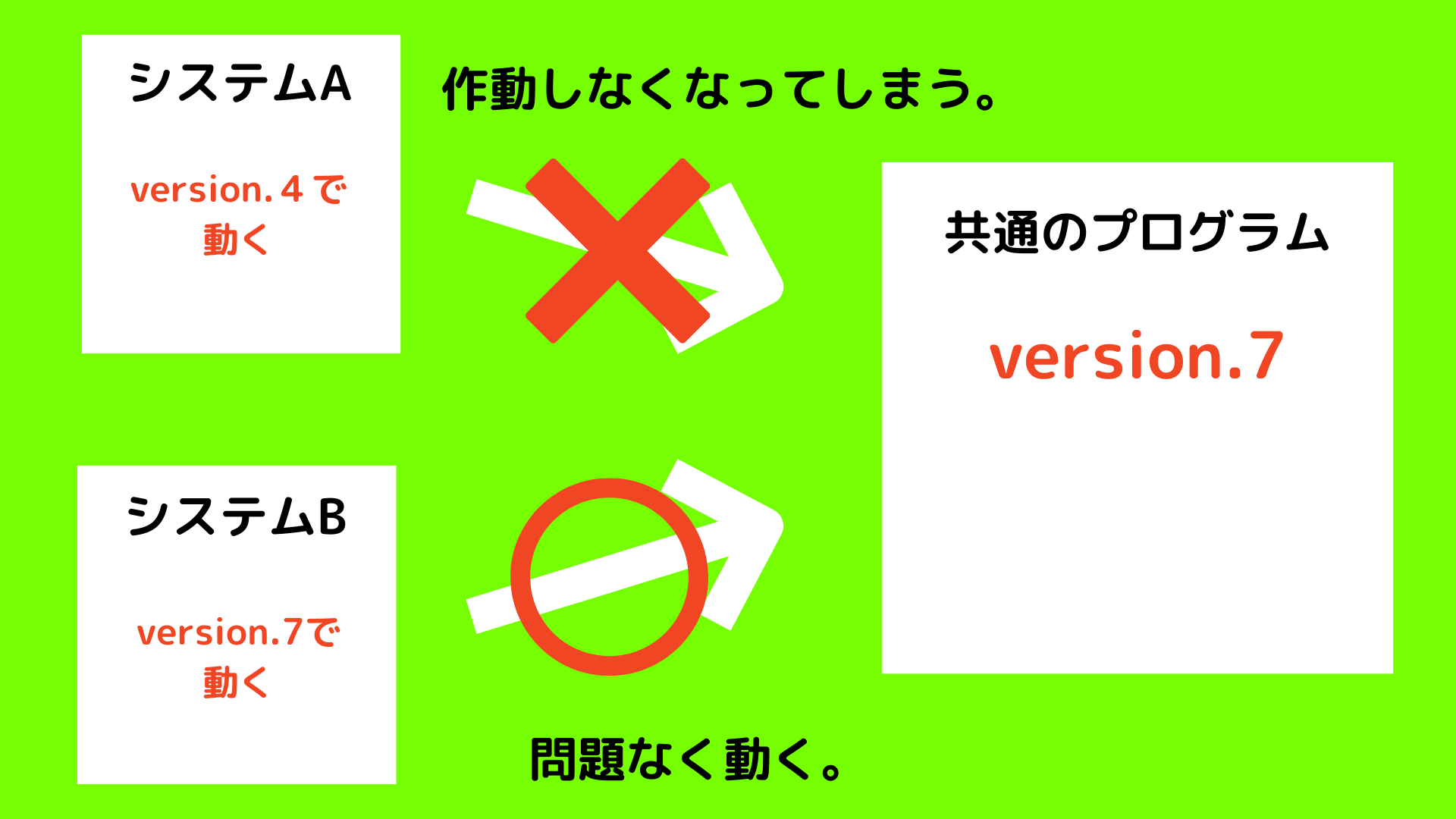

そして各々のシステムが作動するversionが決まっていることもあり、共通のプログラムがそれに対応していないと、一部のシステムが動かなくなってしまいます。

Dockerは一つのサーバーに複数の実行環境を構築するもの

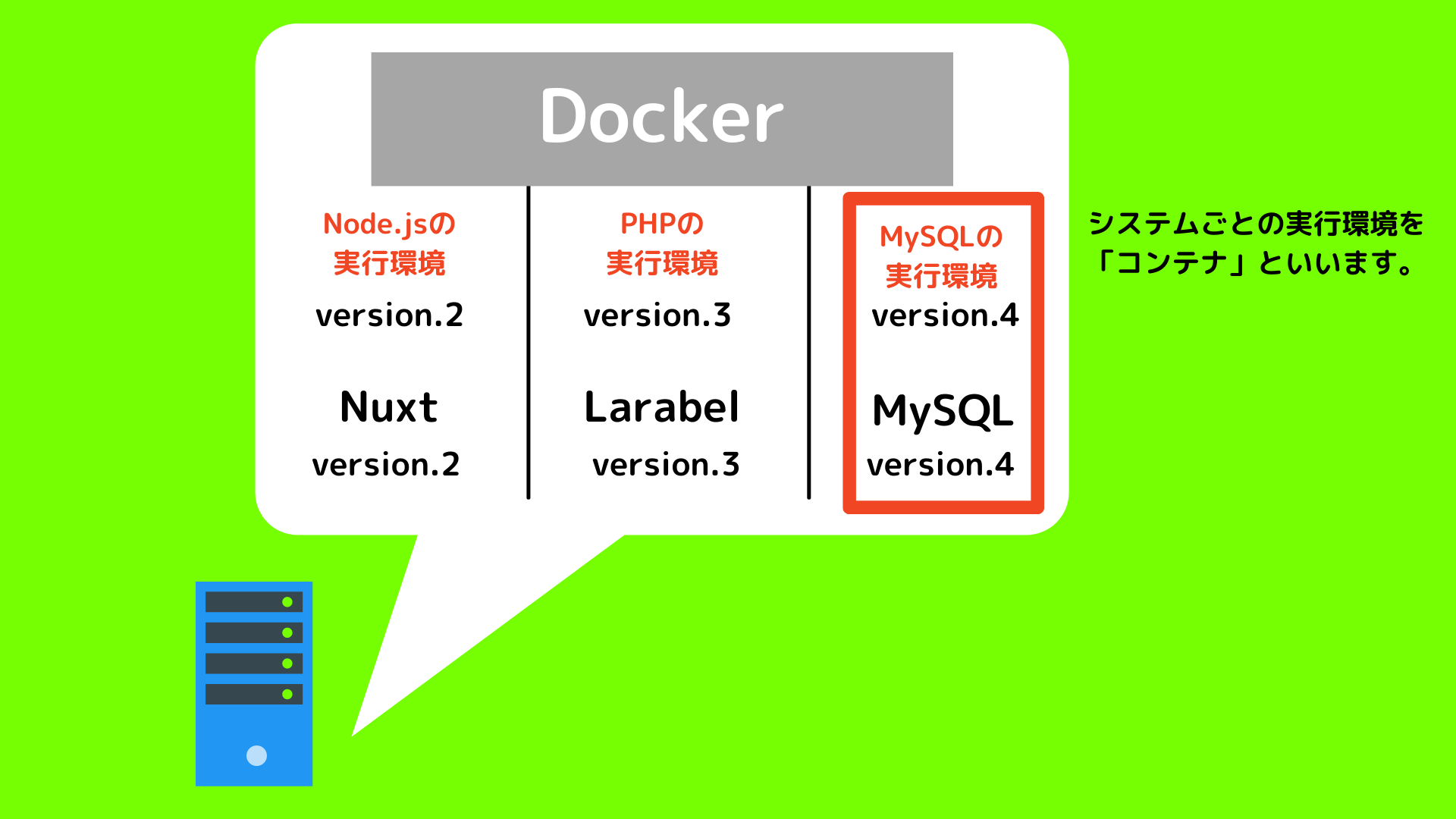

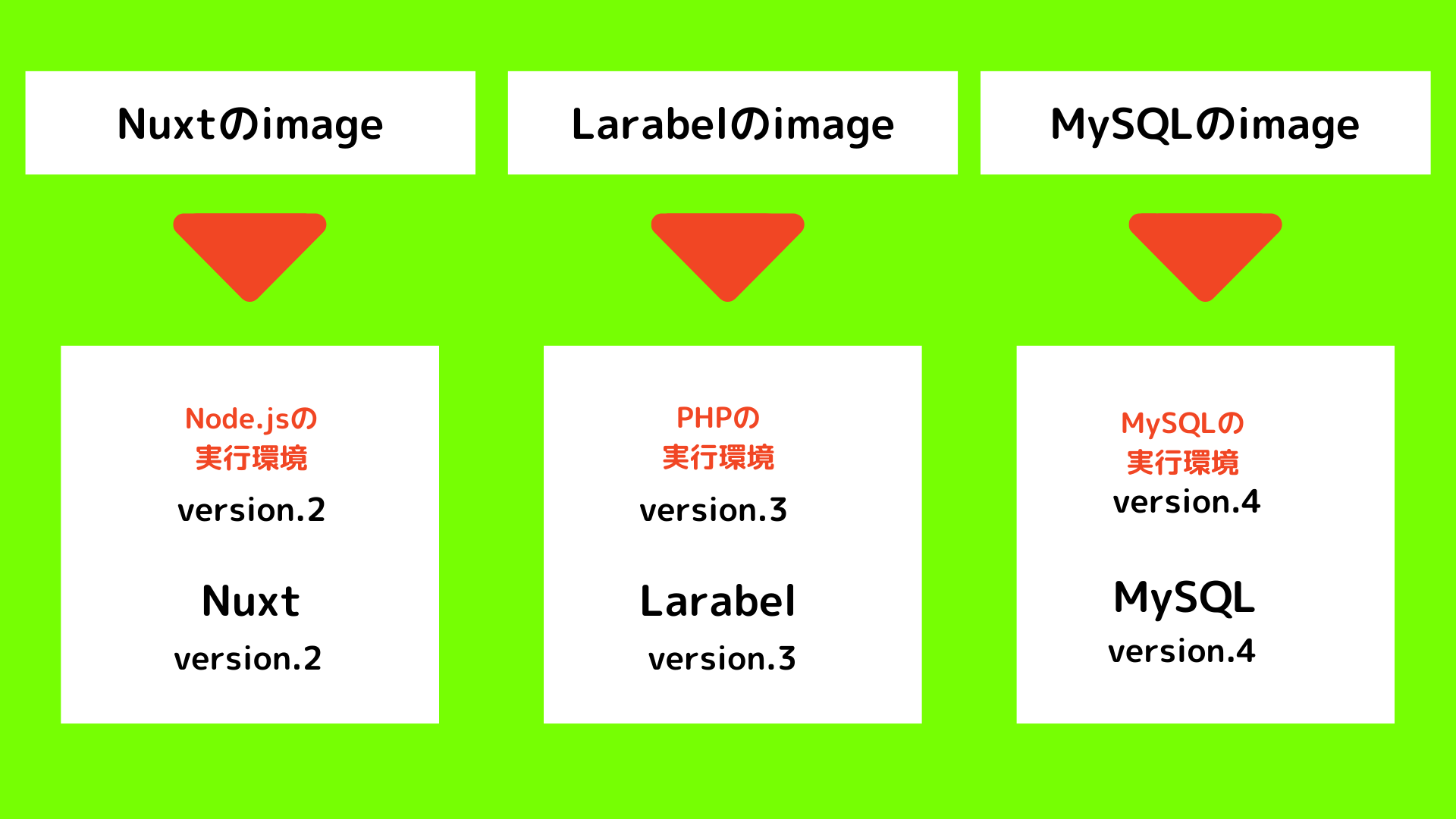

こういった問題を解決するものとして、Dockerというものがあります。Dockerとは、サーバー内の様々なシステムやプログラムの実行環境をシステム・プログラムごとに作成できるシステムです。

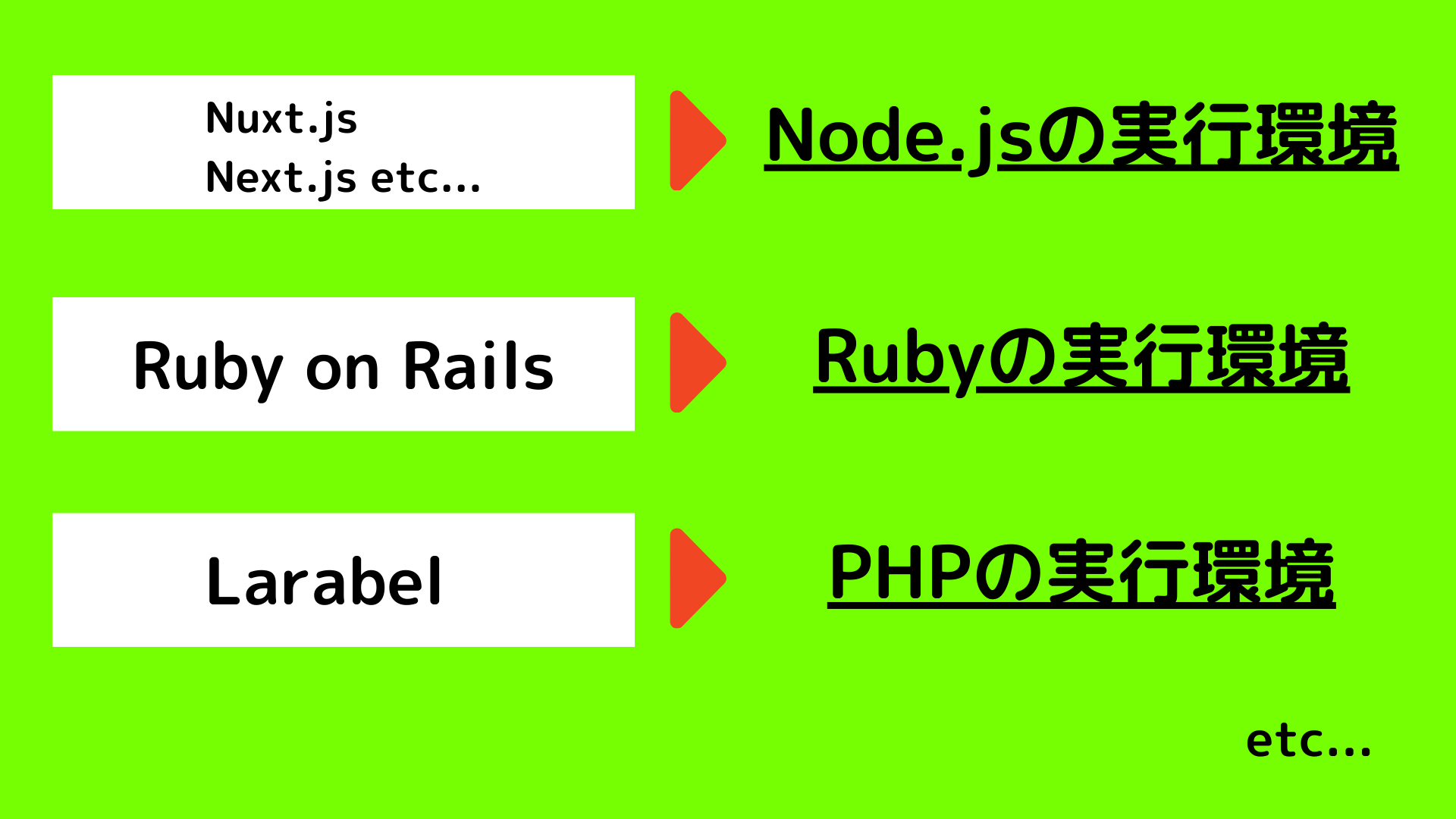

つまり、一つのサーバーに

○Laravelなら、PHPの実行環境

○Nuxtなら、Nodeの実行環境

を構築することができ、システムにあった環境を用意することができます。

そして、その実行環境のことを「コンテナ」と言います。

そして、そのコンテナの種類のことを「イメージ」といい、コンテンはイメージをもとに作成されます。

DockerはLinuxで動く

DockerはLinuxで動くので、Dockerの操作をするとき(Dockerを起動する、Docker内のコンテナを移す、削除するetc...)はLinuxのコマンドで操作したりします。そもそもサーバとは

そもそもサーバって何なのかも合わせて調べてみました。サーバとは英語で書くと、「Server」と書き、Serve(割り当てる、給仕する)という動詞から成り立っている言葉であり、これの名詞型になるとサービス(Service)となります。

つまり、サーバとは何かを提供するものということです。

○「Webサーバ」と言えば、Web関係の機能が格納されたサーバ

○「メールサーバ」と言えば、メール関係の機能が格納されたサーバ

というように。

そして、サーバは大きく分けて、

○総合的なサーバ

○部分的なサーナ

の2つに分けることができます。

Dockerの構造

まずは復習として、Dockerは大体以下のような構造になっています。 もともと使用しているサーバーOSがあり、そのサーバーOSはLinux OSで作動し、さらにその上でDockerがあるのです。

そして、Dockerのコンテナの中には、コンテナごとのそのコンテナ専用のLinux OSが存在しています。

ちなみに、OSとは「Operating System(オペレーティング・システム)」の略で、ユーザの命令をシステムや機械に伝えるものです。

世の中の機械やシステムは単純であり、人間のように思考回路があるわけではないので、人間のしたいことを伝えてもそのままでは、機械は理解できません。

つまり、OSとは、人間の言葉を機械に変換するためのものなのです。

以上、まずはDockerがどんなものかをまとめてみました。