前提

要求仕様で分からないことを問題化してから、わからない原因を分析するためにはの次章へ読み進める

確認事項

「原因分析」のための準備

1. 静的構造の明示させる

2. 動的構造の明示させる

①「原因分析」に該当

「問題」が起きるパターンを明らかにする

②「解決方針立案」及び「具体化」に該当

その状況を解消するために、

どのように静的・動的構造を組み替えるかを考える

原因分析の前には、準備が必要

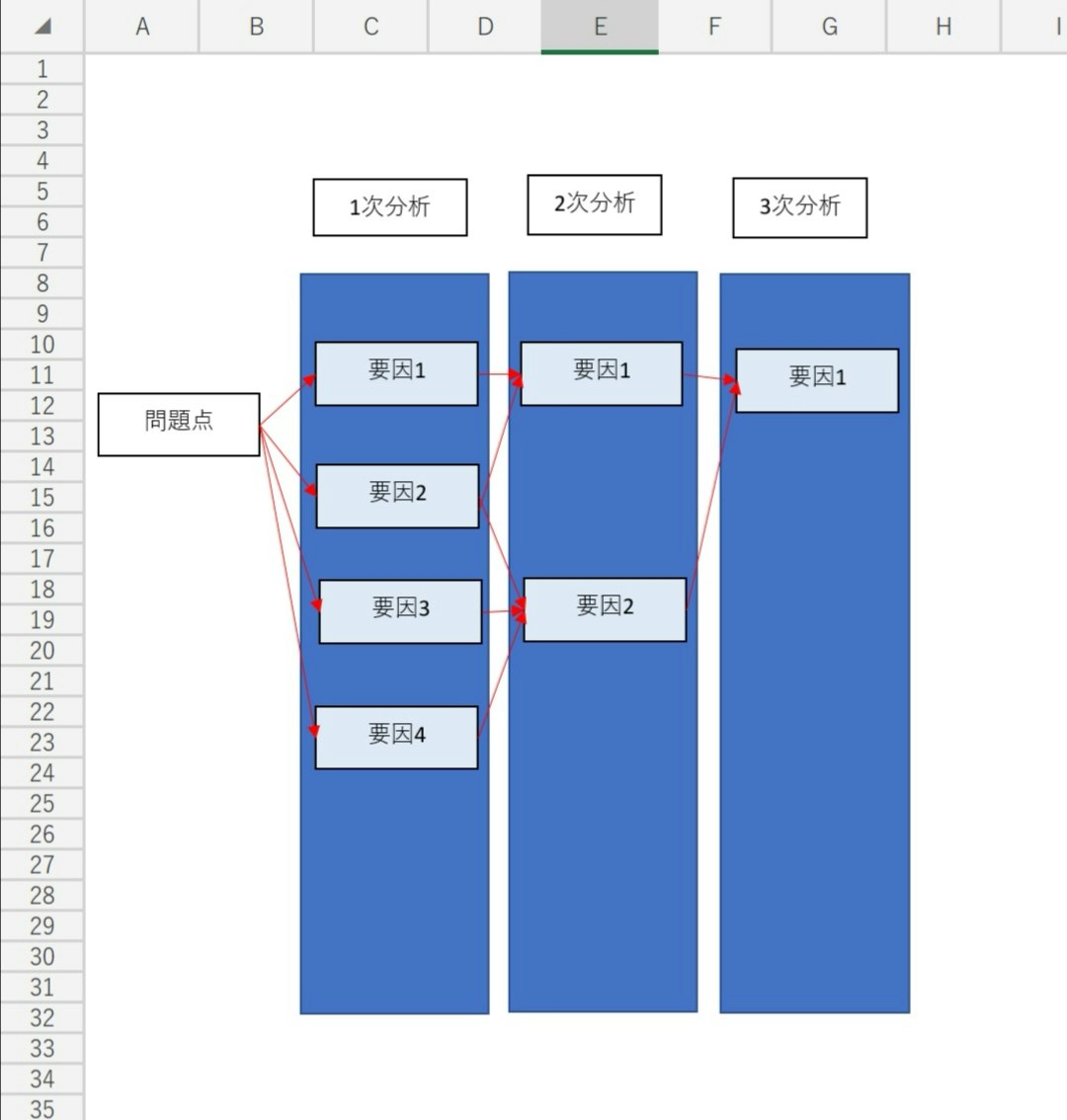

1. 問題分析

2. 静的構造の明示

3. 動的構造の明示

4. 原因分析

2と3が抜けている人が多い

静的構造の明示や動的構造の明示する方法

例

鉄道のダイヤグラム

「鉄道線路上の各駅間の距離」を静的構造として、

その上に「そこを走る列車の動き」を動的構造とする

静的や動的構造を、問題の性質にもっとも適した形で

表現すると、極めて短時間で「問題」を解決できることがある。

・思いつかないときは、箇条書きで整理

⇒箇条書きで満足してはいけない

まとめ

■ 全体像を踏まえて考えないと、思考は迷路になりやすい

■ 複数の要素が入り混じって関連してるシステムの全体像を把握するためには図解が必須

■ 図解のコツは、元ネタ資料の読解力、それを向上させるには「ラベリング」が有効

文章だけでは、10時間の理解時間が必要なのに対して、図解中心というだけで1時間で理解可能

★ 図解するために必要なもの

1. 対象物の理解

2. 1の上で表現の構築

複雑な情報をまず理解して、補正し、説明しやすいように表現することが大切

※ 例

・チーム内で記載粒度にバラつきが生じる

・打合せで意見が合わない

・作業上の意識合わせに齟齬ができてしまう

なぜなぜで原因の系統立てた垂直の掘り下げによる洗い出すをすることで分析が整理される

チームに水平展開をする場合は、一次分析結果や二次分析結果を展開させて二次災害を事前に防ぐ