概要

応用情報技術者試験にでてくるグラフの曲線に関するワードをまとめました。

目次

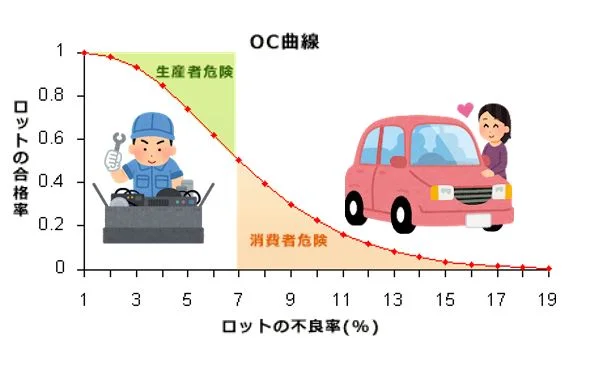

OC曲線

OC曲線(Operating Characteristic curve)とは、縦軸にロットの合格率、横軸に不良率をとり、抜き取り検査の中でロットの品質と合格率を表した曲線のこと。検査特性曲線とも呼ばれる。

また、「ロット」は製品を管理するグループのことを指す。例えば〇月×日に製造された製品Aをロット番号「〇×A」、△月□日に製造された製品Bをロット番号「△□B」のように管理する。このようにロットで管理しておくと、たとえば〇月×日に製造された製品A群に不備があったと分かると、ロット番号「〇×A」の製品を回収すればよいと判断することが出来る。

加えて、製造した製品は出荷前に不良品を取り除く必要があるが、製造した全ての製品に対して検査していくのはコストや時間も掛かってしまう。そのため、製造した製品の中から一部を抜き出して検査を行う。これを「抜き取り検査」と呼ぶ。

上記を踏まえて、ロット番号「〇×A」の製品から4つを抜き出して検査したとき、合格が3件以上ならロット番号「〇×A」を合格として、合格が2件以下ならロット番号「〇×A」は不合格とする、というような検査を行う。このような検査はコストや時間を抑えるメリットがあるが、リスクもともなう。

例えばとあるロットに製品が10個あり、2個不良品があったとする。抜き取り検査で抜く4件にその2件が含まれていると、そのロットは合格にするべきなのに、不合格になってしまう。

逆に、10個のうち7個不用品があっても、4件抜き取った際に3件は合格になる製品を抜き取っていると、本来不合格にするべきロットが合格になってしまう。

このように、抜き取り検査にどの程度リスクがあるかを見極めるのに使用されるのがOC曲線になる。

※OC曲線は、「ロットから抜き出す製品の数」と、「合格基準となる不良品の数」によって変化する。

不良品の確率が低いのにロットの合格率も低いと、生産者が損をする。逆に、不良品の確率が高いのにロットの合格率も高いと、消費者が損をすることになる。なので、OC曲線は生産者と消費者がどのくらい損をするか、偏りすぎないように、でいい具合の所を見つけるために使用される。

画像元サイト様:検査特性曲線 operating characteristic curve【イラスト図解】

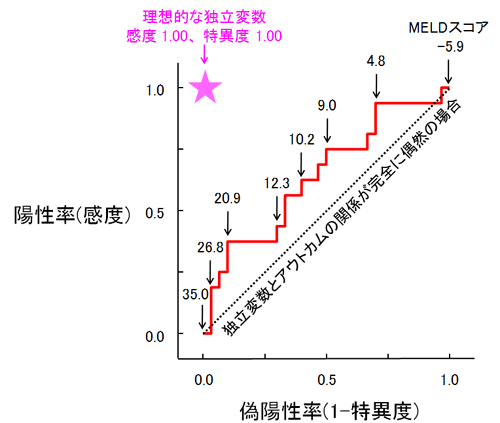

ROC曲線

ROC(Receiver Operating Characteristic) 曲線とは、分類モデルの性能を評価するための方法の一つ。医療統計では検査の性能を評価する際によく用いられる。

コロナウイルスが流行した際のPCR検査でも話題になった。

まず、関連する用語として、以下がある。

- 真陽性:実際に疾患がある人が陽性と判断されること

- 偽陽性:実際に疾患がない人が陽性と判断されること

- 偽陰性:実際に疾患がある人が陰性と判断されること

- 真陰性:実際に疾患がない人が陰性と判断されること

また、ROC曲線は、縦軸に新陽性率、横軸に義陽性率をとったグラフになる。

真陽性率とは、実際に疾患がある人たちのうち、正しく疾患ありと予測された人数の割合のこと。逆に偽陽性率は、実際に疾患はなし人たちのうち、誤って疾患ありと予測された人数の割合のことを指す。

新陽性率は「感度」や「TPR」、偽陽性率は「特異度」や「FPR」とも呼ばれる。

ROC曲線は縦軸が1、横軸も1でとっている。なのでAUCが1に近い値になるほど、判別能が高くなる。また、グラフの左下から斜め右上に線を引いた、ちょうど三角形が二つできるような状態はAUCが0.5になり、0.5の場合は完全にランダムであり判別能がない状態なので、通常はAUCは0.5~1の値をとることになる。なので、AUCの値が1だと、完全な分類能力があることになる。

上記を踏まえて、閾値 (データを「陽性」か「陰性」か分けるための境界値) を変更させることによりROC曲線を描いていき、分類モデル (コロナウイルスだとPCR検査など) の性能を評価していく。

画像元サイト様:Clinical Journal Club 5. ROC曲線

技術のSカーブ

技術の進歩に関するグラフのこと。横軸に時間の経過をとる (初期段階 → 成長期 → 成熟期)。縦軸には技術進歩の度合いをとる。

技術開発の初期は成長が緩やかだが、ある時点で急激に進化して、その後最終的にはまた緩やかになるという曲線になる。

初期は新しい技術の導入時期で、試験的な導入もあるので、技術進歩は比較的遅い。中期は市場の認知度が高まりつつあり、技術進歩も加速する。後期になると技術進歩が限界に近づくため、技術進歩は緩やかな状態に戻る。

画像元サイト様:応用情報技術者平成22年春期 午前問69

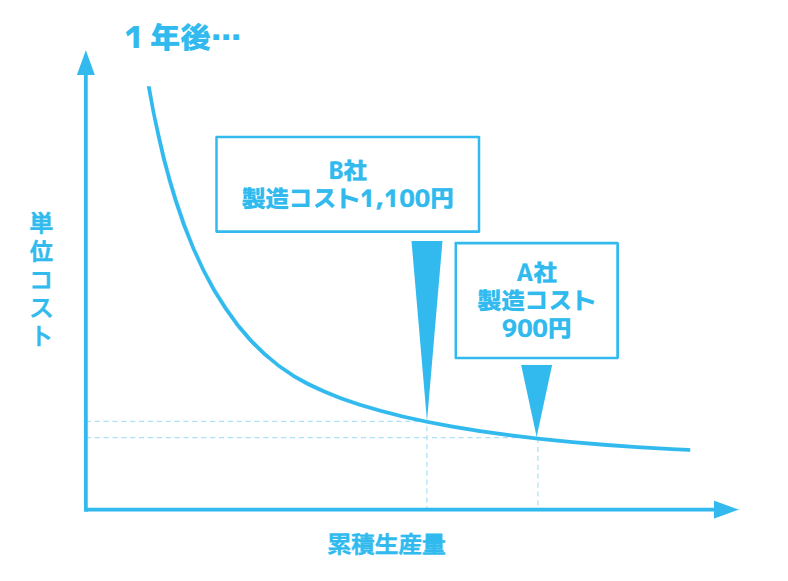

経験曲線

経験を積むことで効率よく仕事をこなすことができ、生産コストが下がるということを表した曲線のこと。

エクスペリエンスカーブと呼ばれることもある。

一般的に、累積生産量が2倍になると単位コストが20~30%減少することが知られている。

単位コストとは、1つの製品やサービスを生産する際に必要な総コストを、その製品やサービスの数量で割った値のこと。例えば、100個の製品を生産するのに1000円かかった場合、単位コストは10円となる。

画像元サイト様:経験曲線とは?その効果と将来コストを予測して事業を組み立てる方法

バスタブ曲線

故障率と時間の関係を表した曲線のこと。

システムを導入した初期はソフトのバグやハードウェアの初期不良等により、故障率が高くなる。ただ時間がたつとバグも解消されていくので、故障率は下がる。

バグがなくなると安定して稼働するようになるため、故障率は低い水準が保たれる。

ただし稼働してからかなりの期間が経つと、次はハードウェアの物理的な消耗で故障率が高くなる。

上記を表した曲線のこと。

故障率曲線ともいわれる。

画像元サイト様:バスタブ曲線とシステム障害頻度の関係を解説!