はじめに

この資料はEDFによる「SALOME Tutorials EDF Exercise 1」を日本語に訳したものです。

Salome-Meca 2018(SALOME 8.3.0)を用いました。

目的

ジオメトリプリミティブ、四面体と六面体の3Dメッシュ、パーティション。

Copyright © EDF R&D 2014. このチュートリアルはEDFの内部トレーニングコースの一部であり、実際のユースケースを説明するものではありません。

ジオメトリ

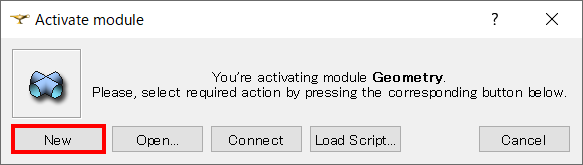

- SALOMEを起動します。

- GEOMモジュールを起動します。

- 新しい「Study」を作成します。

2Dオブジェクトのモデリング-プリミティブの使い方

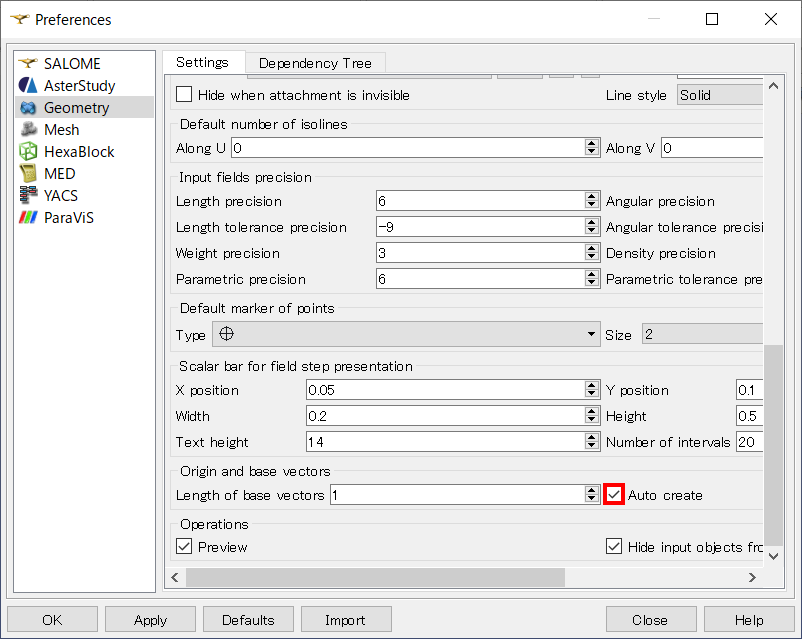

- 環境設定の変更:(メニューの「File/Preferences」)。 Geometry:「Origin(原点) and base vectors」の「Auto create(自動作成)」にチェックを入れます。 デフォルトの表示モードは「Shading with Edges」です。

-

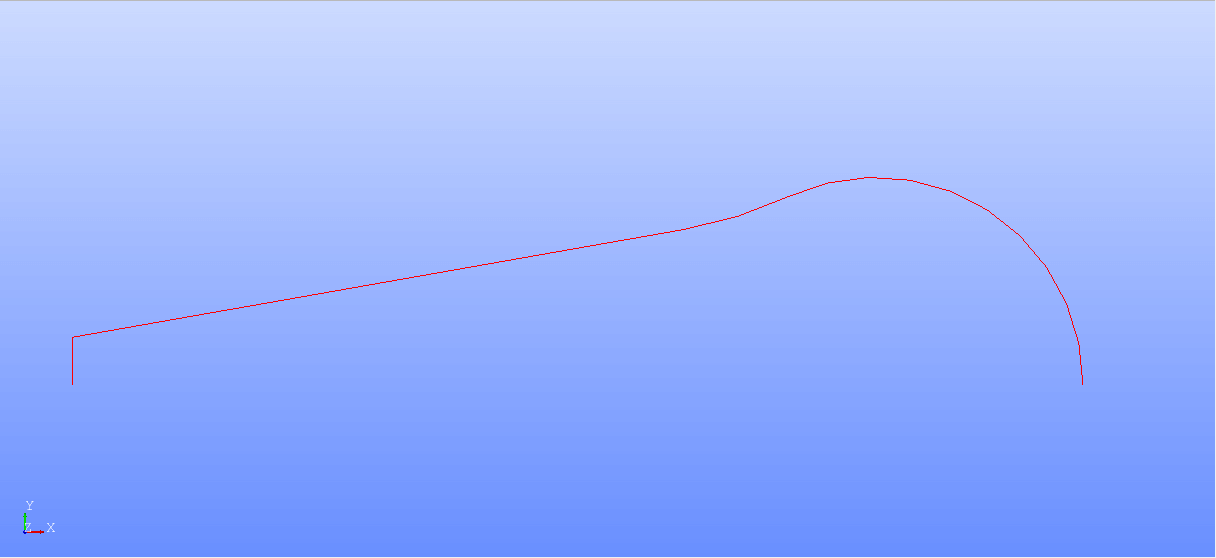

Sketch_1の作成:(メニューの「New Entity/Basic/2D Sketch」)。 最後の1行を除いて連続する各行の後に「Apply(適用)」をクリックします。

-

最初のPoint(点)(Absolute):(150 ; 0)

-

Arc(円弧)(Dierection(方向);Perpendicular(直交)):(50 ; 115)

-

Arc(円弧)(方向;接線):(-100 ; 15)

-

セグメント(Dierection(方向);Tangent(接線);Length(長さ)):150

-

セグメント(Dierection(方向);VX-VY);(Distance(距離);Y))

:(0 ; -1 ;0) -

ダイアログを閉じます。

-

-

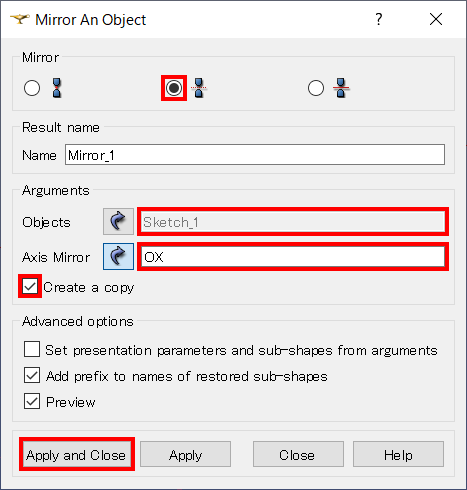

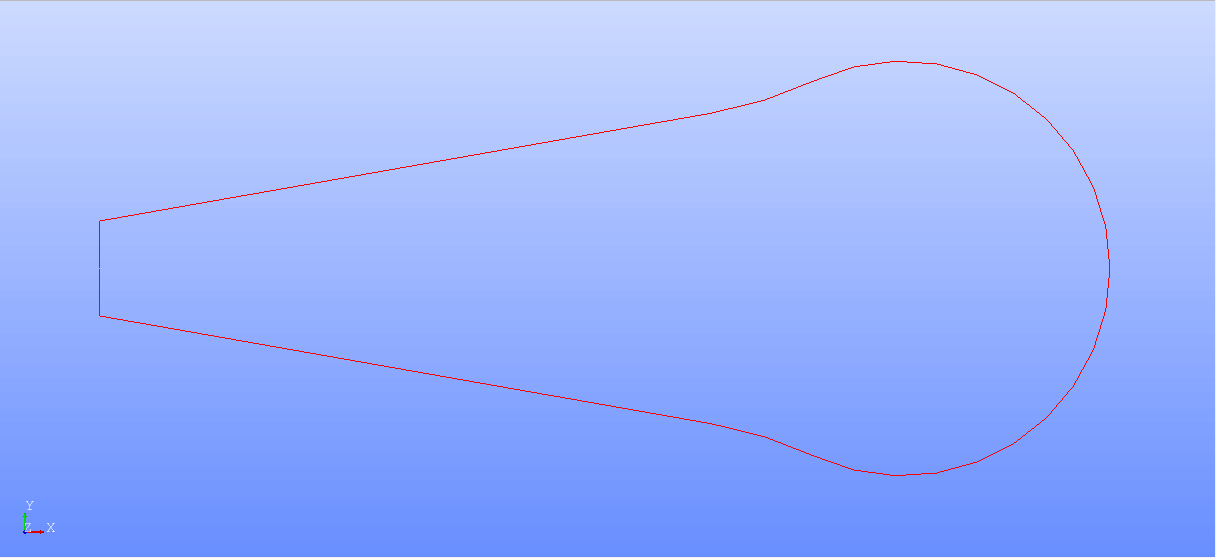

「Mirror_1」の作成:(メニューの「Operations/Transformation/Mirror image」)(2番目のコンストラクター)

-

Objects:Sketch_1

-

Axis Mirror(軸ミラー):OX

-

「Create a copy(コピーの作成)」にチェックを入れたままにしておきます。

-

「Apply and Close(適用して閉じます。)」をクリックします。

-

-

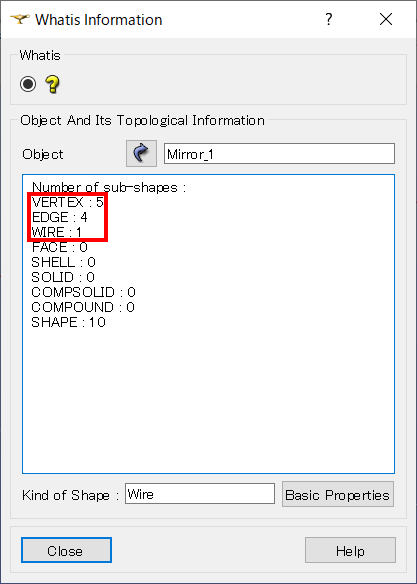

ワイヤを確認します:(メニューの「Inspection/What is」)

- => 1 Wire, 4 Edges, 5 vertices。

-

基本要素に分解:(メニューの「New Entity/Explode」)

-

「Sketch_1」をエッジに分解します。

-

「Mirror_1」をエッジに分解します。

-

-

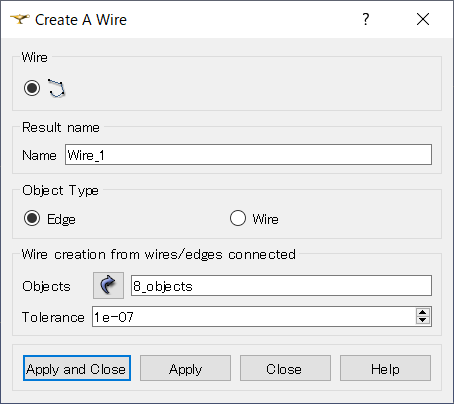

「Wire_1」の作成:(メニューの「New Entity/Build/Wire」)

-

エッジのグループ(以前に抽出されたエッジ)を選択します。

-

複数選択は、Studyツリーでctrlを、ビューアーでshiftを押したままにすることで行います。

-

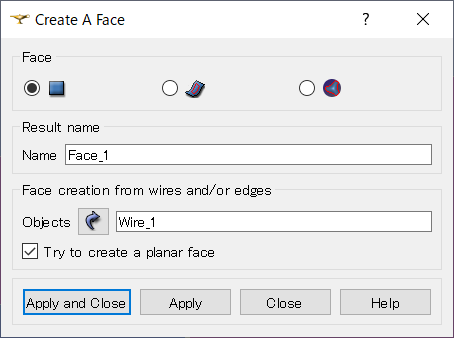

- 「Face_1」の作成:(メニューの「New Entity/Build/Face」)

- 「Wire_1」を使った面。

- Studyを保存します(メニューの「File/Save」)

曲線の使い方

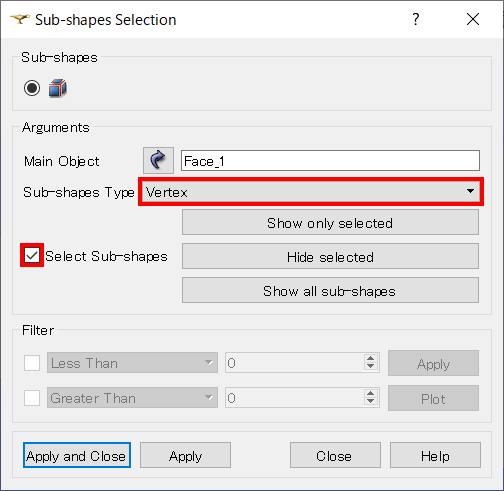

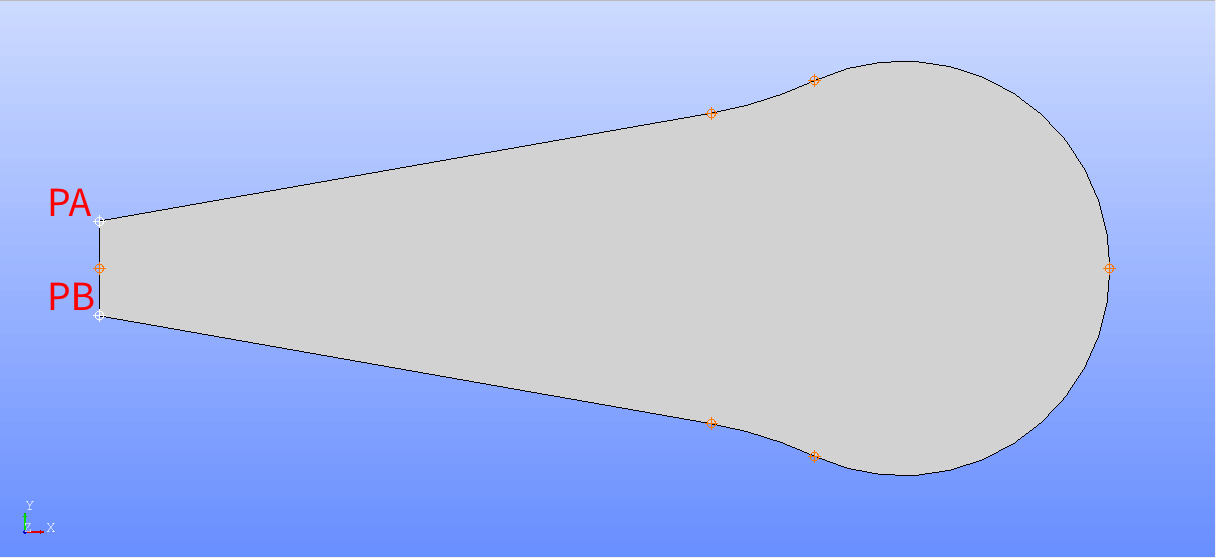

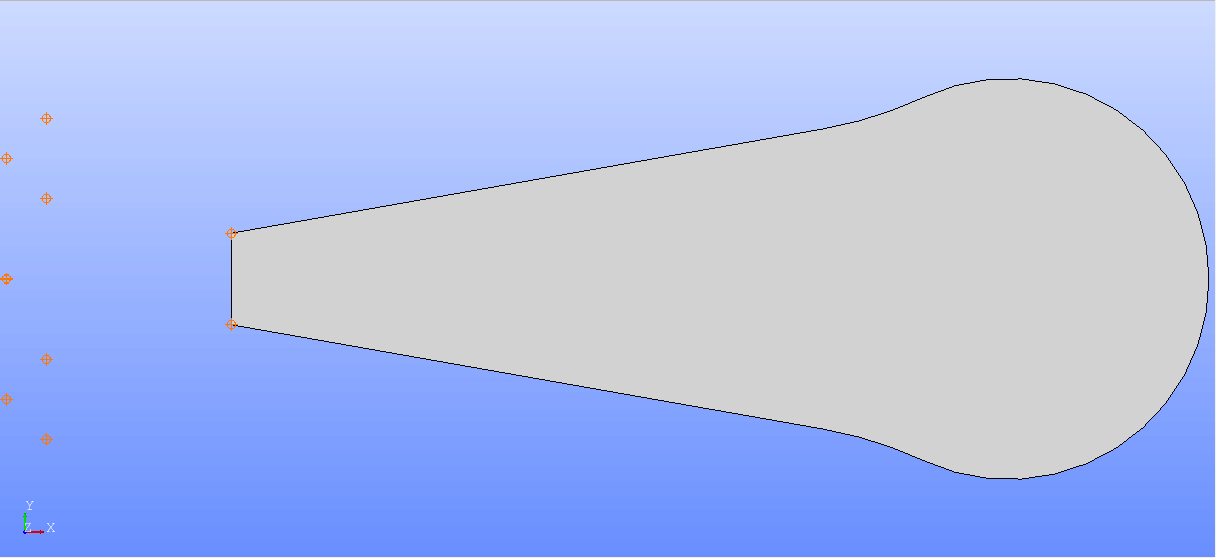

サブ要素に分解します:(メニューの「New Entity/Explode」)

- 「Face_1」から選択(「Sub-Shape Type」に「Vertex」を選択し、「Select Sub-Shapes」チェックボックスを有効にします)で2つの頂点を分解します。サブシェイプの選択は、OCCビューアーでのみ可能です。

- PAとPBにの2つの頂点の名前を変更します。

曲線の頂点の作成:(New Entity/Basic/Point)

- Vertex_1(- 150, 0, 0)、Vertex_2(- 140, 20, 0)

- Vertex_3(- 150, 30, 0)、Vertex_4(- 140, 40, 0)

- Vertex_5(- 140, - 20, 0)、Vertex_6(- 150, - 30, 0)

- Vertex_7(- 140, - 40, 0)

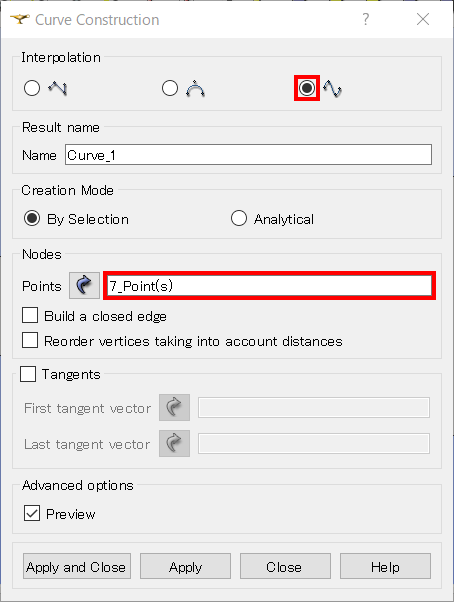

「Curve_1」の作成:(メニューの「New Entity/Basic/Curve」)

-

先に作成した頂点を選択して補間(3番目のコンストラクター)

-

作成したばかりの頂点を次の順番で選択します:Vertex_4、Vertex_3、Vertex_2、Vertex_1、Vertex_5、Vertex_6、Vertex_7。

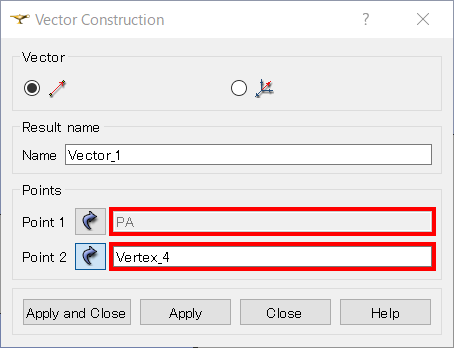

ベクトルの作成:(メニューの「New Entity/Basic/Vector」)(1番目のコンストラクター)

- 2つの頂点(PAとVertex_4)と(PBとVertex_7)によるベクトル。

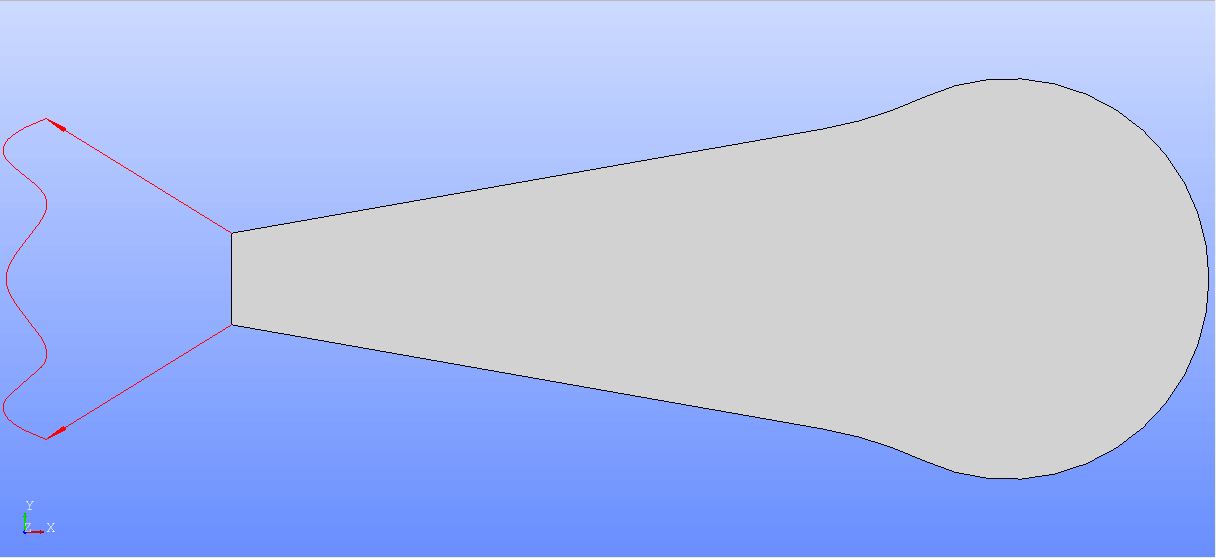

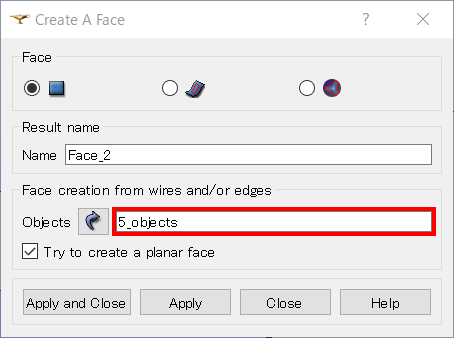

「Face_2」の作成:(メニューの「New Entity/Build/Face」)

- 「Curve_1」、「Vector_1」、「Vector_2」、「Edge_1」、「Edge_5」から。

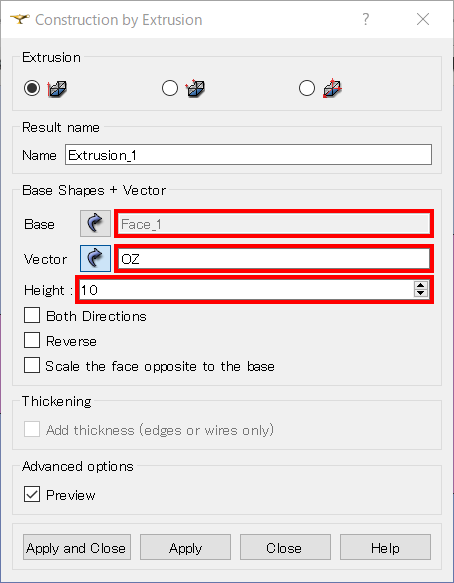

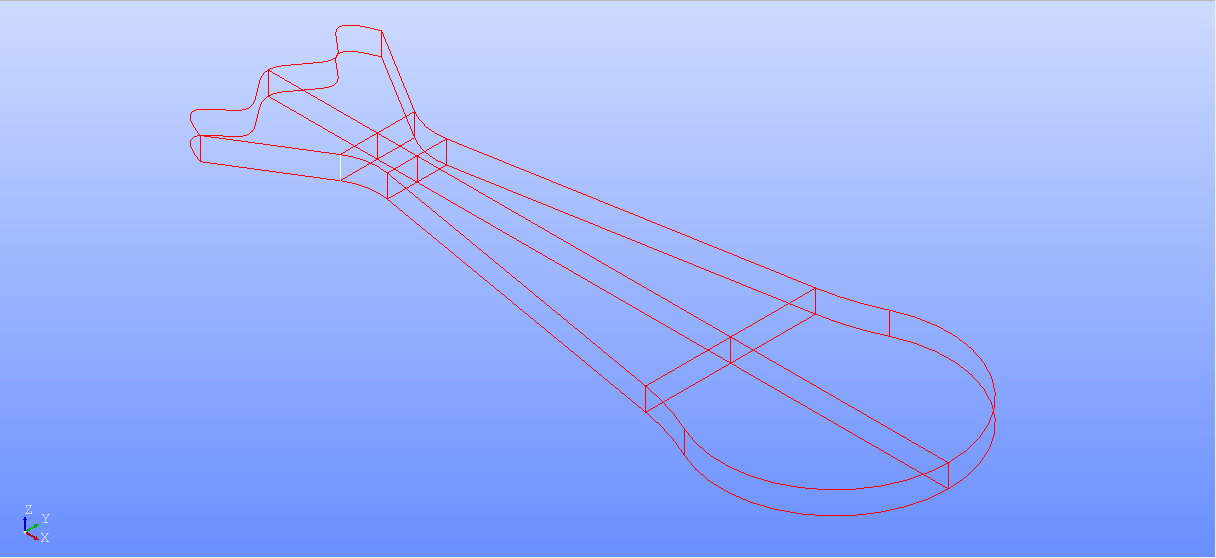

押し出し:(メニューの「New Entity/Generation/Extrusion」)

- 「Extrusion_1」はOZに沿って「Face_1」を押し出し(Height(高さ):10)。

- 同様に「Extrusion_2」はOZに沿って「Face_2」を押し出し(Height(高さ):10)。

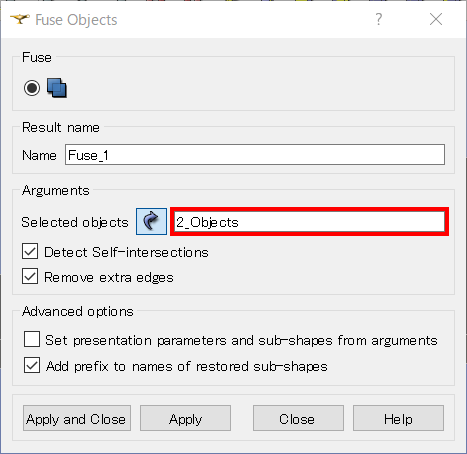

ブーリアン演算:(メニューの「Operations/Boolean/Fuse」)

- 「Fuse_1」を「Extrusion_1」と「Extrusion_2」で作成します。

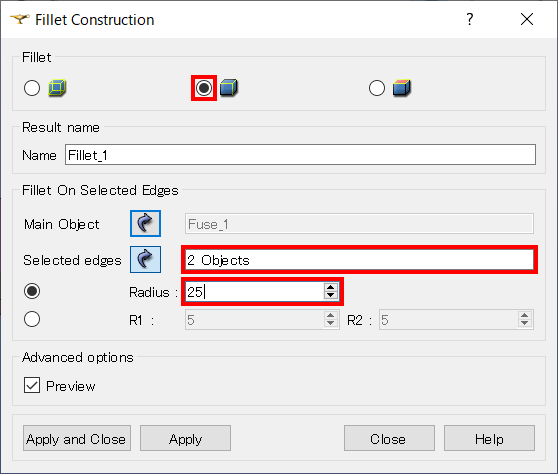

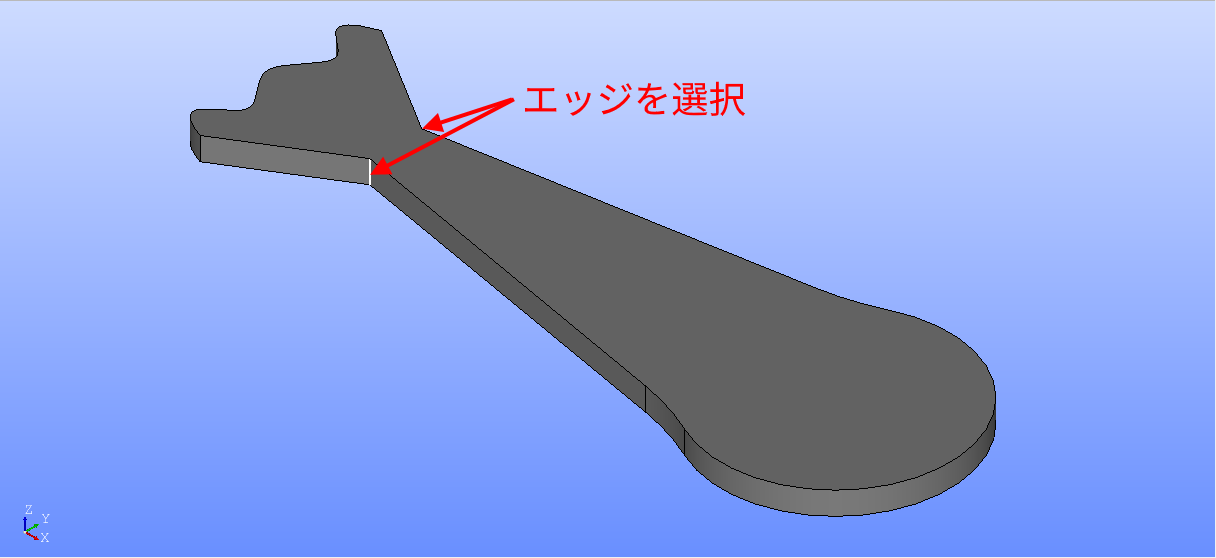

「Fuse_1」に3Dフィレットを作成(メニューの「Operations/ Fillet 3D」)

-

(2番目のコンストラクター)

-

エッジを選択してフィレットを作成します。

-

Radius(半径):25

メッシュ

- SMESHモジュールを起動します。

単純な四面体メッシュの作成

-

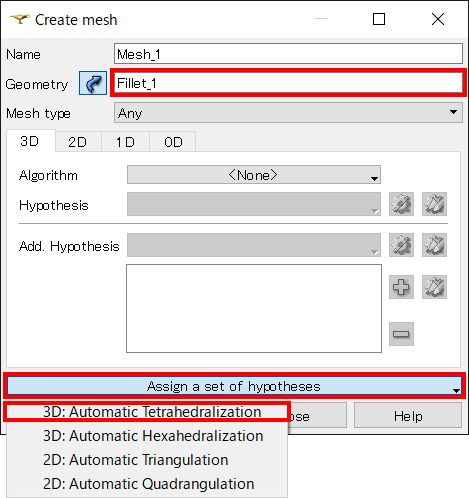

「Fillet_1」の四面体メッシュ作成:(メニューの「Mesh/Create Mesh」)

-

ジオメトリ:Fillet_1

-

「Assign a set of hypotheses」>「3D:Automatic Tetrahedralization(自動四面体化)」。

-

- 「Max Length」の「Hhypothesis Constrauction」が開きますので、「Cancel」をクリックします。

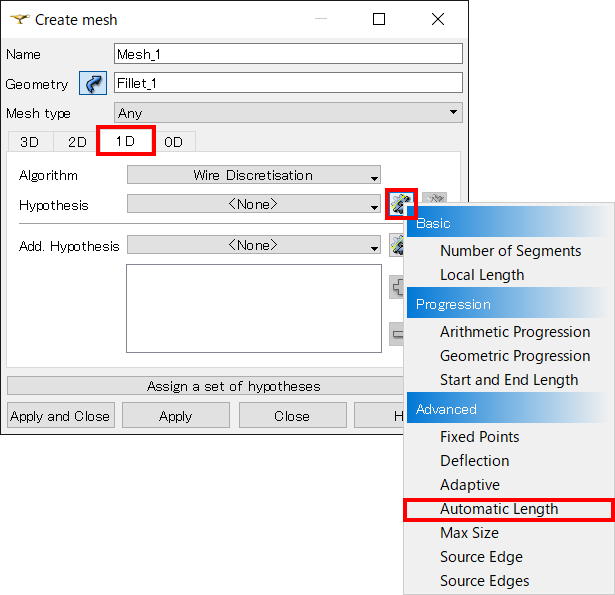

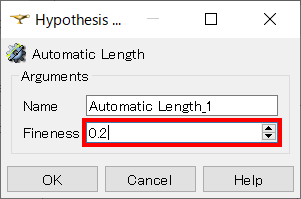

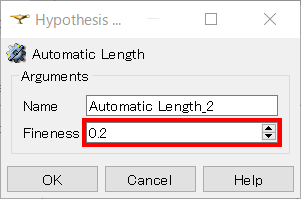

「1D」タブをクリックして、「Automatic Length(自動長さ)」で「Fitness:0.2」の「hypothesis」を追加します。

「Apply and Close」をクリックします。

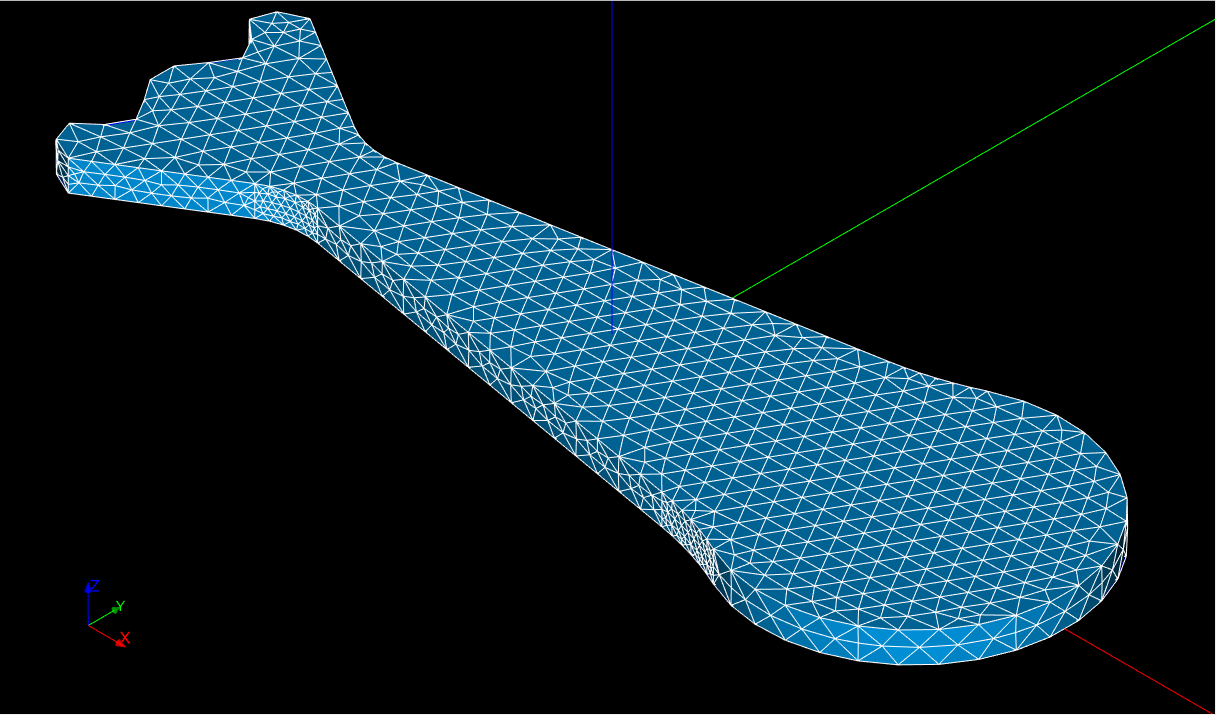

- 「Compute」します。(「Mesh_1」を右クリック)

ジオメトリ(パーティション)

GEOMモジュールを起動します。

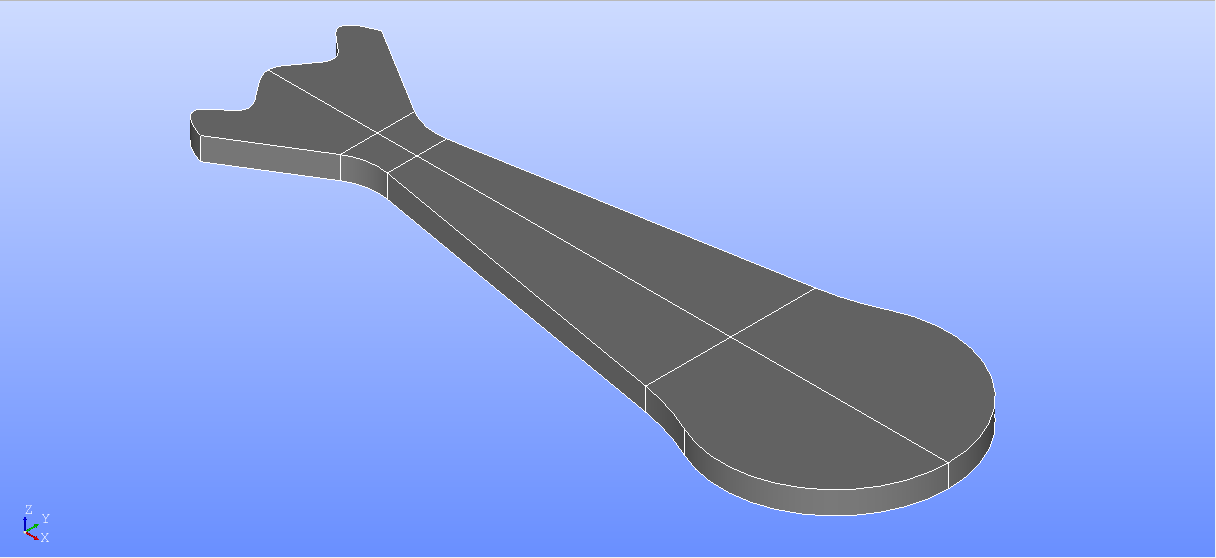

パーティション

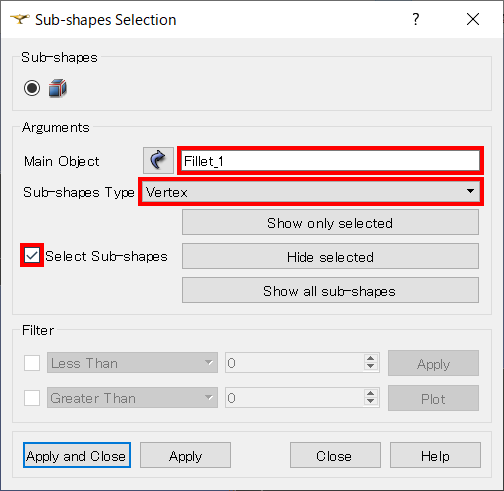

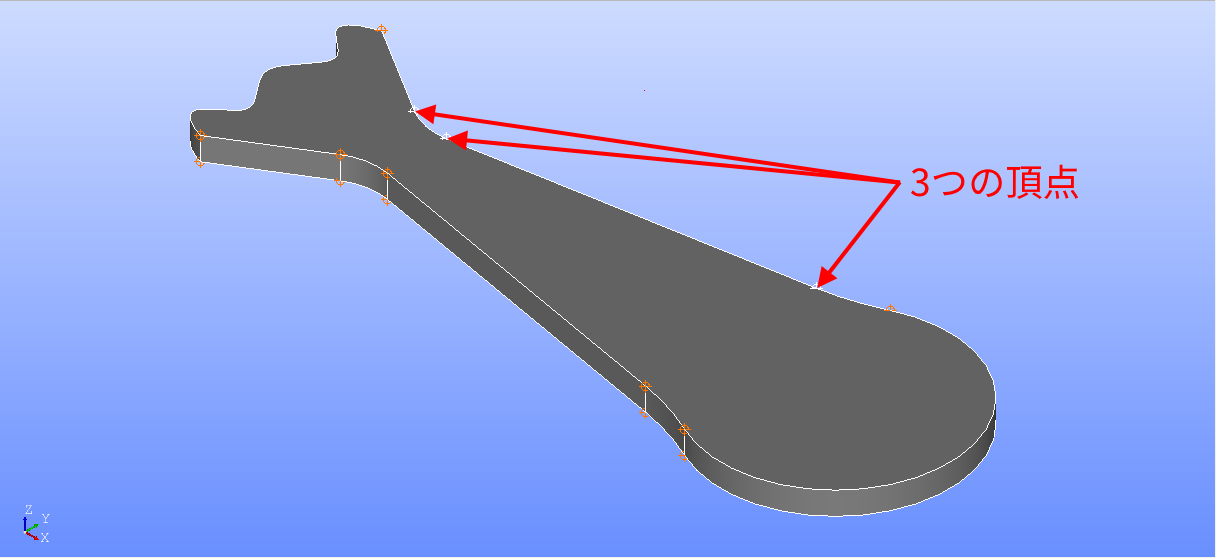

サブ要素に分解します:(メニューの「New Entity/Explode」)

- 「Fillet_1」から選択(「Sub-Shape Type」に「Vertex」を選択し、「Select Sub-Shapes」チェックボックスを有効にします)で3つの頂点を分解します。サブシェイプの選択は、OCCビューアーでのみ可能です。

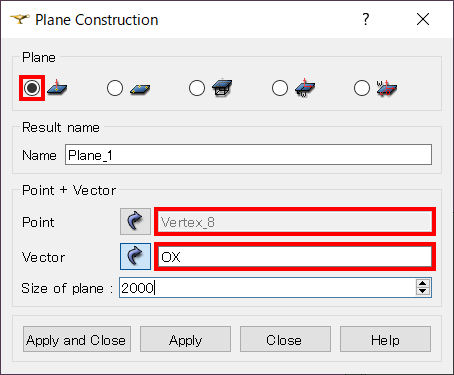

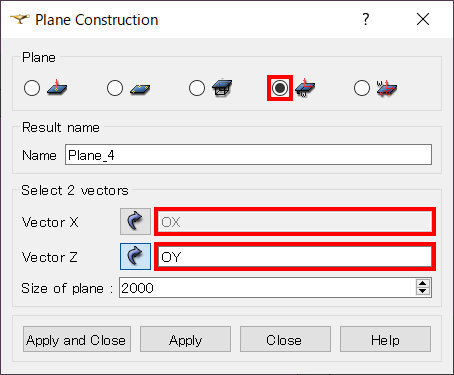

4つのPlane(平面)を作成します。:

-

メニューの「New Entity/Basic/Plane」(1番目のコンストラクター)

-

3つの最初の左側の頂点を通過するベクトルOXに沿った3つのPlane(平面)。

-

「Plane Construction」画面(4番目のコンストラクター)

-

ベクトルOXに沿った、ベクトルOYを法線方向とする1つのPlane(平面)。

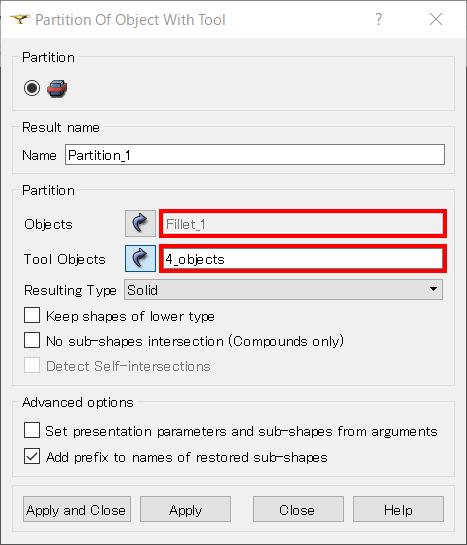

「Partition_1」の作成:(メニューの「Operation/Partition」)(1番目のコンストラクター)

「Fillet_1(オブジェクト)」を4つのPlane(平面)(ツールオブジェクト)で分割します。

メッシング(パーティション)

SMESHモジュールを起動します。

パーティションからの四面体メッシュの作成

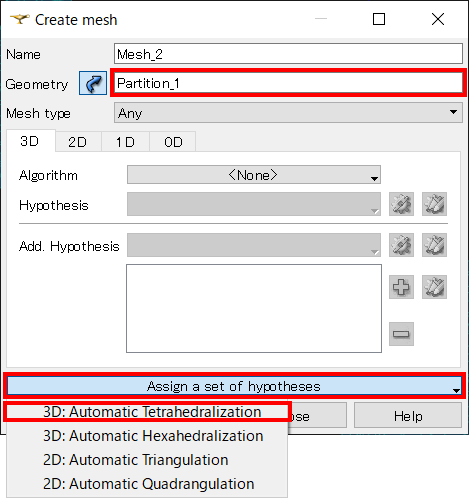

「Partition_1」の四面体メッシュ作成:(メニューの「Mesh/Create Mesh」)

- ジオメトリ:Partition_1

「Assign a set of hypotheses」>「3D:Automatic Tetrahedralization(自動四面体化)」。

「Max Length」の「Hhypothesis Constrauction」が開きますので、「Cancel」をクリックします。

「1D」タブをクリックして、「Automatic Length(自動長さ)」で「Fitness:0.2」の「hypothesis」を追加します。

「Apply and Close」をクリックします。

「Compute」します。(「Mesh_2」を右クリック)

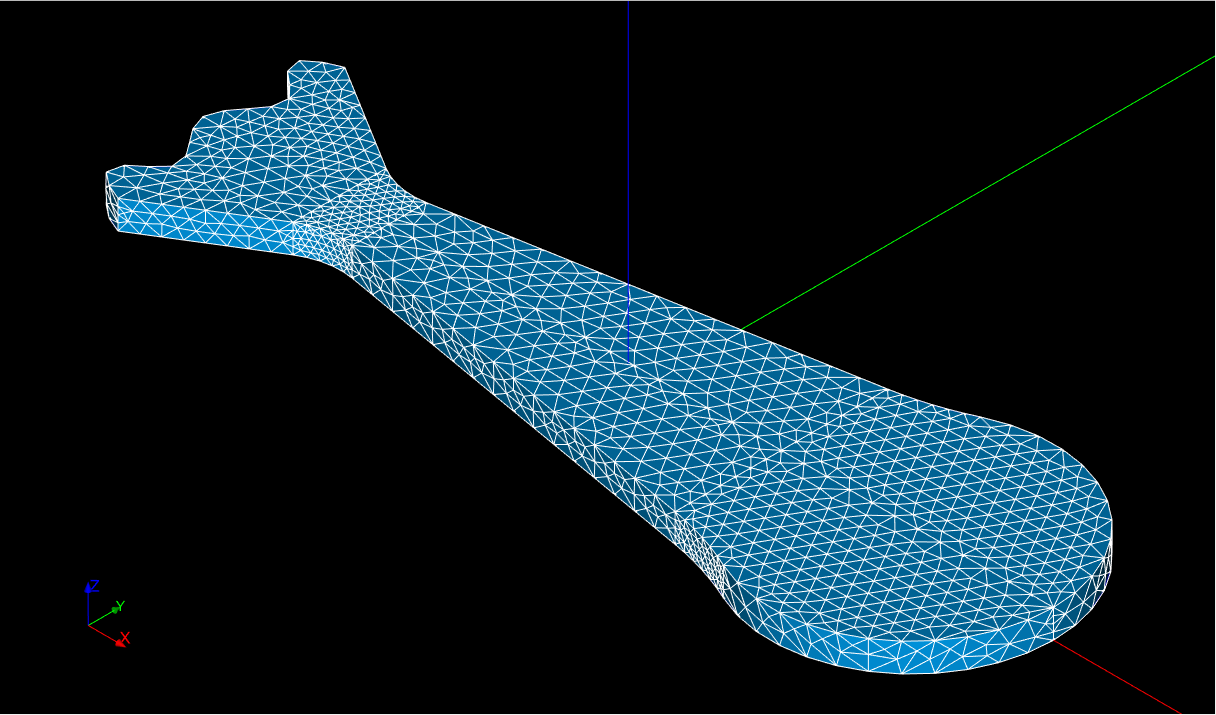

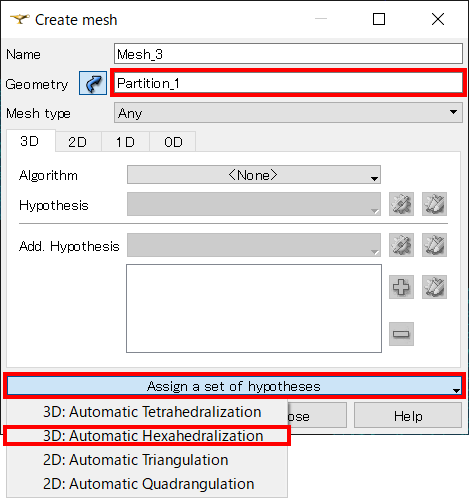

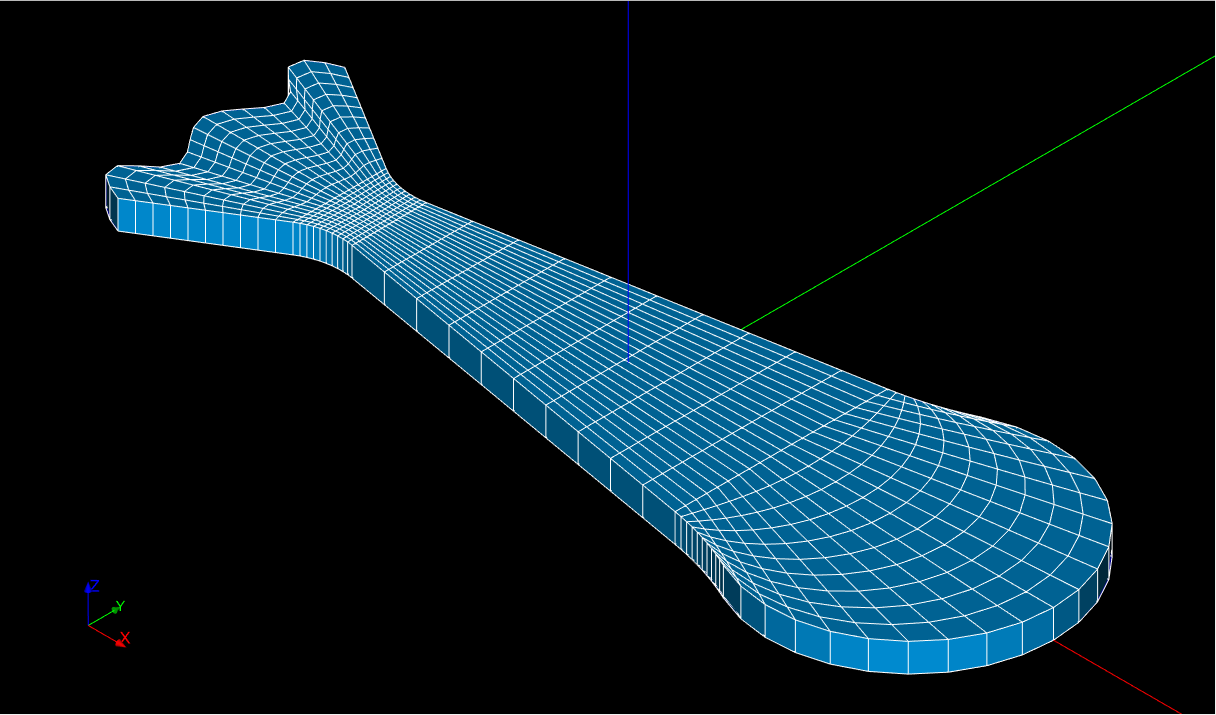

六面体メッシュの作成

「Partition_1」の六面体メッシュ作成:(メニューの「Mesh/Create Mesh」)

- ジオメトリ:Partition_1

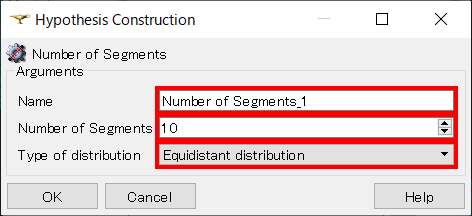

「Assign a set of hypotheses」>「3D:Automatic Hexahedralization(自動六面体化)」。

-

「Number of Segments」: 10

-

「Type of distribution」:Equidistant distribution

-

「Apply&Close」をクリックします。

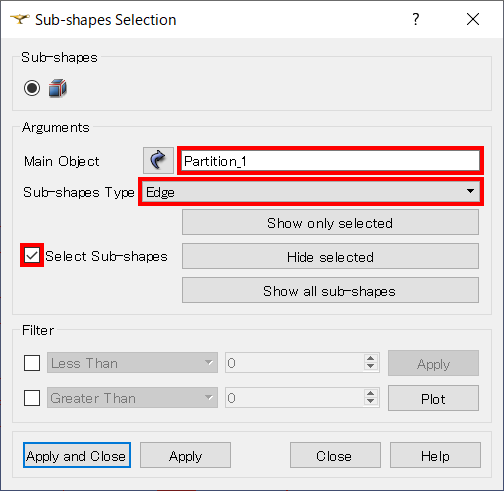

厚みのエッジを分解

Geomモジュールをアクティブにします。

厚みの1つのエッジを分解します。

「New Entity」>「Explode」>「Main Object」:「Partition_1」>「Shape Type:Edge」

「Select Subshape」チェックボックスを有効にして、ビューアーから「sub-shape」を選択します。

Meshモジュールに戻ります。

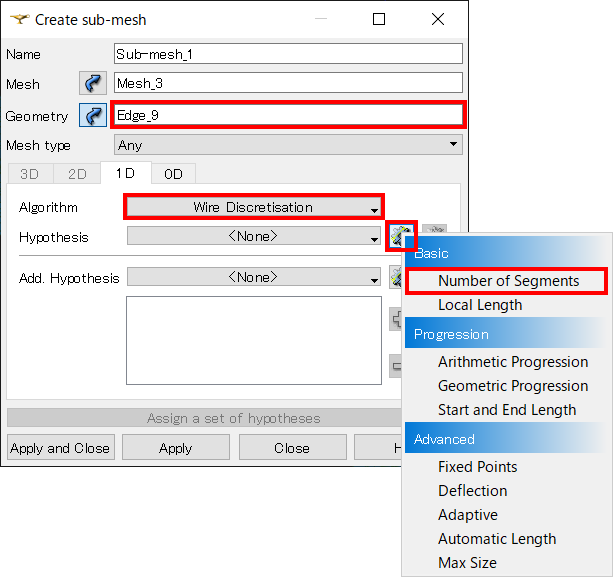

サブメッシュの作成

厚みのエッジ「Edge_9」のサブメッシュ作成:(メニューの「Mesh/Create Sub-Mesh」)

-

Mesh:Mesh_3

-

ジオメトリ:Edge_9

-

Algorithm: Wire Discretisation

-

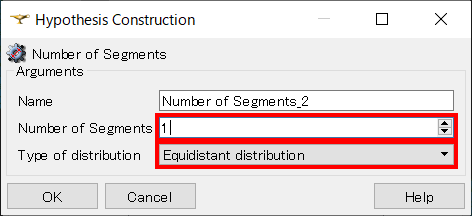

「Number of Segments」: 1

-

「Type of distribution」:Equidistant distribution

「Apply&Close」をクリックします。

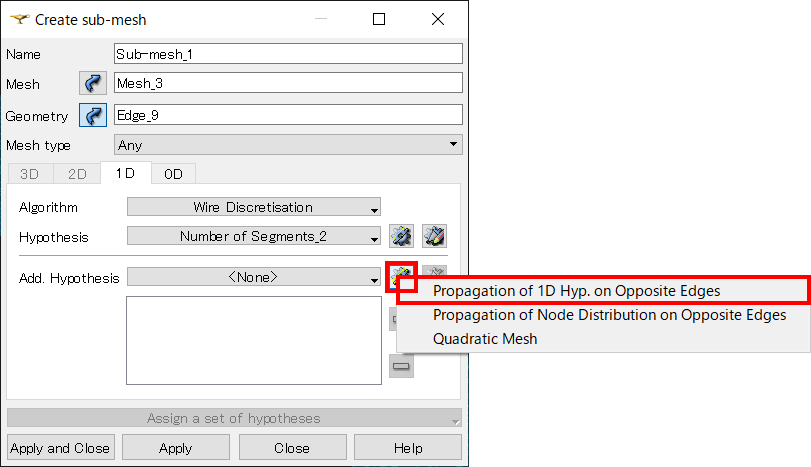

- 「Add. Hypothesis」に「Propagation of 1D Hyp. on Oppsite Edges」(反対側エッジへの伝搬)を追加

- 「Apply and Close」をクリックします。

「Compute」します。(「Mesh_3」を右クリック)

以上で終了です。