UML

UML は大別して「構造図」と「振舞図」の 2 種類から構成される。

構造図

クラス図

図の目的

- システムの静的な構造を表現する。

- システムを構成する概念を表現する。

- データと操作の情報を表現する。

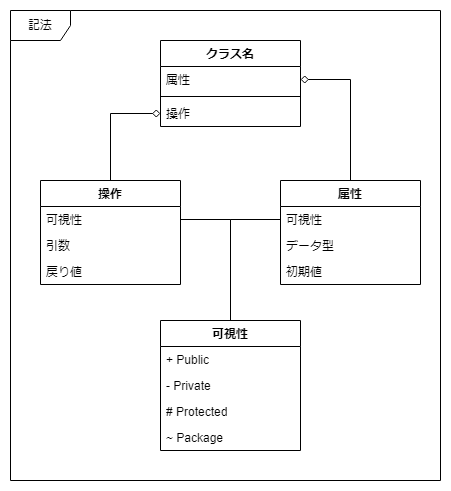

表記法

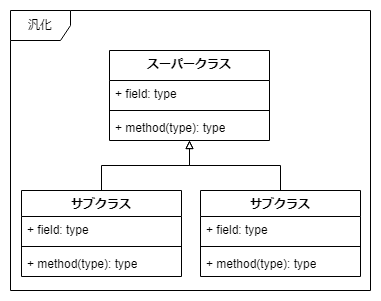

汎化

サブクラスがスーパークラスを基に具体化されたクラスである場合に使用する。

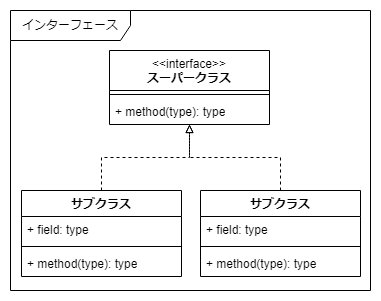

インターフェース

汎化の一種。

クラスが実現しなければならない操作のみが定義された

特別なクラスを「インターフェース」と呼ぶ。

操作の具体的な処理はサブクラスで記載する。

集約

クラス間に「全体 - 部分」の関係がある場合に使用する。

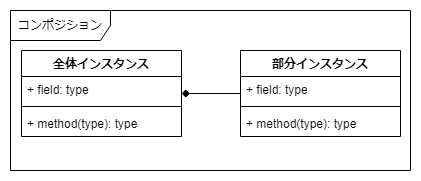

コンポジション

全体インスタンスが部分インスタンスを所有する場合に使用する。

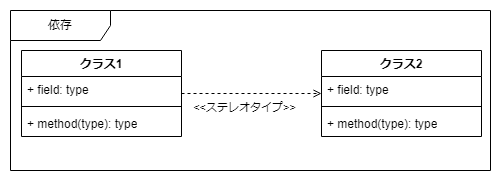

依存

オブジェクト図

図の目的

- 個々のオブジェクトが保持する属性と値を表現する。

- オブジェクト間の繋がりを表現する。

表記法

| 名称 | 役割 |

|---|---|

| オブジェクト | システム化の対象とするモノを表す。 |

| クラス | オブジェクトを抽象化した概念を表す。 |

| 属性 | オブジェクトが持つべきデータ(値)を表す。 |

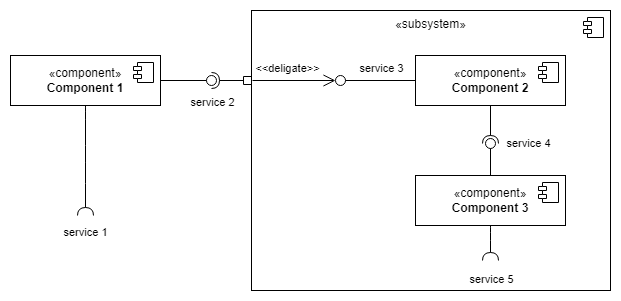

コンポーネント図

システム内で自立している1つ以上のインターフェイスを持つ集合体をコンポーネントと呼ぶ。

図の目的

- コンポーネント間の関係を明らかにする。

- システム全体を表現する。

表記法

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| サブシステム | コンポーネントの集合体 |

| コンポーネント | クラスの集合体 |

| 提供インターフェース | 自コンポーネントが外部コンポーネントに対して提供しているインターフェース |

| 要求インターフェース | 外部コンポーネントが自コンポーネントを利用する際に要求するインターフェース |

| ポート | インターフェースとコンポーネントの接点 |

| 委譲コネクタ | インターフェースの実現をサブシステム内部のコンポーネントやクラスへ委譲することを表す |

配置図

図の目的

- システムの物理的な構造を表現する。

- ハードウェア間の接続関係を明確にする。

- 実行環境の構成を表現する。

- ファイルや DB テーブルの配置を表現する。

表記法

パッケージ図

図の目的

- 複数のモデル要素をグルーピングして関係性を整理する。

表記法

振舞図

ユースケース図

図の目的

- システム化の対象とする機能を可視化する。

- 機能に関係する外部要素を可視化する。

- ユーザの視点からシステムの提供する機能を洗い出す。

表記法

| 名称 | 役割 |

|---|---|

| ユースケース | システム利用者に対して提供する機能・振舞を表す。 |

| アクター | システム利用者を表す。 |

| システム境界 | どこまでをシステム化の対象とするのかを表す。ユースケースはシステム境界の内側、アクターはシステム境界の外側に配置すること。 |

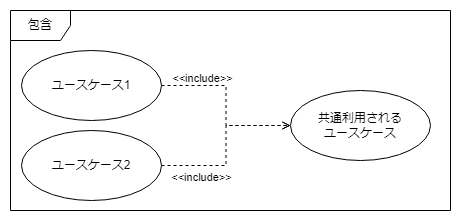

包含

複数のユースケースから共通利用されるユースケースを表す。

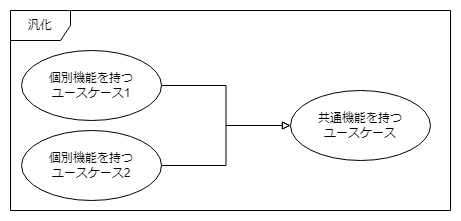

汎化

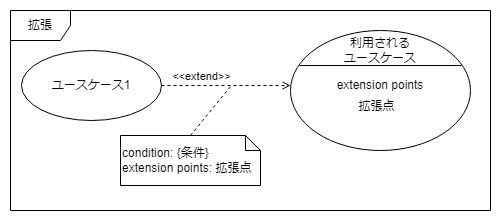

拡張

条件付きで他のユースケースを利用することを表す。

アクティビティ図

図の目的

- システムの処理の流れを表現する。

- システムのデータの流れを表現する。

表記法

| 名称 | 役割 |

|---|---|

| アクション | モデリングの対象とするものが行う処理を表す。 |

| デシジョンノード | 処理の分岐を表す。 |

| ガード | 処理が分岐する条件を表す。 |

| マージノード | 個々のフローが一つに合流することを表す。 |

ステートマシン図

図の目的

- オブジェクトの状態変化を表現する。

- 状態の遷移を表現する。

- 遷移を起こす契機を表現する。

- 遷移するか否かを決める判断条件を表現する。

表記法

| 名称 | 役割 |

|---|---|

| 状態 | オブジェクトの状態を表す。 |

| トリガー | 状態が遷移するきっかけとなる事象を表す。 |

| ガード | 状態を遷移させて良いと判断する条件を表す。 |

| エフェクト | 状態遷移する時に実行する処理を表す。 |

| entry | 状態遷移した直後に一度だけ実行される処理を表す。 |

| do | 当該状態にある間、継続して実行される処理を表す。 |

| exit | 状態遷移する直前に一度だけ実行される処理を表す。 |

シーケンス図

図の目的

- 処理の内容を時系列で表現する。

- ライフライン間でやり取りされるメッセージの順番や方向を表現する。

- ライフラインの生成や消滅のタイミングを表現する。

表記法

コミュニケーション図

図の目的

- ライフラインとライフラインの接続関係を表現する。

表記法

参考資料

| 著者 | 書名 | 出版社 | 出版年 |

|---|---|---|---|

| 竹政昭利・林田幸司・大西洋平・三村次朗・藤本陽啓・伊藤宏幸 | かんたん UML 入門 | 技術評論社 | 2017 |