フロー状態にはダークサイドが存在する

ソフトウェア開発の現場では、以下のような集中力を保つためのテクニックが盛んに議論されています。

- ポモドーロテクニック

- Slack通知をオフにする

- 会議を減らしたり、集約する

- マルチタスクや割り込みを減らす

反して、自分はこれらのテクニックが無くても、すぐに集中状態に入ることができます。

ただ、良くも悪くも集中状態が続くことにも罠があることに気が付きました。

それは「直線思考」や「トンネルビジョン」、「認知的トンネリング」と呼ばれる現象です。

直線思考とは、注意力が過度に焦点化され、認知的な視野が狭くなる現象です。

今回は直線思考へ立ち向かうために、自分が実践したテクニックを紹介します。

※この記事は以下のスライドを記事化したものです。

要点

- フロー状態になりやすい人は、直線思考に留意しましょう

- 直線思考に陥ると時間感覚と選択肢を失い、手戻りが大きくなります

- 意図的に割り込んだり、振り返りして自分の中の認知的多様性のバランスを保つことで、直線思考から脱することができました

直線思考の問題点

- 時間感覚の喪失

- 一つの解決策への固執

直線思考の問題点1:時間感覚の喪失

フロー状態となり、集中力が高くなった一方で、作業に没頭するあまりに時間感覚を失います。

これによって、以下のような症状が発生します。

- 食事や休憩、睡眠も忘れ、長期的にはパフォーマンスに影響が出る

- インシデント対応のような緊急かつ状況がすぐに変わる状況で、原因調査に集中するあまり「あの人何してるの?」という疑問を持たれ、組織の一部としてワークしない

- オンライン会議に遅刻する

時間感覚の喪失

集中しすぎることで、時間感覚が無くなります。結果、チームに迷惑をかけたり、自身の長期的なパフォーマンス発揮に影響が出てきます。

直線思考の問題点2:一つの解決策への固執

直線思考に陥ると、今取り組んでいる課題の解消、またはその解決方法に囚われ、自身の多角的な視点を失うことがあります。

以下がその事例です。

- 発生するエラーをひたすらデバッグして時間を費やしたが、ダメ元でチームメイトに相談すると一瞬で解決してしまう。

- 発生してる技術課題を解決するための完全な設計ができた。しかし、レビューの場で多くの欠点やより良い対案が出てくる。または、そもそも課題設定自体が間違っていた。

自分はテスト実装でよく直線思考に陥ります。どうしても期待通り動かないモックのデバッグや、超絶複雑なテストデータの準備に時間がかかってしまいます。

また、自分と同じ様に何かに没頭できる同僚の設計レビューでは上記のような場面に遭遇することがありました。

一つの解決策への固執

一つの解決策に時間を浪費したり、確証バイアスによる多角的視点を失うことで、手戻りが発生して、タイパが低い結果となります

直線思考に気づくためのテクニック

以下では、自分が実践している直線思考に気づき、軌道修正するためのテクニックを紹介します。

- 意図的な割り込み

- 振り返りの習慣化

- 物理的に視点を変える

テクニック1:意図的な割り込み

ポモドーロテクニックを集中状態を維持するものではなく、集中状態を切るテクニックとして利用する

- 25分で集中を強制的に断たれるので、最も直接的です

- chrome拡張「Focus To-Do: ポモドーロ技術 & タスク管理」がおすすめです

作業をカレンダーで管理し、カレンダー通知をONにする

- 事前にどれだけ作業をするか決めることになるため、事前の暗示と効率的な作業を計画せざるを得なくなります

- 通知に気づく工夫は別途必要です。MeetingBarの全画面通知は優秀でした。

実践した気づき

意図的な割り込み

これが最も即効性のあるテクニックでした。ただ、作業間の適切な休憩、視点を変えるような不連続性を作り出すことがより重要だと分かりました。

テクニック2:振り返りの習慣化

日報フォーマットを変えて、現状理解と軌道修正を促す

日報は多くの組織で実践されていますが、以下の質問を加えてみると、後から直線思考に気づきやすくなりました。

- どこに最も時間を費やしたか

- 次はどの方向性でアクションするのか

よくある日報フォーマットの「分かったこと」という見出しでは、直線思考には気付けなかったです。

例えば、テスト実装を頑張った場合、「ooをテストするために、xxというライブラリの@@というモック手法を使えばテストできる」という気付きを得たとしても、そもそもそれってテストする価値あるのか、技術的負債にならないか、とか多角的な振り返り視点出てきません。

この場合、何とかそのモックでテストをパスさせることに固執するのではなく、根本的な課題や周辺に目を配らせて「そもそも今はooという制約があるので、テストしにくい構造であることが分かった」や「既存のテスト実装では、内部実装に依存したセットアップまたはモックが多用されていることが分かった」という別の角度から振り返れるとレバレッジが効くと思います。

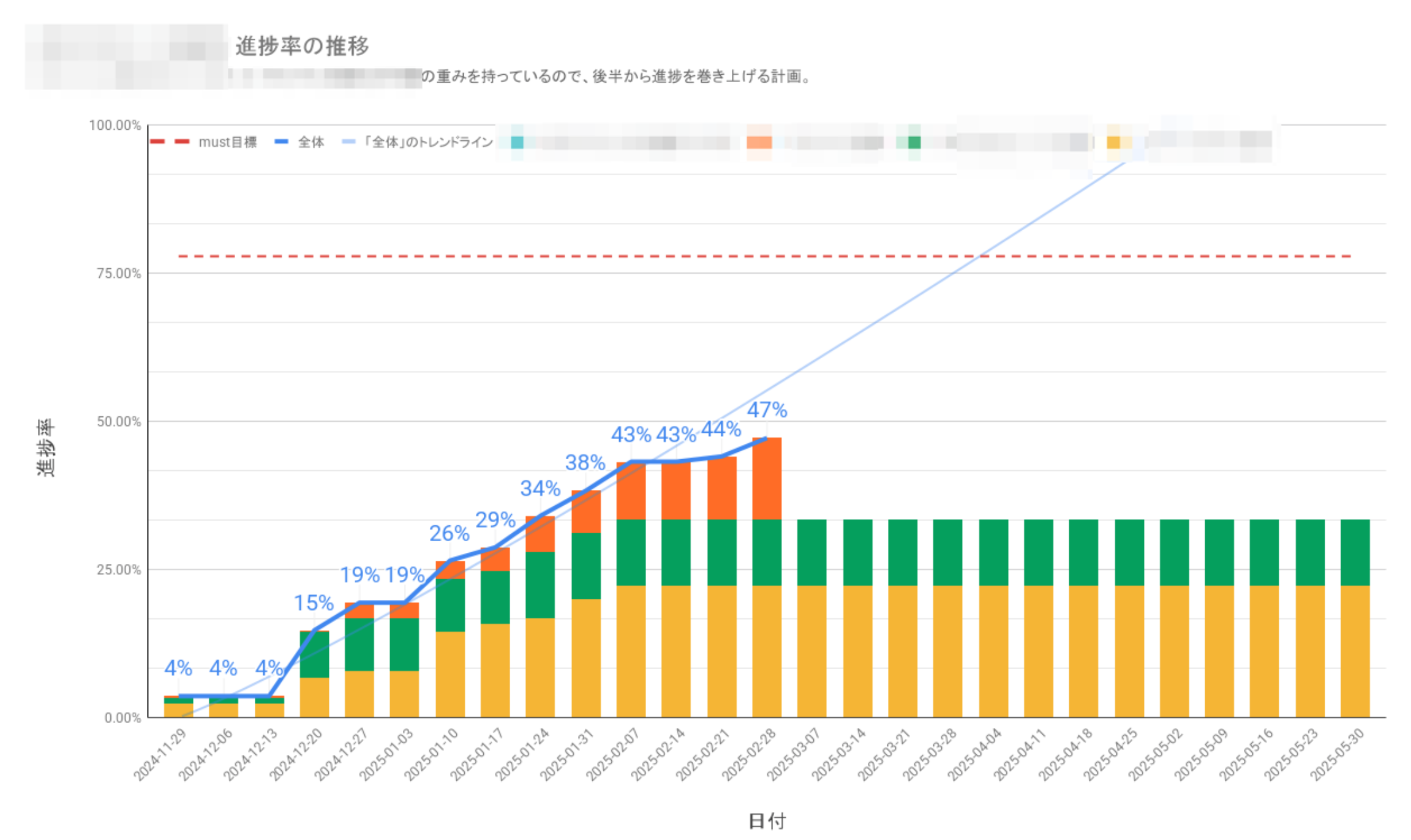

週次報告で進捗を可視化する

進捗を可視化することで、直線思考の存在による悪影響に気付く機会を作ります。

日次の振り返りは日報で、月次の振り返りは軌道修正が遅すぎるし、情報が無くなっている場合があります。

週次はその中間でちょうどいいです。

例えば、以下は私のプロジェクトで作成した進捗率の推移のグラフです。

ある時点で進捗率がトレンドグラフを下回って進捗が停滞していることが客観的に分かります。

遅れの原因を振り返る際に、自身の作業ログ・日報と照らして、直線思考に陥ってなかったのか?というところまで踏み込めます。

これは直線思考に限った話ではありませんが、可視化もしくはKPIスコアボードを常に用意しておくと、重点的に振り変えった方がいい期間を絞ることができるのおすすめです。

実践した気づき

振り返りの習慣化

その瞬間では気付けない直線思考も、ズームアウトと可視化によって軌道修正の機会を得ることができました。

テクニック3:物理的に視点を変える

トイレは我慢しない

当たり前ですが、席を離れる機会になります。

これは自分によくあることなのですが、全く解決しない課題に直前まで向き合っていた後、トイレで「あれ?もしかして...」という気付きをよく得ます。

可能ならばスマホも持たない方がいいです。

30分睡眠して積極的に休養する

休憩時間はちゃんと休憩しましょう。そしてデスクからは離れます。

デフォルトモードネットワークの活性化

散歩、入浴で意識的には何も考えない状態を作ります。

デフォルトモードネットワークがうまく活性化してくれれば、フロー状態や直線思考で向き合ったことで得た知見を整理、結合しておきます。

これによって、ふとした時に「ooはxxすれば解決するんじゃないか!?」、「そもそもooなんてしてないで、xxに取り掛かったほうがいいかも!」という気付きを得て、集中で得た知識と景色から対価を得るようにしておきます。

物理本を読む

PCから目を背けることが重要です。例えば、電子化されてない雑誌や積読している物理本の1セクションだけ読むのが手を付けやすいです。

実践した気づき

物理的に視点を変える

デスクに向き合ったままでは、作業を中断できても無意識に思考が続いていました。集中状態から得られるものは大きいので、その効果をしっかりと回収した方がいいです。それによって、集中しやすいという自分の強みを活かせることに気づきました。

まとめ

自分のように何もせず集中状態に入れる人や、テクニックを使って集中力を高めた場合には、その副作用として直線思考に陥るリスクがあります。

直線思考は、時間感覚の喪失や一つの解決策に固執してしまい、自分の中の多角的視点を失う傾向があり、作業の手戻りが発生しやすくなります。

それだけではなく、インシデント対応のような即時性や綿密なコミュニケーションが必要な場面で、組織の一員として機能しなくなるリスクもあります。

この直線思考から脱するために、私は意図的な割り込みや定期的な振り返り、物理的に視点を変える方法を実践しました。

いずれも効果を感じた一方で、複数の方法を組み合わせることも重要だと気づきました。

これら方法を組み合わせ、自分の中の認知的多様性のバランスを保つことで、直線思考から脱することができたので、これからも継続していきたいと思います。