はじめに

今回は、Dify v0.15.0で実装された親子検索機能という手法を使用したアプリケーションを実装してみました。

●Difyについて

Difyは独自のアプリケーションを作成できる、生成型AIツールの開発プラットフォームです。

●親子検索機能について

・従来のRAG手法の課題

従来のRAG手法では、「コンテキスト」と「精度」の両立が難しいという課題がありました。

コンテキストを重視して情報を大きく分割すると、広い文脈が保たれる一方で、質問と直接関係のない情報まで含まれてしまい、回答の精度が下がる可能性があります。

反対に、精度を重視して情報を細かく分割すると、質問に直接関係する部分だけを抽出でき、回答の精度は向上します。しかし、文脈が失われてしまい、回答を理解するために必要な情報が不足する可能性もあります。

・親子検索機能について

この課題を克服するために、親子検索機能という機能が導入されました。

親子検索機能では、「子チャンク」と「親チャンク」 の2段階の検索システムを使用します。

「子チャンク」:ドキュメントの情報を、焦点を絞り小さく分割したもの

→情報を小さく分割することで、ユーザーのクエリにマッチングする際の精度が高まり、正確で関連性の高い初期取得が可能になります。

「親チャンク」:子チャンクを含む、段落やセクション、またはドキュメント全体などの、より大きく包括的な情報

→LLMにコンテキストを提供することで、重要な詳細の見落としを防ぎます。

親子検索機能では、ユーザーのクエリ(質問)に対して、関連する子チャンクを検索し、検索された子チャンクを含む親チャンクを特定し、回答を生成します。

この親子検索機能を使うことで、AIがより文脈に即した精度の高い回答を提供できるようになりました。

●参考

導入

1.親子検索ver

2.汎用検索ver(従来のRAG手法)

の2つに分けてアプリケーションを作成しました。

どちらも「チャットボット」のChatflow機能で作成しています。

また、使用するナレッジについてですが、

今回ナレッジとして、以下の論文を使用しています。

論文のテキストをマークダウンに変換し、生成AIに見出しのみ修正してもらいました。

## 熊本市が推進する SCB を用いた若者のグローバル人材育成の取り組みとその評価に関する一考察

### 1. はじめに

現在、我が国は少子化に起因する人口減少と失われた30年と呼ばれる長期の経済停滞というふたつの大きな困難に直面している。まず人口面においては、働き手世代と呼ばれる生産年齢人口が、ピークであった2000年代の約7割まで減少している。さらに2060年代には約5割にまで減少すると言われている。この2060年代は画期をなす年代であり、総人口も約9千万人と1億人を割り込むことが見込まれている。

さらに、経済面においては、国際競争力の低下が指摘されており、1980年代から2010年代まで米国に次ぐ2位の地位を誇った我が国の世界GDPランキングは、2050年には中米印尼独に次ぐ6位に、また2075年には12位に低下することが予想されている。このような難局を乗り越えるためには、最も重要な国の財産である人材、とりわけ次世代を担う若者を、国際的な競争と世界との共生を進める能力に加えて、新しい価値を創造する能力を併せ持つグローバル人材として育成することが急務である。この若者のグローバル人材育成の機運は2010年代に急速に高まり、2011年に文部科学省が「産学官によるグローバル人材の育成のための戦略」を策定するなど、文部科学省や内閣府を中心にさまざまな国家プロジェクトが推進され現代に至っている。

一方で、地方に目を向けると、大都市に比べて人材、資本、技術といった資源に制約されながらも、人や企業、モノ、施設といった多様な地域資源を科学的につなげることで若者のグローバル人材育成を進めている事例が確認できる。本論では、そのなかでもユニークな取り組みをおこなっている熊本市の事例について取り上げ、その取り組みの多様性や持続性を高めるために用いられている、多様な地域資源のつながりからグローバル人材やイノベーション人材を育成するための理論である地域コミュニティブランド(Social Community Brand: SCB)に着目する。そのうえで、なぜSCBを用いるのか、どのように人材育成に活用しているのか、また活用によってどのような効果を上げているかについて考察したい。本論では、まず2節において若者のグローバル人材育成について俯瞰的に捉え論じる。次に3節において、熊本市におけるSCBを用いた若者のグローバル人材育成施策の詳細とその評価について述べる。次に4節において3節で取り上げた施策を持続的に運営するために熊本市が構築したプラットフォームの詳細について述べるとともに、プラットフォームの効率性について定性評価をおこなった結果について述べる。最後に5節において総括する。

### 2. 若者のグローバル人材育成施策の動向

本節では、近年の若者のグローバル人材育成に関する施策の動向について概説する。2011年に産学連携によるグローバル人材育成推進会議が文部科学省に対して「産学官によるグローバル人材の育成のための戦略」を策定し報告した。この報告では、グローバル人材とは「世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティを持ちながら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代までも視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間」と定義されている。ここで示された、グローバル人材とは、単に外国語を話し諸外国の人々とコミュニケーションを取る能力を有するだけでなく、競争と共生を通して、これまでにない新しい価値の創造、すなわちイノベーションを創発する能力を備えた人材を指していることに注意を要する。

このような人材を育てるための具体的な手法のひとつとして、内閣府は留学やホームステイなど国内外の若者の招へい・派遣等を通じた国際交流の機会を提供する施策を推進している。この国内外の若者の国際交流施策は、日本をリードする人材の育成や国境を越えた幅広い人的ネットワークの形成、国際社会でのプレゼン向上、相互理解と友好親善、国際的に開かれた活力ある社会の実現という目的の達成のために重要であることから、特に、内閣総理大臣を議長とする教育未来創造会議が、「高校段階から大学院段階までを通じて、より質の高い学びのため日本人の若者を派遣するにあたって、国や地方公共団体、大学、産業界等が一体となって推進すること」を提案している。この提案を受けて、国や地方において、産官学一体での若者のグローバル人材育成が推進されているなか、特に注目を集めている地方都市のひとつに熊本市がある。熊本市は熊本市国際戦略を策定し、そのなかで基本施策5「グローバルな人材の育成と集積・活用」の章を設け、「国内外でグローバルな取組を展開するために最も必要な資源は人」であると述べ、国を超えてビジネス分野の人やモノの交流を増やすことで未来の地域社会を担う若者のグローバル人材育成を地域の産官学の主体が連携することによって推進すると述べている。その理念を体現するために実施されている「熊本市・ハイデルベルク市青少年交流事業」は、1992年の友好都市盟約締結以来継続されている、両市の若者が隔年で相手国を訪問しホームステイをおこなう相互交流事業である。事業を所管する熊本市教育委員会が作成した報告書には、交流を通じて、両市青少年交流団員をイノベーション創発人材として育成するという事業目的とともに、地域における産官学の連携により事業を展開するという方針が明記されており、年にわたって独自に若者のグローバル人材育成を推進していることが確認できる。以下、この特徴的な「熊本市・ハイデルベルク市青少年交流事業」におけるSCBを用いた人材育成手法と熊本市青少年交流事業を持続化するために構築された産官学連携によるプラットフォームについて詳述する。

### 3. SCB を用いた人材育成

SCBとは、2011年に星合隆成博士によって提唱された、地域に既に存在するさまざまな地域資源をピアと呼ばれる自律分散協調の最小単位に仮想化し、ピア同士によるつながりから地域課題を解決する活動を生み出すこと、またその活動を支援するプラットフォームを構築するための理論である。

#### 3.1 SCB 理論導入のメリット

つながりを科学的に理論化したSCBを若者のグローバル人材育成手法に用いるメリットには以下の3つがある。

(1)誤ったつながり方を防止

(2)つながりのコストを低下

(3)多様なつながりからイノベーションを創発

まず、(1)誤ったつながり方を防止する仕組みについて解説する。若者のグローバル人材育成に向けて日本人と外国人が対面やオンラインでコミュニケーションを図る国際交流プログラムを例として説明する。SCBでは人やモノなどの地域資源を自律分散協調の最小単位であるピアとして仮想化(カプセル化)し、何によってつながりたいのかを示す(インタフェースを公開する)ことで有機的なつながりを構築する。この仮想化によって、国際交流プログラムに参加する目的が外国語の習得である若者は、外国語習得というインタフェースを公開し、同じインタフェースを公開する若者とつながる。つまり、外国語習得という共通のインタフェースを持つ若者同士がつながる。仮想化を行わずインタフェースを公開しない場合や、異なるインタフェースを公開している場合はつながらない。問題は、仮想化しながらも誤ったインタフェースを公開した場合である。この場合、一見つながってコミュニケーションがおこなわれているようだが、誤解が生じ、コミュニケーションがうまくできなかったり、コミュニケーションが取れても不毛な議論に終始し時間を浪費したりする。例えば、中国語を修得したい日本人と、日本食に興味がありながら誤って日本語習得という手段をインタフェースとして公開してしまった中国人がいた場合である。SCBを用いて国際交流プログラムに参加する若者が自身を正しく仮想化し、目的や興味・関心をインタフェースとして公開することで、誤ったつながり方を防止することが可能となる。

次に、(2)のつながりのコストを低下させるメリットについては、高校単位での国際交流プログラム約50例を用いて解説する。例示されている国際交流プログラムは、高校そのものや教師のほか、行政が主催者となり日本人と外国人の高校生らを仲介することで実現されているものがほとんどである。そのため、限られた授業時数や国際交流プログラム運営の負担など主催者側に要因が認められる制約により、大半の事例で開催回数が年に数回にとどまっている。一般的に、異なる言語による異文化理解を通じて新たな価値を創造する能力を醸成するには時間を要することから、いかに国際交流プログラムを運営するコストを下げ、交流の機会を増やすかは重要である。

SCBではつながりをインタフェースとして公開する際に約束事(ルール)を示し、どのような人々(この例では高校生ら)がいつ、どのような方法で参加できるのか、約束事を破った場合どのように排除されるのかを公開することを提唱している。これによって、本来の主催者である高校、教師らは約束事の策定や約束事への違反者の裁定のみに関与し、国際交流プログラムの運営には関与せず、高校生ら参加者自身に任せることでつながりのコストを下げ、交流の機会の確保に結びつけることができる。

最後に、(3)の多様なつながりからイノベーションを創発する仕組みについて図を用いて解説する。図ではSCBによって定義されているつながりの分類とつながりの寿命が示されている。機能のつながりの寿命が最も短く、次いでモノ、活動と続き、概念・理念のつながりの寿命が最も長いことが示されている。同時に、ひとつの概念・理念の下に複数の活動やモノ、機能が配置されていることが示されている。これは、地域における若者のグローバル人材育成という寿命の長い「概念・理念」の下に、複数の国際交流プログラムという「活動」、さらに多くの人や企業、資本、施設、アイデア、イベントといった「モノ」が集まって、技術や労力、広報といった「機能」を提供しあうことを示している。つまり、さまざまな地域資源同士が持続的につながることで、若者のグローバル人材育成に有効である多様な活動やモノ、機能のつながりによるイノベーション創発が可能となることを示している。

### 3.3 熊本市の実験

熊本市(2022)は、熊本市青少年交流事業において特に(1)と(3)に関する実験を行い、その結果を報告している。この実験は、主催する国際交流プログラムにおいて、若者が自ら選んだふりかけや湯たんぽなどの商品をピアとして仮想化し、概念・理念、活動、モノ、機能というインタフェースを公開することで、多様なピアとのつながりを生み出し、これまでにない新たな商品やサービスのアイデアをドイツ人の若者とともに検討するものである。報告では、新型コロナウィルス感染者の急増によりドイツでの検討会が中止され、ドイツの若者とのアイデアの紹介や議論は不十分であったものの、SCBを用いて商品のインタフェースを分類し正しく理解した上で公開することにより、多様な考え方や背景、興味や関心、技術を持つ若者同士が同じインタフェースでつながり、イノベーション創発のアイデアについて活発な議論を行うことができたことから、グローバル人材育成に有効であったと結論づけている。

### 3.4 追加実験とその考察

この報告を受けて、我々は2023年8月5日に崇城大学IoT・AIセンターにおいて2023年度の熊本市青少年交流事業の国際交流プログラムに参加したドイツ人14名と日本人の若者8名(いずれも15歳から17歳)を対象に追加的な実験を行い、ドイツ人5名、日本人名からの意見陳述やアンケートによる回答を得た。具体的には日本の伝統的な食材であるふりかけを題材にイノベーション(新結合)のアイデア創出に関する次の3つの実験(演習)を行った。

(ア)ふりかけの機能を説明した後にアイデアを質問い(イ)概念・理念を説明した後にアイデアを質問(ウ)イノベーションのアイデア創出に関する理解度を問うアンケートの実施。

まず(ア)の実験では、参加者に図4を示し、ご飯に味をつける、ご飯をおいしくするというふりかけの機能について説明した後に、新たな商品やサービスなど、新たな価値を創出するイノベーションのアイデアについて発表を求めた。その結果、パンに塗る新たな味や食感のペーストの開発や、パスタにトッピングするフレークの開発といったアイデアが発表された。

次に(イ)の実験では、図5を参加者に示し、ふりかけが発祥した時代背景や社会情勢を説明するとともに、当時、多くの子供たちが抱えていた栄養失調を解消するという発明者の理念を説明したのちに、新たな商品やサービスなどイノベーションのアイデアについて発表を求めた。その結果、日本の若者からのどや食道に障がいを持ち嚥下に困難を抱える高齢者や障がい者のためにソフトタイプのふりかけを開発するというアイデアが発表された。また、ドイツの若者からふりかけのパッケージがゴミとなることから着想した家庭同士がつながることで行政に頼らないゴミ収集のネットワークを構築するアイデアが示された。いずれのアイデアもふりかけを単なる食材ではなく、障がい者やゴミの問題に関連させる思考に発展させたことが確認できた。SCBを用いた概念・理念をつながりのインタフェースとして公開することが、若者のイノベーションのアイデア創出に有効に働いた可能性が示された。

最後に(ウ)について、イノベーションのアイデア創出には、機能のみならず概念・理念に着目することが有効であることの理解度アンケートをGoogleフォームにより実施した。内容は「ふりかけの演習を通して、商品の魅力だけでなく、商品を生み出す理念やストーリーに着目することでイノベーションのアイデアが生まれることを理解できたか?」という設問に対して、「理解し完全に同意する」「理解し同意する」「理解できたが同意できない」「理解できない」という4つの選択肢からひとつを選択する形式とした。その結果、回答者の全数に当たる24人から「理解し完全に同意する(13)」または「理解し同意する(11)」という回答を得た。実験を通して、商品やサービスの機能のみではなく、概念や理念をインタフェースとして公開することが、国や言語を超えた若者のイノベーションのアイデア創出に一定程度有効であることが明らかとなった。

## 4.SCBを用いたプラットフォーム構築

本節では、近年、国を中心に盛んに構築されている若者のグローバル人材育成プラットフォームについて解説するとともに、前節で述べた熊本市青少年交流事業を持続的に運営するために熊本市がSCBを用いて構築したプラットフォームの効率性に関する定性評価の結果について述べる。

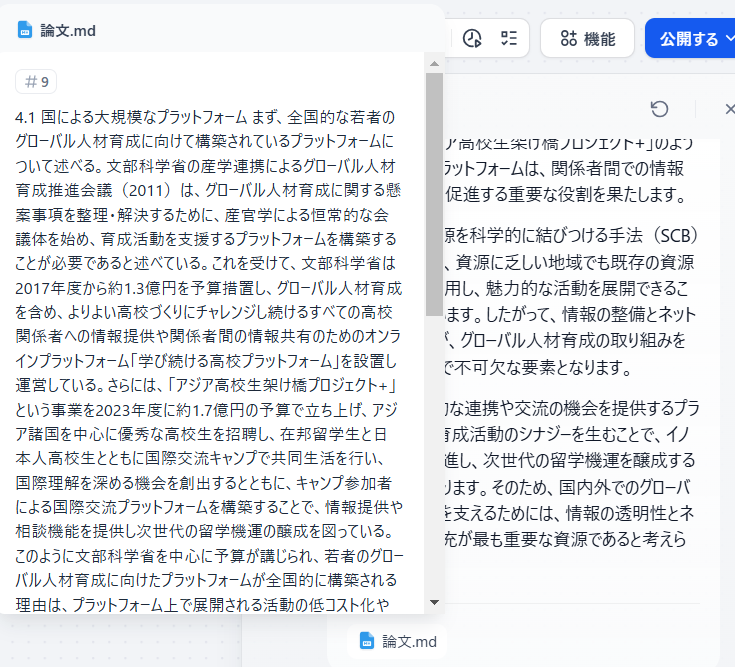

### 4.1 国による大規模なプラットフォーム

まず、全国的な若者のグローバル人材育成に向けて構築されているプラットフォームについて述べる。文部科学省の産学連携によるグローバル人材育成推進会議(2011)は、グローバル人材育成に関する懸案事項を整理・解決するために、産官学による恒常的な会議体を始め、育成活動を支援するプラットフォームを構築することが必要であると述べている。これを受けて、文部科学省は2017年度から約1.3億円を予算措置し、グローバル人材育成を含め、よりよい高校づくりにチャレンジし続けるすべての高校関係者への情報提供や関係者間の情報共有のためのオンラインプラットフォーム「学び続ける高校プラットフォーム」を設置し運営している。さらには、「アジア高校生架け橋プロジェクト+」という事業を2023年度に約1.7億円の予算で立ち上げ、アジア諸国を中心に優秀な高校生を招聘し、在邦留学生と日本人高校生とともに国際交流キャンプで共同生活を行い、国際理解を深める機会を創出するとともに、キャンプ参加者による国際交流プラットフォームを構築することで、情報提供や相談機能を提供し次世代の留学機運の醸成を図っている。

このように文部科学省を中心に予算が講じられ、若者のグローバル人材育成に向けたプラットフォームが全国的に構築される理由は、プラットフォーム上で展開される活動の低コスト化や活動から生まれるノウハウを共有できるほか、特に活動同士がつながることでシナジー効果が生まれ、イノベーション創発に結び付く可能性が高いからである。

### 4.2 熊本市のプラットフォーム

一方で、国と比べて財政力に劣る地方においては、低コストで持続可能なプラットフォームを構築し運営していく必要がある。そのため、熊本市はSCBを用いて多様な地域資源の自律的な集結・連携による若者のグローバル人材育成プラットフォームをおよそ100分の1という低コストで構築・運営している。以下、熊本市青少年交流事業を通じて構築されたプラットフォーム(以下、「熊本市PF」という。)についてSCBを用いて分析し、熊本市PFの構造とプラットフォーム上の活動に対する支援機能について評価を行う。

まず、熊本市PFの構造について、熊本市(2023)は、プラットフォーム上で展開される4つの活動を仮想化し、グローバル人材育成という理念をインタフェースとして公開することで、理念に共感し自律的に資源を持ち寄って参加する産官学の主体とともに熊本市PFを構築していることを報告している。以下、4つの活動について示す。

1. **SDGs実現に向けた脱プラスチック社会の実現のアイデアを若者が検討し発表する活動「サステナビリティ・フェスティバル」**

2. **若者によるICT技術を活用したダンス動画の制作を通した新しい国際交流手法を開発する活動「ダンス・ダンス・イノベーション」**

3. **若者のグローバル人材育成や地域教育の重要性を、動画を用いて啓発する活動「Kumamoto Education Week」**

4. **友好都市の盟約締結30周年を記念し、さらなる都市間交流の発展を目的とする活動「熊本・ハイデルベルク30周年記念シンポジウム~フェアトレードシティとして実践するSDGs~」**

上記の4つの活動において、概念・理念のつながりとして公開されたインタフェースについて解説する。

まず、(1)のサステナビリティ・フェスティバルでは、「SDGs達成による持続可能な地域社会の構築を通じたグローバル人材育成」という理念をインタフェースとして公開したことにより、ハイデルベルク市青少年問題連絡協議会とともに活動するドイツの環境活動の専門家が活動に参加することで若者との貴重な意見交換の場が実現した。

次に、(2)のダンス・ダンス・イノベーションでは、「ICT技術を活用したイノベーティブな国際交流手法の可能性の模索を通じたグローバル人材育成」という理念を公開したことで、必由館高校ダンスサークルが出演し、崇城大学IoT・AIセンターが提供するメタ空間スタジオにおいて撮影したICTとダンスの融合による動画を、ハイデルベルク市青少年問題連絡協議会の会員やハイデルベルク市民に披露し、熊本地震時の支援に対してハイデルベルク市民に感謝の意を伝えることができた。

さらに、(3)のKumamoto Education Weekでは「グローバル人材育成の意義を普及・啓発」という理念を公開したことで、人材育成に熱心な蔦屋書店熊本三年坂が提供した地下スペースを撮影スタジオとして使用し、若者のボランティア団体F.I.Y.メンバーが出演する動画を制作し、熊本市教育委員会が主催する同名のイベントを通じて全国に発信した。

最後に、(4)の熊本・ハイデルベルク30周年記念シンポジウムでは「SDGs達成に向けた友好都市間交流を通じたグローバル人材育成」という理念を公開したことで、ハイデルベルク市並びに熊本市の両市長と若者が直接面会してSDGs実践活動について意見交換するとともに、両市長が若者に対して激励を行った。このように4つの活動について、それぞれの理念をインタフェースとして公開したことによって、ハイデルベルク市青少年問題連絡協議会、熊本日独協会といった国際交流団体や、必由館高校、崇城大学IoT・AIセンターといった教育機関のほか、崇城大学SCB放送局というメディア団体やF.I.Y.という若者のボランティア団体、そして蔦屋書店熊本三年坂、SCBラボという企業や研究機関に加えて、Spoontainableという在ハイデルベルク市のスタートアップ企業といった多様な主体が熊本市PFに自律的に参加した。ここで、4つの活動を通じて熊本市PFに参加した多様な主体の名称と、参加主体が持ち寄った資源、並びに資源を元にPFから活動に対して提供可能となった支援機能を示す。

### 4.3 評価手法について

本項では、熊本市PFについて効率性の観点で定性的な評価を行うための評価手法として、Naito(2022)のルール化、集積化、サーバント、同時参加連結法というSCBを用いたプラットフォーム運営の効率化に寄与する4つの手法を用いる。

ルール化とは、理論という高い新規性によって注目を集められる活動を生み出すために適用すべきでありながら、一般に理解されがたい概念をルールという比較的理解されやすい形に変換して参加者に示すことで活動を円滑に進めることを示す手法である。ルール化の効果として、活動(プラットフォーム)参加者の運営方針の理解や、共通言語を用いることによる活動者同士の相互理解が進むことで活動の質が向上する。

次に、同時参加連結法とは、人や組織などの地域資源をピアとして仮想化し、ピアが複数の活動やプラットフォームに同時に参加することで多様な活動を連携させる手法である。これにより新たに人員を追加することや、組織を新設するコストが不要となり、活動同士の連携によるシナジー効果を生み、イノベーション創発の可能性を向上させる。

集積化とは、プラットフォーム上で展開される個々の活動に必要となるメンバー管理や広報、施設といった資源をプラットフォームに集積させる(集約する)ことで、個々の活動での資源を保有する負担を軽減させ、活動全体の効率性を向上させる手法である。

最後に、サーバントとは、プラットフォーム上で展開する活動が保有する固有の資源を積極的にプラットフォームに導入し、プラットフォーム上の他の活動に活用する手法である。一時的に必要になる施設や人材といったリソースを他の活動から借用することによって全体の効率性が向上する。

これらの4つの手法が活動に導入されることにより、結果的にプラットフォームの運営負担が軽減され、活動全体が効率化や持続化に導かれることが示される。

### 4.4 熊本市PFの分析

ここで熊本市PFについて4つの手法に着目した調査を行い分析する。これまで述べたように、熊本市PFにおいては、国に比して約100分の1のコストで、活動支援機能が備わることで、4つの活動を1年間で実施したというパフォーマンスが示されている。分析の結果、4つの手法が活動に導入されていれば、SCBを用いて構築された熊本市PFはプラットフォームの運営負担の軽減が果たされることで、グローバル人材育成に向けた効率的なプラットフォームの運営がおこなわれており、その結果、前述のパフォーマンスを導き出したと言える。

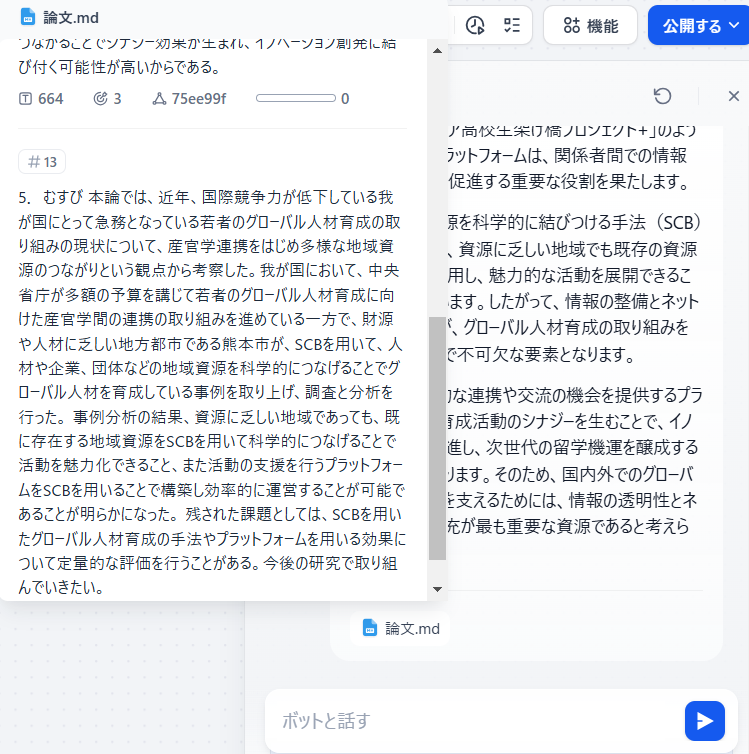

### 5.むすび

本論では、近年、国際競争力が低下している我が国にとって急務となっている若者のグローバル人材育成の取り組みの現状について、産官学連携をはじめ多様な地域資源のつながりという観点から考察した。我が国において、中央省庁が多額の予算を講じて若者のグローバル人材育成に向けた産官学間の連携の取り組みを進めている一方で、財源や人材に乏しい地方都市である熊本市が、SCBを用いて、人材や企業、団体などの地域資源を科学的につなげることでグローバル人材を育成している事例を取り上げ、調査と分析を行った。

事例分析の結果、資源に乏しい地域であっても、既に存在する地域資源をSCBを用いて科学的につなげることで活動を魅力化できること、また活動の支援を行うプラットフォームをSCBを用いることで構築し効率的に運営することが可能であることが明らかになった。

残された課題としては、SCBを用いたグローバル人材育成の手法やプラットフォームを用いる効果について定量的な評価を行うことがある。今後の研究で取り組んでいきたい。

## 謝辞

本論文の査読をしていただくと共に、貴重なコメントを下さった熊本学園大学社会福祉学部の吉津晶子教授に感謝いたします。また、熊本市青少年交流事業を担当され、本研究について有益な助言をくださった熊本市教育委員会の小原恵二様と江良友一様にも感謝いたします。

## 参考文献

1) 内閣府,選択する未来―人口推計から見えてくる未来像―「選択する未来」委員会報告 解説・資料集―,2015.

2) ゴールドマン・サックス,グローバル・ペーパー,2022.

3) 吉田文,「グローバル人材の育成」と日本の大学教育―議論のローカリズムをめぐって―,教育学研究,vol. 81,no. 2,pp. 164 - 175,2014.

4) 文部科学省,産学連携によるグローバル人材育成推進会議,産学官によるグローバル人材の育成のための戦略,2011.

5) 星合隆成,つながりを科学する 地域コミュニティブランド,木楽舎,2018.

6) 内閣府,子ども・若者育成支援推進本部,子供・若者育成支援推進大綱~全ての子供・若者が自らの居場所を得て,成長・活躍できる社会を目指して~,2021.

7) 教育未来創造会議,未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ(第二次提言),2023.

8) 熊本市,熊本市国際戦略~「世界に認められる『上質な生活都市』」を目指して~,2018.

9) 熊本市教育委員会,令和3年度(2021年度)熊本市・ハイデルベルク市青少年交流事業オンライン交流の記録(活動報告書),2022.

10) 文部科学省,高等学校等におけるオンライン国際交流の事例~その他様々な国際交流の事例,2021.

11) 総務省,平成25年版情報通信白書,2013.

12) 文部科学省,産学連携によるグローバル人材育成推進会議,産学官によるグローバル人材の育成のための戦略,2011.

13) 文部科学省,学び続ける高校プラットフォーム,https://www.mext.go.jp/mirashoku/index.html,2023.09.04閲覧.

14) 文部科学省,アジア高校生架け橋プロジェクト+,https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/koukousei/1323960.htm,2023.09.04閲覧.

15) 熊本市教育委員会,令和4年度(2022年度)熊本市・ハイデルベルク市青少年交流事業オンライン交流の記録(活動報告書),2023.

16) Yutaka Naito,Research on Evaluation for Connectivity Degree Using Simultaneous Participation and Connection Method,Sojo University Repository,http://id.nii.ac.jp/1176/00001591/,2022.

17) 熊本日日新聞,2023年3月31日熊本日日新聞朝刊特集記事「高校生のアイデア光るSDGs甲子園」,2023.

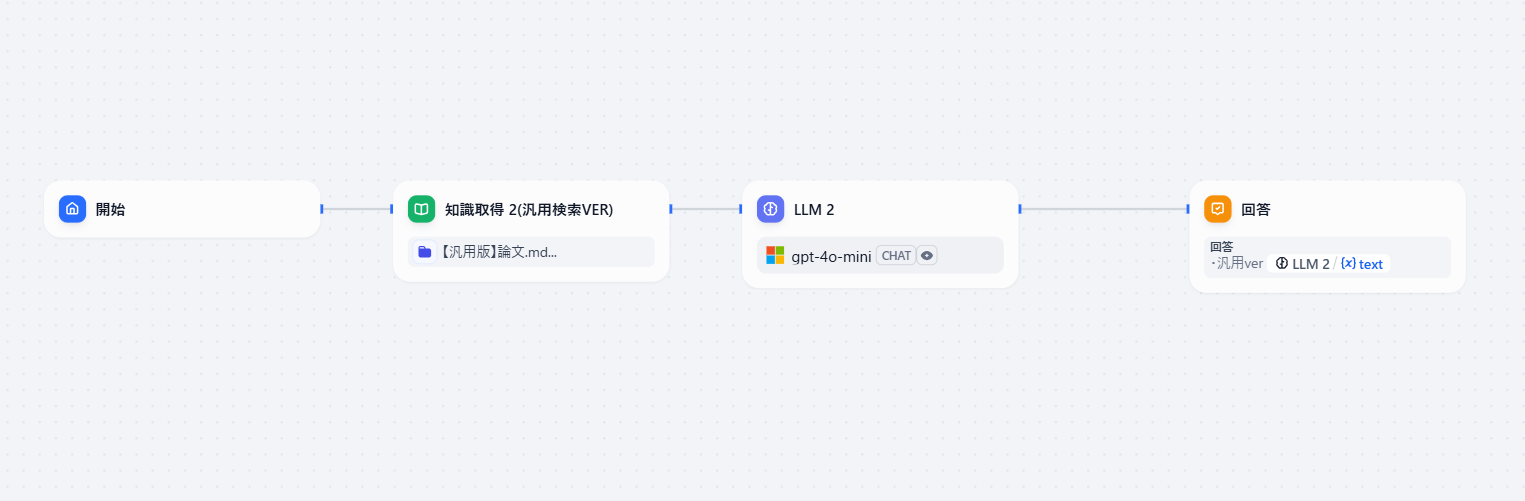

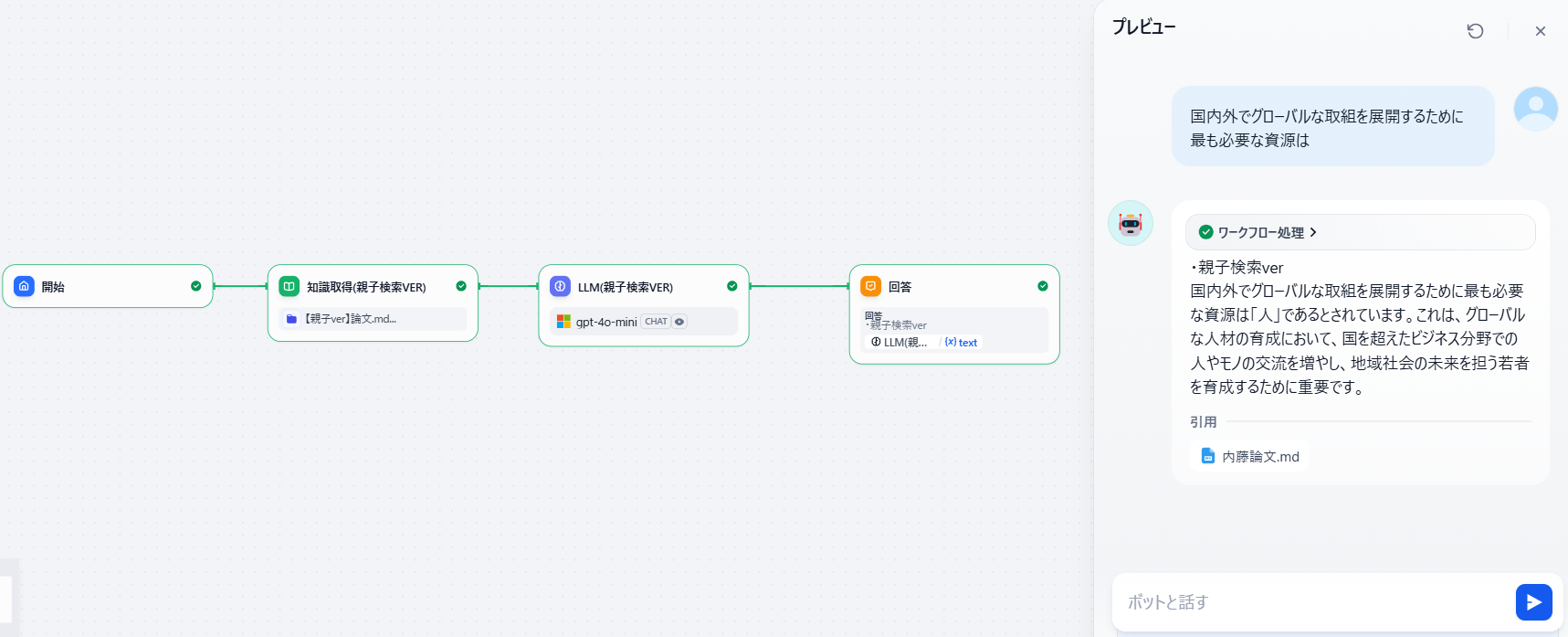

1.親子検索ver

アプリケーションの全体像としては、

①質問の入力

②ナレッジの取得

③LLMでの回答

④回答の出力

という流れになっています。

アプリケーションの詳細について説明します。

①質問の入力

「開始」ノードでは、ユーザからの質問を入力します。

②ナレッジの取得

「知識取得」ノードでは、ナレッジから情報を取得し、参照します。

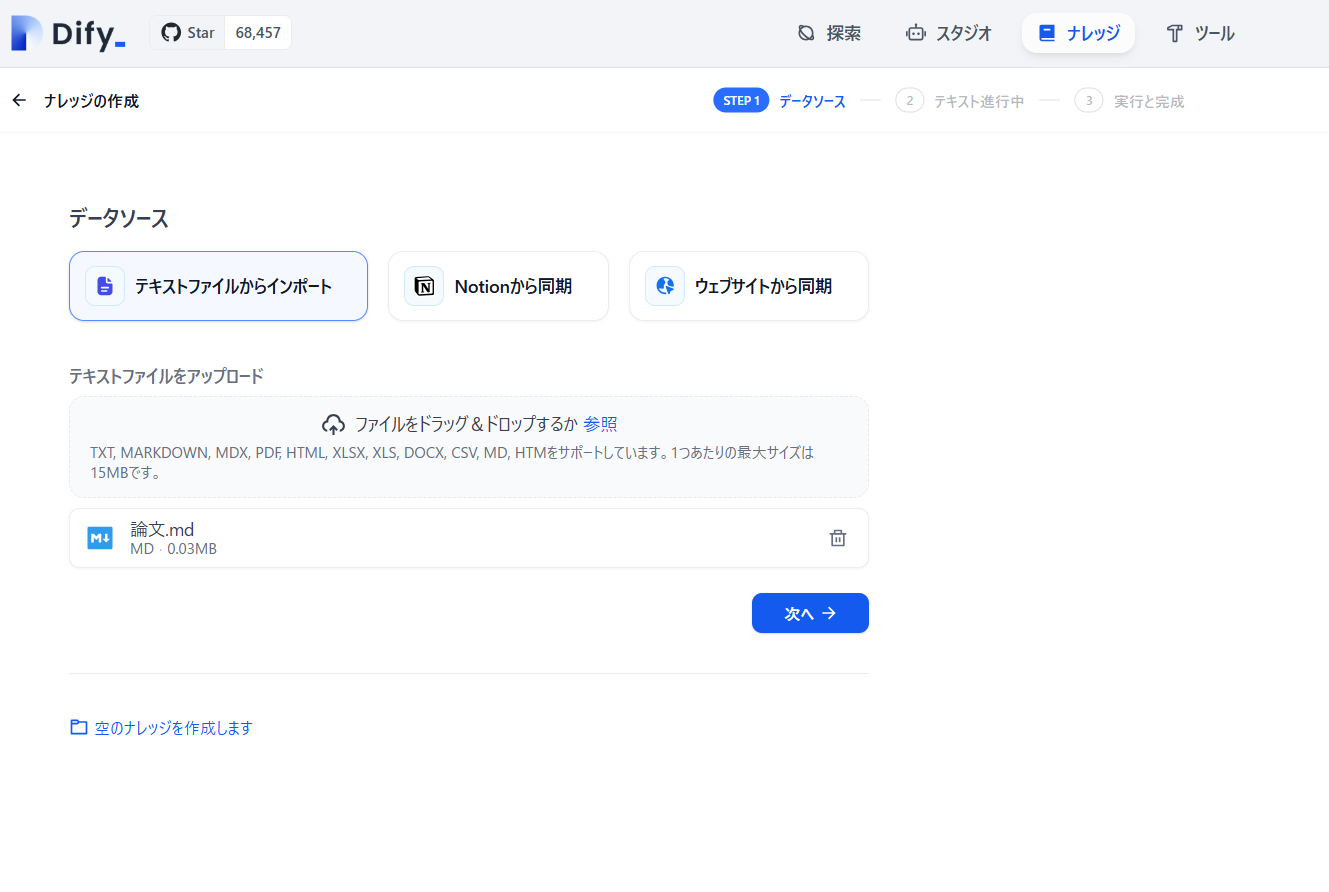

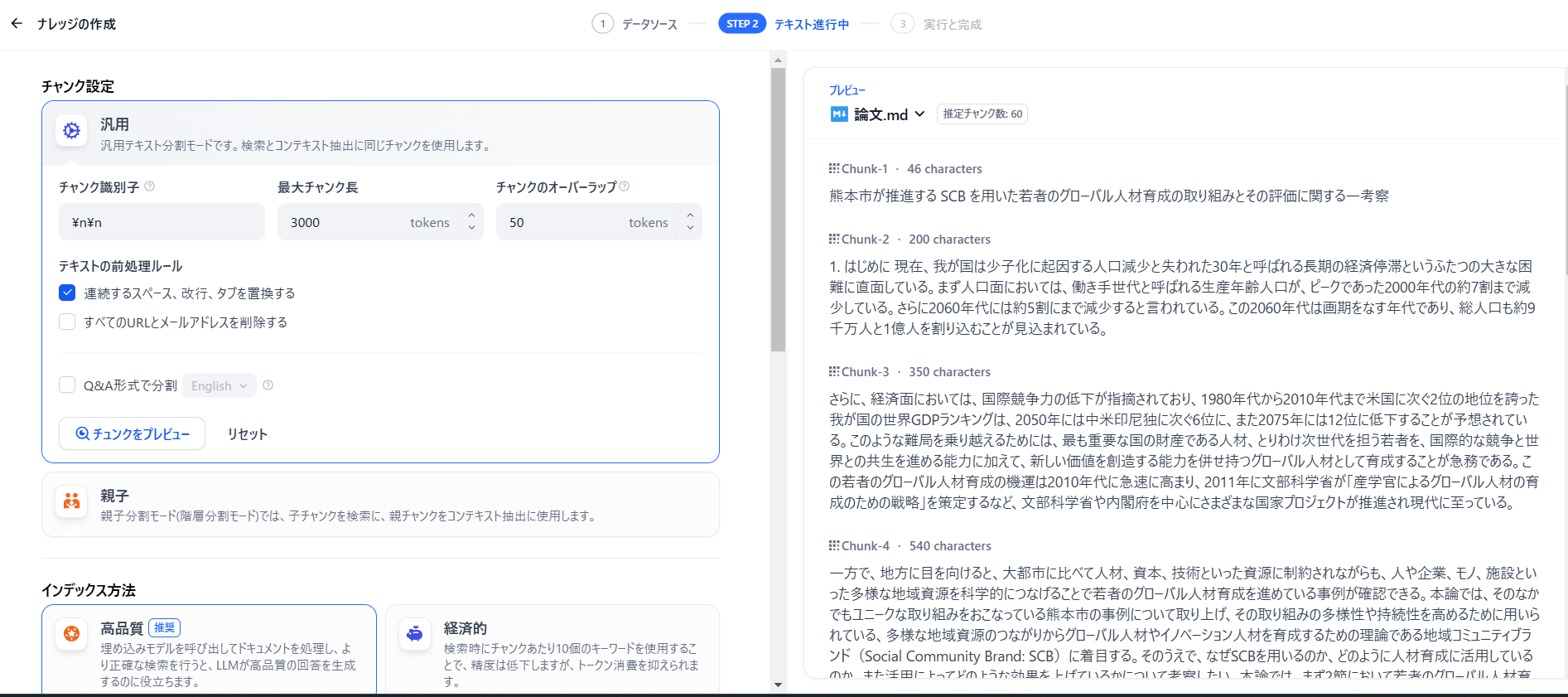

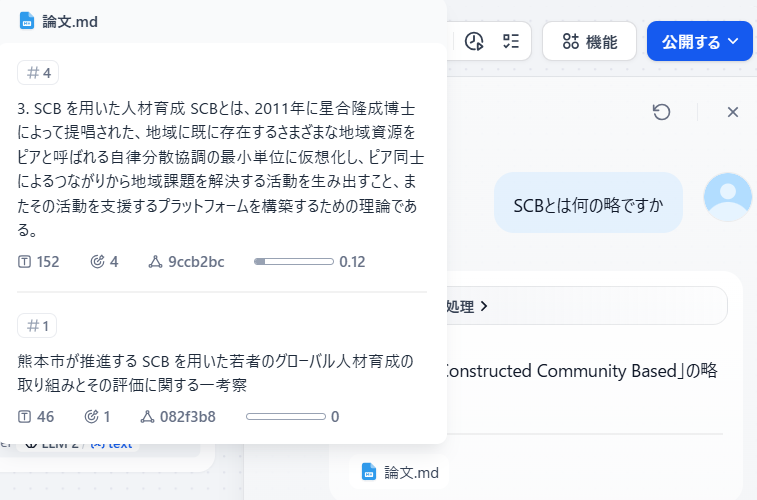

●ナレッジの登録方法

マークダウンファイルをインポートします。

チャンク設定では「親子」を選択します。

「コンテキスト用親チャンク」では、チャンク識別子を ### にします。

今回使用しているナレッジでは、章を ###で区切っているため、チャンク識別子を ### に設定することによって、チャンクを章ごとに分けることができます。

最大チャンク数は3000に設定してあります。

「検索用子チャンク」では、

チャンク識別子を 。 にします。

これによって、子チャンクを文章ごとに区切って分割することができます。

最大チャンク数は1000に設定してあります。

青色で強調されている部分が子チャンクになります。

③LLMでの回答

プロンプトは以下のようになっています。

④回答の出力

回答の出力は以下のようになっています。

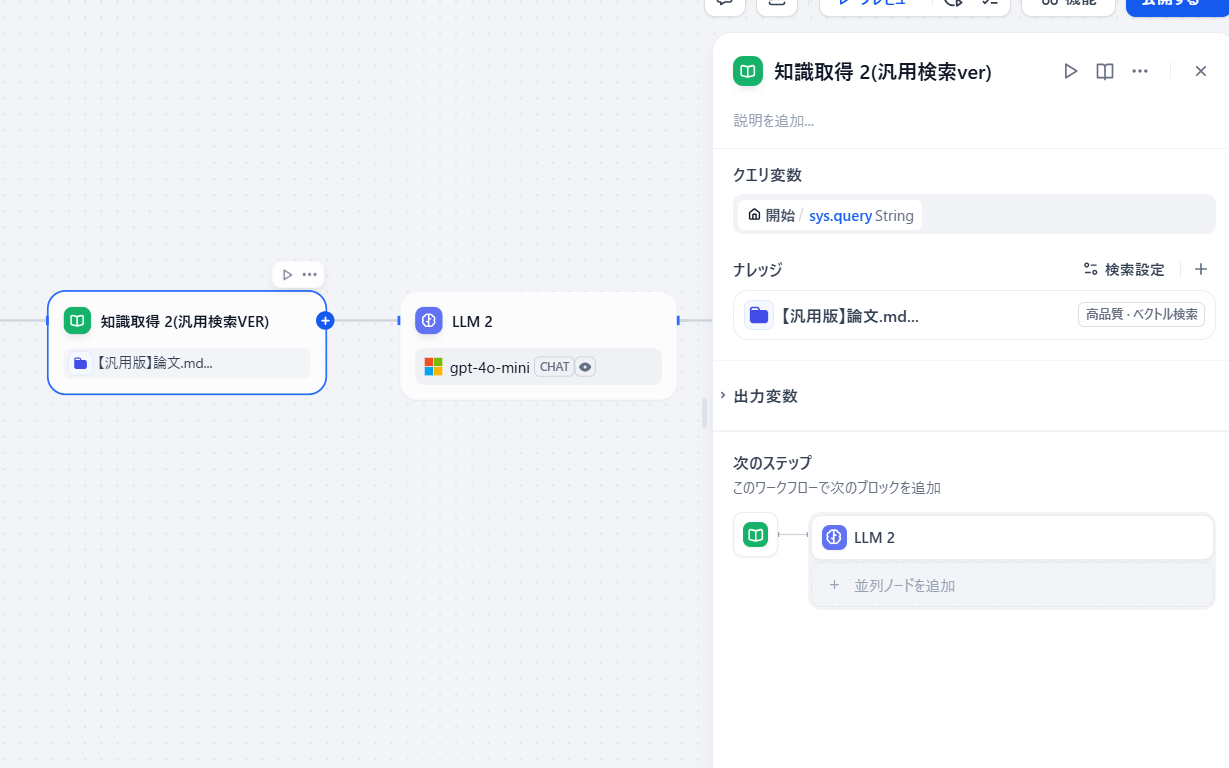

2.汎用検索ver(従来のRAG手法)

アプリケーションの全体像としては、

①質問の入力

②ナレッジの取得

③LLMでの回答

④回答の出力

という流れになっています。

アプリケーションの詳細について説明します。

①質問の入力

「開始」ノードでは、ユーザからの質問を入力します。

②ナレッジの取得

「知識取得」ノードでは、ナレッジから情報を取得し、参照します。

●ナレッジの登録方法

マークダウンファイルをインポートします。

チャンク設定では「汎用」を設定し最大チャンク数を3000に設定します。

④回答の出力

回答の出力は以下のようになっています。

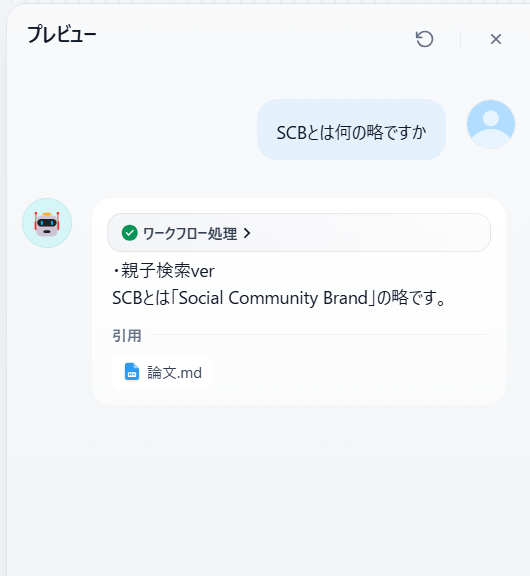

実行結果

今回は2つの質問に対する回答を比較してみました。

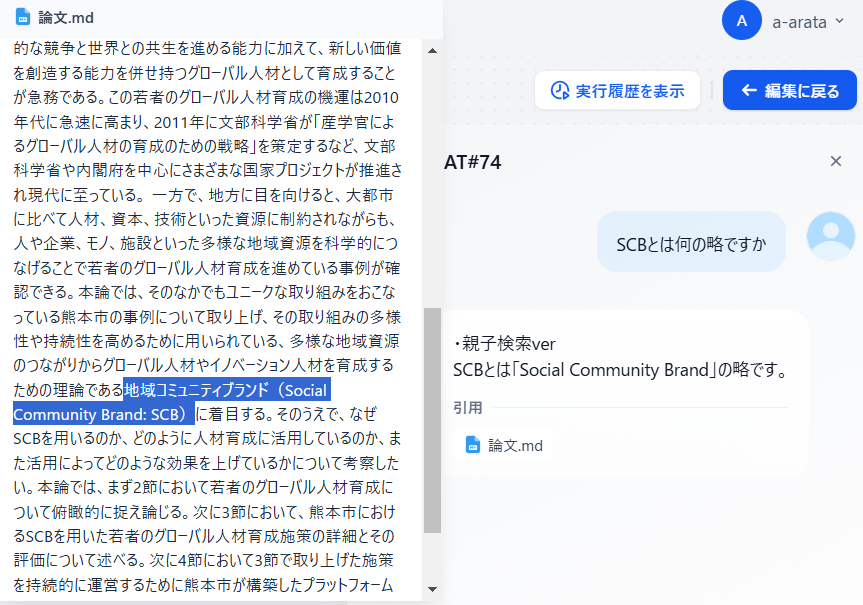

●1つ目の質問:SCBとは何の略ですか

→期待される回答:SCBは(Social Community Brand)の略です。

・親子検索の場合

期待通りの回答が得られました。

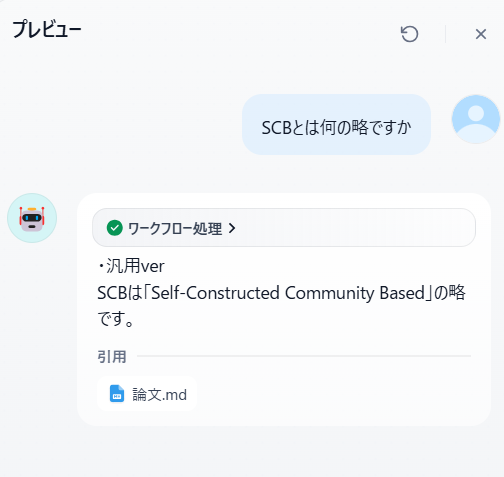

・汎用検索の場合

SCBは「Self-Constructed Community Based」の略です。という違った回答が得られました。

これは、参照しているナレッジについて、略の部分が検索されなかったためだと考えられます。

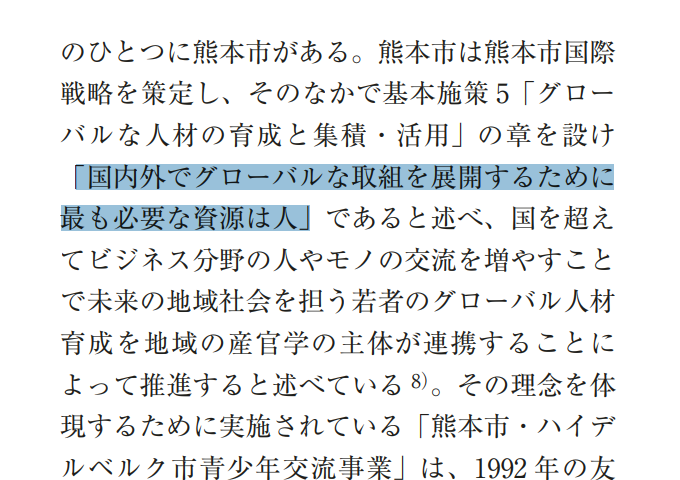

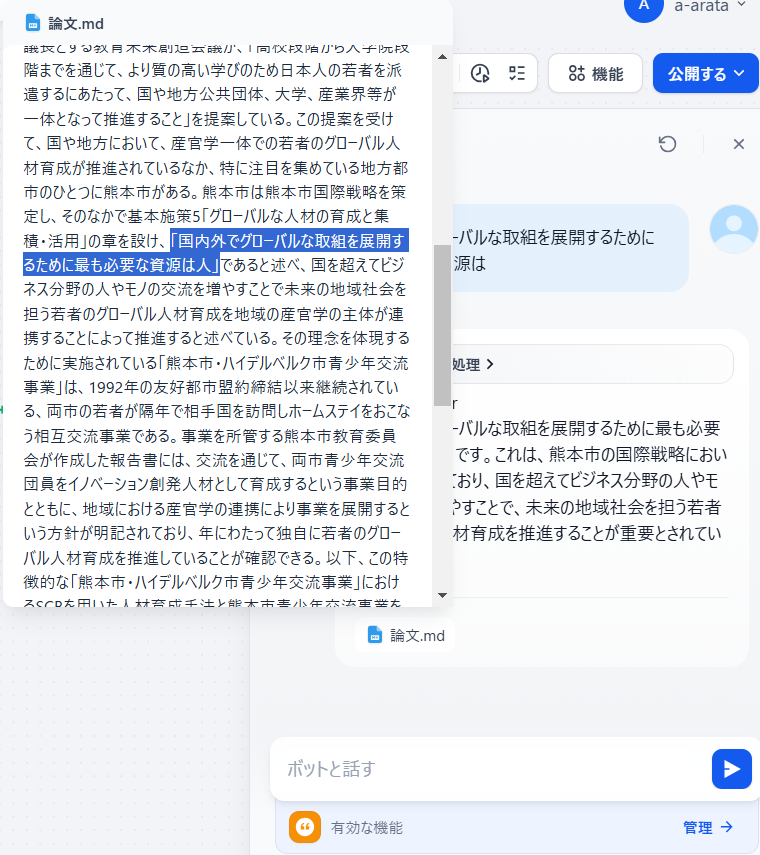

●2つ目の質問:国内外でグローバルな取組を展開するために最も必要な資源は

→期待される回答:国内外でグローバルな取組を展開するために最も必要な資源は「人」

・親子検索の場合

期待通りの回答が得られました。

・汎用検索の場合

最も必要な資源は「人」という期待される回答に対して、

最も必要な資源は「情報の共有とネットワークの構築」という違った回答が得られました。

参照しているナレッジについて、該当する部分が検索されなかったためだと考えられます。

また、質問とは直接関係ない情報も含まれてしまっているうえ、SCB(Social Community Brand)の略も間違って表現されています。

まとめ

今回は、Dify v0.15.0で実装された親子検索機能という手法を用いて、アプリケーションを作成してみました。

今後もDifyの新機能の検証など、様々なことに取り組んでいけたらなと考えています。