4/10 に開催された「ふりかえりカンファレンス」のご講演「ふりかえりの傾向と対策 ~「ふりかえりのふりかえり」から作法を学ぶ」の続きとして、ふりかえりの問題分析をみんなでやってみよう」が開催されました。

手法に関する説明は、資料 および 動画 をご参照ください。

なお、動画とは異なるチームでの実施結果のご紹介になります。

この記事は体験の共有を目的とし、説明は体験共有に必要な最小限のみとしています。

私の感想は、「物事の原因と結果をチームで考えるのに、とても進めやすいワーク」でした。

このワークについて

このワークショップで行うことは?

先日の 安達賢二さん のご講演でご紹介いただいた「ふりふり」の中で、「事象を虫の目、鳥の目」というお話がありました。

それぞれ個々の事象を見るのと、広い目でみるというお話でしたが、「鳥の目の図(ふりかえり事象連鎖分析)ってどうやるの?」という疑問が多く寄せられていました。

それに答えるべく、またせっかくならみんなでやってみようということで、今回のイベントを開催してくださったとのことでした。

このワークショップは、ふりかえりで出てきた意見から事象の関連を見つけていくワークを体験できました。

前提

このワークショップは、事前に挙げられた「問題」をもとに行っています。

記事の中では、問題を挙げる部分については取り上げません。

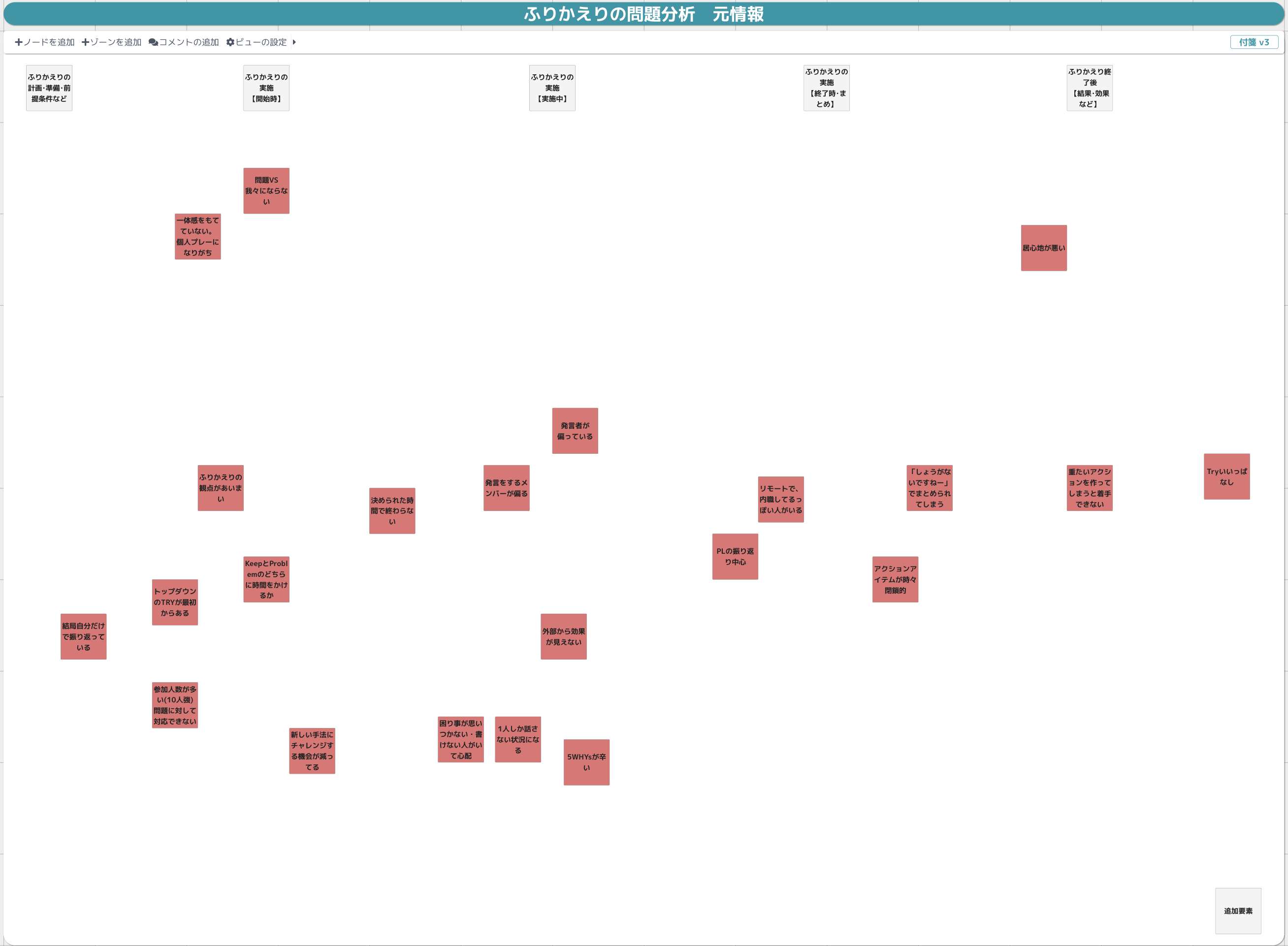

今回「ふりかえりカンファレンス」内ワークショップで集まった 20個強 の「ふりかえりの課題」を用いて行います。

なお、ワークとしても 20強ぐらいまでの要素数が良いみたいです。

進め方

ワークは、以下の流れで進みます。

今回は、ステップ 1 ~ 3 を行いました。

| ステップ | やること | Note |

|---|---|---|

| 0 | 要素の抽出 | 4/10のカンファレンスで実施、ここでは対象外 |

| 1 | 時系列にやんわり配置 | 今回は 5分 で実施 |

| 2 | 因果関係を分析し、関係性があれば→で結ぶ | 今回は 5分 + 10分 で実施 |

| 3 | 包含枠などを活用して見やすくする | 今回は 10分 + 5分 で実施 |

| 4 | 循環する箇所を探す、あれば識別子を付与して結ぶ | 対象外 |

| 5 | どのように事象が流れるのか説明してみる | 対象外 |

やってみた内容

5分間の自己紹介/アイスブレイクの中でワークショップの意気込みを話したのち、

グループごとに各ステップを開始していきました。

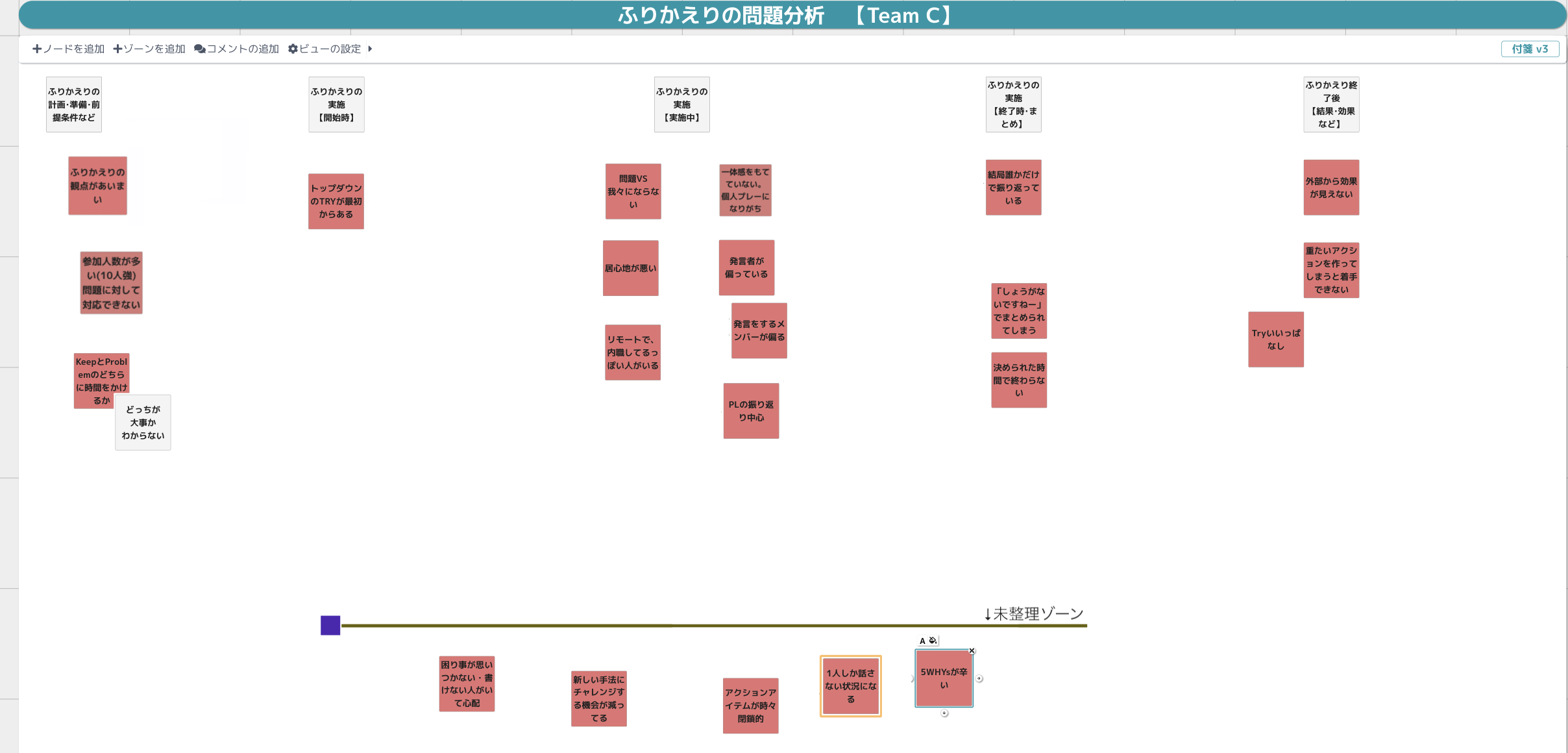

STEP1 時系列にやんわり配置

出てきた課題を、時系列に合わせてやんわり配置します。

- ふりかえりの計画・準備・前提条件など

- ふりかえりの実施【開始時】

- ふりかえりの実施【実施中】

- ふりかえりの実施【終了時・まとめ】

- ふりかえり終了後【結果・効果など】

持ち時間5分でワークします。

以下、元のお題になります。

本来は、各付箋の内容について書いた人の真意を確認するところだそうですが

今回は書いた人がこの場にいないので想定で進めます。

スクショ撮り忘れたので記憶で作り直しましたものですが、大体以下のようになりました。

参加したチームでは、個々の付箋の置き場をみんなで共有しながら進めていました。

自分でパッと見て「実施中?」と配置しそうになるものも多かったのですが、ここはグループワークの良さ。

「これは計画時に考えることかな?」みたいな意見をもらって納得。だいぶワークしやすい配置になったような感覚があります。

なお、真意の分からなかった付箋にはグレーの付箋で考えた想定をつけたりしています。

いくつか残ってしまいましたが、「先のステップをやりやすくするための行為」とのことなので全部終わらなくてもOKだそうです。

STEP2 でも修正していきます。

一旦 STEP1 のワークをふりかえった後、STEP2へ。

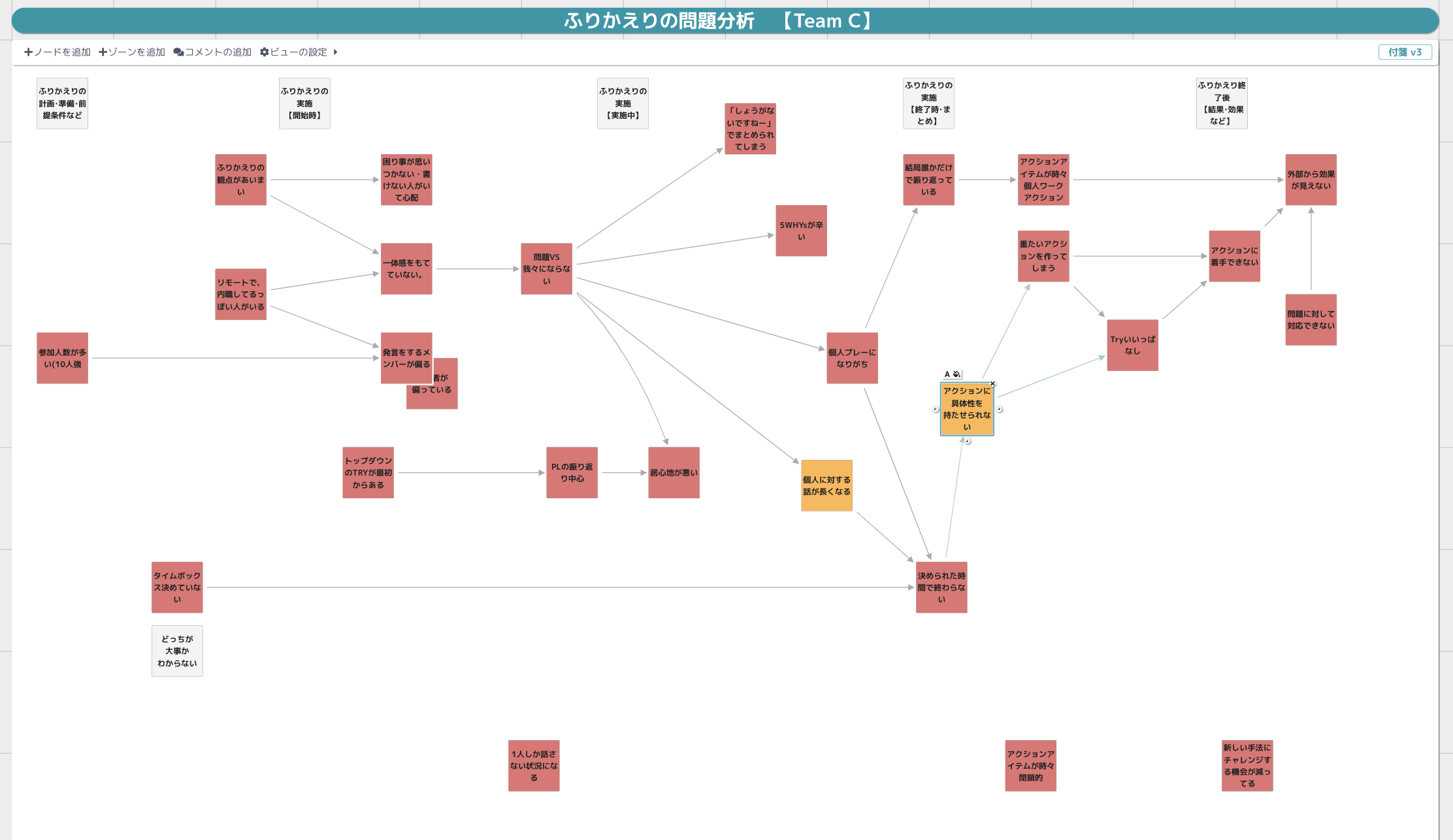

STEP2 因果関係を分析し、関係性があれば→で結ぶ

付箋の間の因果関係を、矢印で結んでいきましょうというワークです。

以下、ワークをする上での注意点です。

- 原因、結果は時系列順。つまり、ボード上左から右に引きます。時間を遡らないこと。

- 原因と結果です。単純に順番に実施したことは 因果関係ではないです。

- 原因と結果など、複数のことが書いてある付箋は 2枚に分けます。

ワークは、5分ワーク、10分ワークの 2回に分けて実施しました。

- 最初の説明を受けて、まず5分間。

- 一旦やってみた感想、疑問をチーム間で共有したのち、もう10分間。

以下、STEP2 終了時の状態です。

内容が因果関係を作っていく上で難しいものは、分解したり、読み替えていきました。

読み替えについては本来付箋を出した人の真意を確認するところですが、今回は想定で。

- 「Keep と Problem どちらに時間をかけるか」

→ 「タイムボックスを決めていない」に言い換え - 「重たいアクションを作ってしまうと着手できない」

→ 「重たいアクションを作ってしまう」 + 「アクションに着手できない」に分割

黄色い付箋は、「因果関係を結ぶ上で補足が必要」なところに使っています。

間にもう一つ欲しいとか、因果の前提をつなぐ時などに使っています。

そのほか、チームで「要素間の線を引いていると、1対1の関係に収集しすぎて全体が見えなくなる」という懸念の声も上がっていました。10分など、インターバルをつけて全体を見直せる機会を作るのが重要かもしれません。

また、「原因と結果、つながるか微妙なものはどうしたものか」という疑問を挙げさせて頂きましたが、「ある程度確度が見込めれば引いてみても良い」という回答をいただきました。

実際、前述の「黄色付箋」などで情報を補足していくと出てくる気づきも多く、あるいは補足しても繋がりに納得が出ないものは関連を切る、などの判断もできました。一旦繋いでみて、チームで違和感を考えていくのは「隠れた情報を見つける」上で良いアプローチなのかなと感じました。

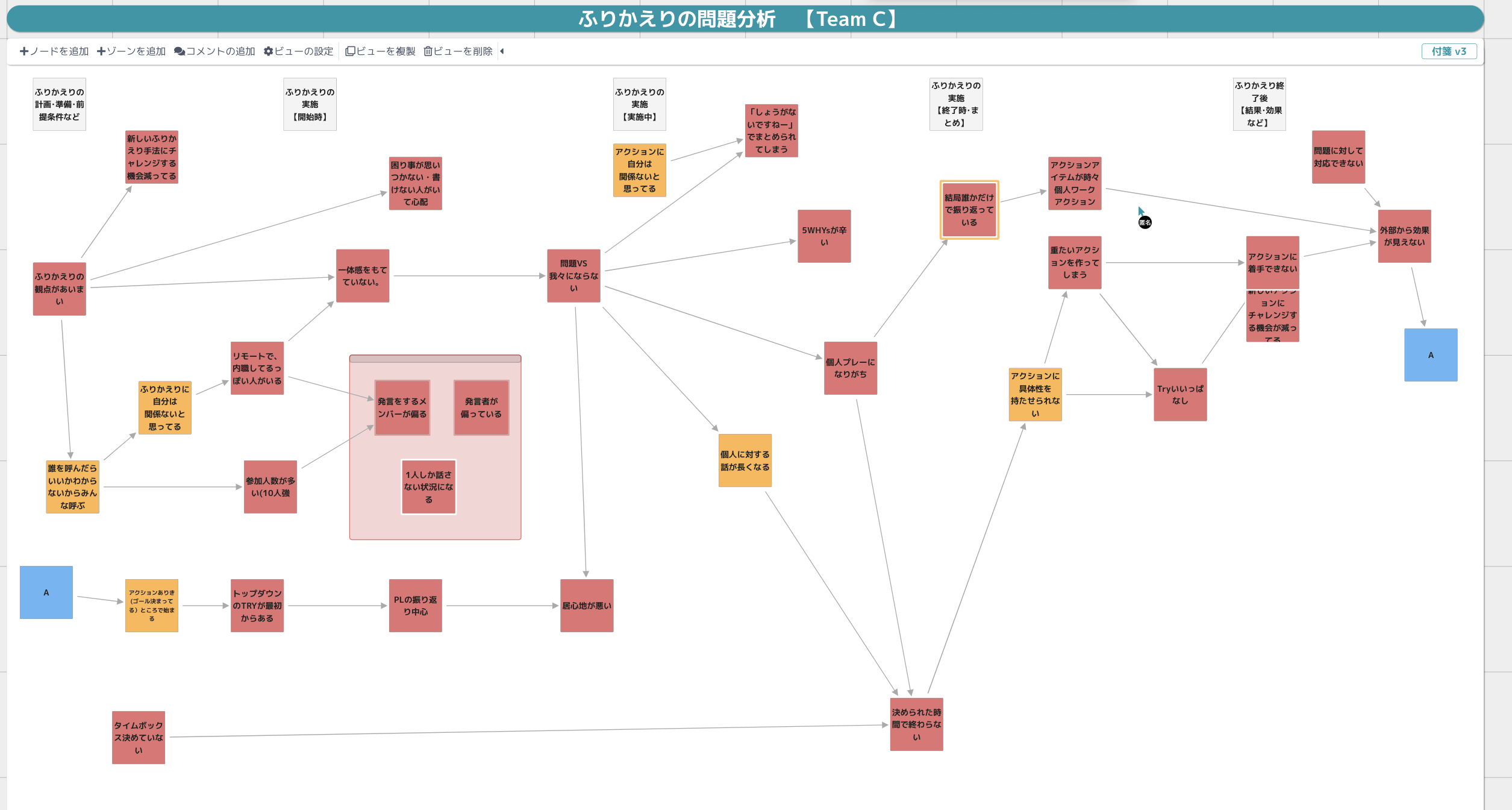

STEP3 包含枠などを活用して見やすくする

付箋同士の因果で矢印が複雑になってきたところで、「付箋を一部グルーピングしましょう」というステップへ。

グルーピングによって板上をわかりやすくし、問題を分析しやすくする狙いです。

10分間グルーピングをしてみましたが、意外とグルーピングできる要素は少ない。

初見だとグルーピングしたくなる内容でも、因果を結んでる中で結構ニュアンスの違いを受け取れてるんだなぁと実感しました。

例えば「発言者が偏っている」と「1人しか話さない状況になる」とか同じような話に見えてますが、

グルーピングしなかったことで前者は「チームの参加姿勢」、後者は「アクションの出し方」の気づきに繋げることができました。

このタイミングでグルーピングするのが良いですね。

他にもディスカッションを重ねていく中で、補足に足した「黄色付箋」が結構増えました。

作っていく中で、「このふりかえり終了時のものが計画時の問題につながっている!」というのも会話の中で出てきて、

フライングで STEP4 の循環マークも追加。(青付箋)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

時間の都合、ワークショップの最後5分で「ここはうまくいってる」ワンパスを作成。

横一直線に並んでいる部分です。(チーム内では「グランドライン」と呼んでました)

前から後ろに「〇〇だから△△」、後ろから前に「△△だから〇〇」と読み上げていく。

言葉足らずと感じたところに黄色付箋を追加て完成しました。

(これも、後から見るとフライングで STEP5 に着手していました)

やってみた感想

以下の観点で感想を述べていきます。

- 時系列に仕分け → 因果でつなぐ の流れが動きやすい

- ケースによっては、なぜなぜよりも話しやすい

- グルーピングは後からやる

時系列に仕分け → 因果でつなぐ の流れが動きやすい

付箋の関係性を考えていく手前でこの整理をするおかげで、因果を考えるのはだいぶスムーズにできた感覚があります。

短時間の手間ながら、効果的な整理だなと感じます。

ケースによっては、なぜなぜよりも話しやすい

なぜなぜは結果から原因を探っていくのですが、特に慣れないケースだと

「きっとこういう原因だろう」に釣られたり、これ以上「なぜ」を言えずに無理な原因を出してしまったりということがあります。

この手法は因果の候補が並んだところから繋いでいくので、無理な原因だしも起きないし、

両側の候補があるので「ヒントを持った状態」で始められる感覚でした。

グルーピングは後からやる

一旦グルーピングを考えずに一旦個別でやるのは、取れるはずの情報を落とさないという点でメリットが大きいと感じました。

ワークを簡単にするために早い段階でグルーピングしたくなりますが、

STEP3の時にほとんどグルーピングできるものがなかったところはまさにこの結果だったのかと思っています。

最後に

初めの感想でも述べた通り、原因結果の整理にとてもわかりやすい手法だと感じています。

こういったワークで、いきなり関連線を引き始め、ぐちゃぐちゃになったからグルーピングして、なんかできたようになる・・・と言うのはありうるケースだと思います。

手法を紹介いただいた安達さん、会を開催いただいたふりかえり実践会、一緒にワークしたチームメンバーに感謝いたします。