はじめに

こんにちは!株式会社80&Companyの技術広報です。

弊社の開発部署では毎週火曜日の朝9:30から社内勉強会を行なっています。

弊社ではベトナム人とのオフショア開発を行なっています。

社内のベトナムオフショア開発に関わっているマネージャーが、社内勉強会でオフショア開発におけるベトナム人との情報伝達方法について発表したものを紹介します。

オフショア開発に興味のある方は参考にしてみて下さい♪

読者の対象

- オフショア開発に興味がある方

- オフショア開発での情報伝達方法に興味のある方

- ベトナムオフショア開発に興味がある方

オフショア開発の全体像について

最初にオフショア開発の全体像について説明します。

オフショア開発とは、企業が自社の開発業務を国外にある別の企業にアウトソーシングすることを指します。

オフショア開発には、コスト削減や開発の迅速化、専門知識の獲得などのメリットがありますが、異文化やコミュニケーションの障壁などの課題もあります。

開発業務のアウトソーシング先の選定を行ったのち、開発に必要な情報の共有(要件定義、仕様書、設計書、テスト仕様書など)、開発の進捗報告や品質管理など綿密なコミュニケーションを行います。

ブリッジSEとは?

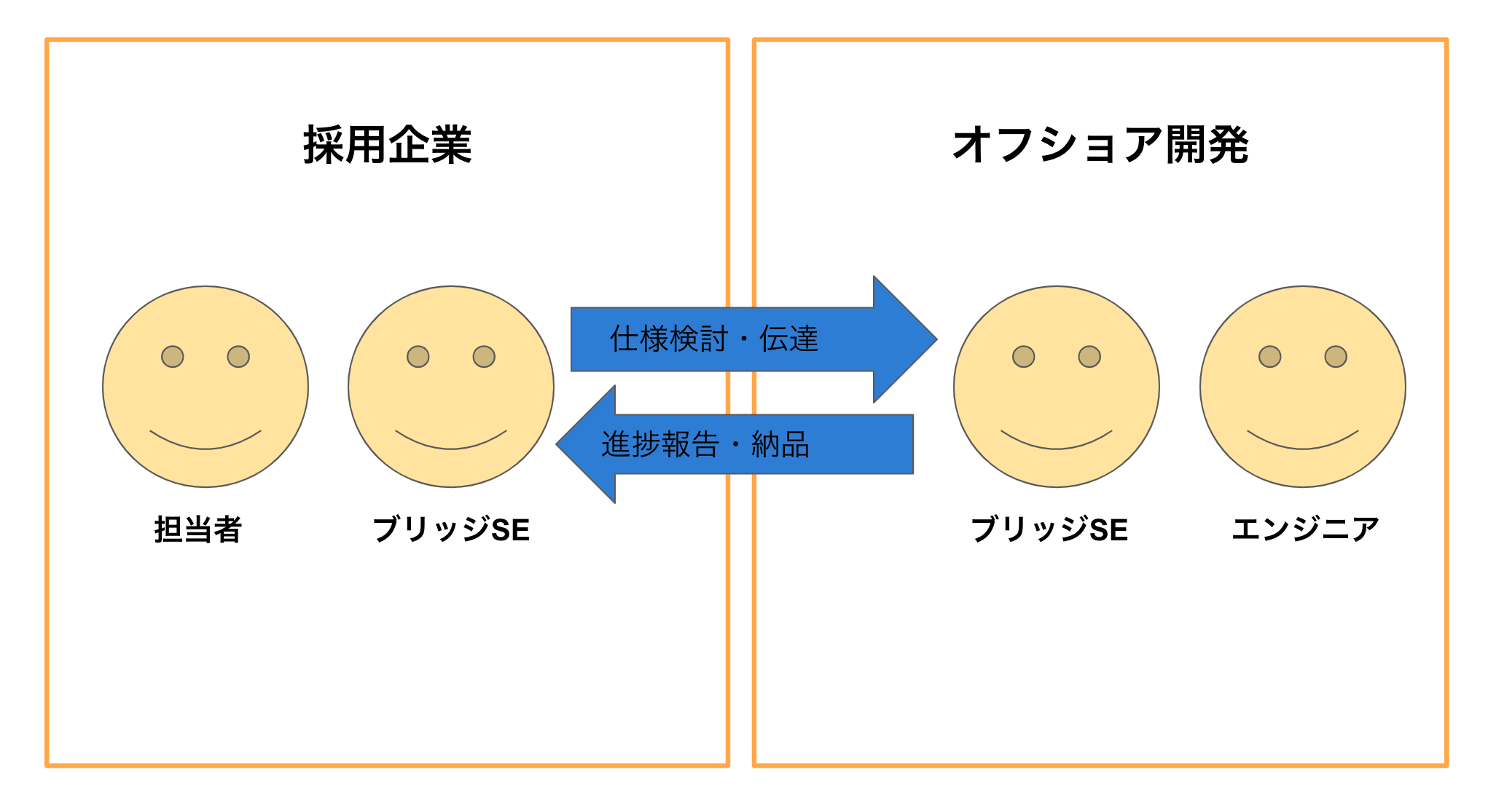

オフショア開発には、日本側とオフショア側双方にブリッジSEが存在します。

ブリッジSEの呼び方には「ブリッジエンジニア」「BrSE」「コミュニケーター」「ブリッジシステムエンジニア」など複数存在します。

日本側の発注が大半なため、日本語でのコミュニケーションが最近は一般的になっています。

英語でのコミュニケーションを推奨される場合もあります。

ブリッジSEは設計・開発、運用保守など一般的なSEと同じ業務に加えて、橋渡しとしての役割も担います。

相手側に渡す資料としては、設計書や仕様書、作業依頼書などがあります。

これらの資料を日本語で記載し、オフショア側で開発を行ってもらい、日本側とオフショア側でこまめなコミュニケーションを取ります。

ベトナム人の選定理由

オフショア開発の相手としてベトナム人を選んだ理由としては、下記5点の理由があります。

- 日本と生活の文化や価値観が似ている

- 価額が安いのでオフショアが成立する

- 時差が2時間と短い

- 勤勉で責任感の強い人が多い

- 日本語学校が多いため、日本語を使える人が多い

ベトナムオフショア開発におけるやりとりの様子

ベトナムオフショア開発を行う中でのやりとりの様子を簡単に説明します。

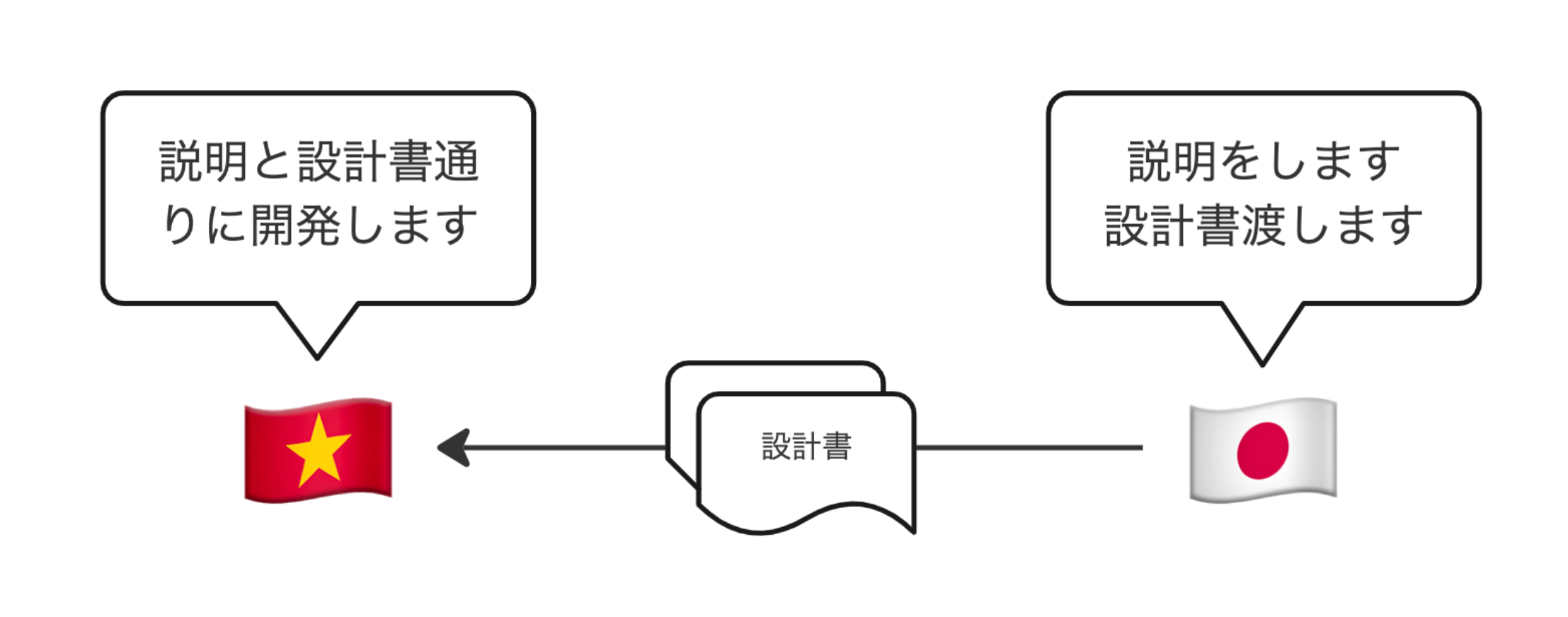

ブリッジSEはオフショア側(以下、ベトナム側)のエンジニアに対して、オンライン上で日本語を使いプロジェクトについての説明を行います。

ただ単に設計書や仕様書に沿って話せば良いわけではなく、納期や開発方法など、文化の違いによる認識の差が埋まるよう、話を進める必要があります。

また、開発途中で仕様変更等があれば、その内容をベトナム側に共有する必要があります。

この際に1番大変な問題が「仕様が間違って伝わること」です。

日本語でやりとりを行う場合、ベトナム側の日本語能力が低い場合や日本側の仕様書に間違いがあった場合に、仕様の間違いが完成間近に伝わってしまい、取り返しがつかない状態になリます。

残り1週間、2週間でプロジェクトを巻き返さなくてはいけない状態が出てきます。

そのため、仕様が間違って伝わらないように注意深く話を進める必要があります。

ベトナムオフショア開発のやりとりの中で気づいたこと

ベトナム人とのオフショア開発の実体験を通し、得た気づきを下記2点挙げます。

①「仕様を伝える=情報伝達」であること

- 日本側の100%の情報をベトナム側に100%受け取ってもらわなければ、期待する作業や成果物を得ることができない

- 「言ったから分かるよね」とか「仕様書を読んだら分かるはず」という考えを持たず、伝えた気にはならずに情報をしっかりと伝えきることに常に集中する必要がある

②相手に対する理解が必要であること

- なるべく相手の母国語に合わせて資料等の準備をする必要がある

- ベトナム側が日本語の仕様をベトナム語に翻訳して、開発メンバーに伝えていたりもする

- 日本側とベトナム側では生活の文化や考えた方が違うことを理解する必要がある

- 2時間時差がある(日本の9時はベトナムの7時である)

- 日本語がネイティブではない

- ネットワークが不安定になる時がある

ベトナムオフショア開発で気をつけた方がいいこと

ベトナム人とのオフショア開発の実体験を踏まえ、気をつけた方がいいと思われることを下記5点挙げます。

- 相手が知らない言葉は使わない

- 相手のベトナム人が日本語能力試験を受けてくれている場合が多く、N1〜N5のレベルが定義されています。現地のベトナム人から、「N1はお金で買えるため、信用できない」という話を聞いたことがあり、レベルがN1だからといって日本語が伝わると思わず、会話を探りながら知っている言葉と知らない言葉を把握していく必要がある。

- 文章、言葉以外にも図や動画など、あらゆる角度から伝える

- 諦めずに伝わるまで伝える

- 相手に伝わらないのは伝え方が悪いと考えて改善する

- 「やさしい日本語」を使うこと

- 小さい子供と会話する場合と同じ認識で、短いセンテンスで分かりやすい言葉で伝える

最後に

今回は、弊社社内勉強会で発表されたについて扱いました。

今後も継続的に80&Companyでの社内勉強会の取り組みを発信していきます!

Qiita OrganizationやTwitter公式アカウントのフォローもよろしくお願いいたします!

最後まで読んでいただきありがとうございます!