近年、AI技術の急速な進化は様々な業界に革新をもたらしていますが、特にエンジニアにとっては、その利便性が活かされる場面が増えています。一例として、AIヘルプデスクは問い合わせ対応や問題解決を効率化し、エンジニアの生産性を向上させる新しいツールとなっています。 そこで本記事では、AIヘルプデスクについて、おすすめのサービス7つとともにご紹介します。

AIヘルプデスクとは

AIヘルプデスクとは、AI技術を活用して、社内外の問い合わせ対応を自動化・効率化するシステムの総称です。従来のFAQシステムや有人のカスタマーサポートと異なり、以下のような特徴を備えています。AIヘルプデスクの導入には、エンジニアのシステム統合能力を活かすことで、スムーズな導入や既存ツールとの連携を行うことができます。

AIヘルプデスクの基本構成は「FAQ+生成AI+チャットUI」

AIヘルプデスクの多くは「FAQなどのナレッジベース」「ChatGPTなどの生成AI」「SlackやTeamsといったチャットインターフェース」の3要素で構成されており、社員や顧客が普段使っているツール内で自然なやりとりが可能です。

AIヘルプデスク導入目的は「問い合わせ対応の効率化+ナレッジの資産化」

単に「チャットで答える」だけではなく、「ナレッジの再利用」や「属人化の防止」「人手不足の解消」など、組織全体の生産性向上を目的としています。特に近年は、生成AIを活用することで、FAQ化されていない内容への柔軟な対応も可能になり、以前は人手でしか対応できなかったケースにも自動応答ができるようになってきました。

AIヘルプデスクの活用シーン

AIヘルプデスクは、

- 情報システム部門や人事部門での社内問い合わせ対応

- ECサイトの顧客サポート

- 自治体での住民からの生活情報問い合わせ対応

など、企業・団体のさまざまな現場で活用が進んでいます。

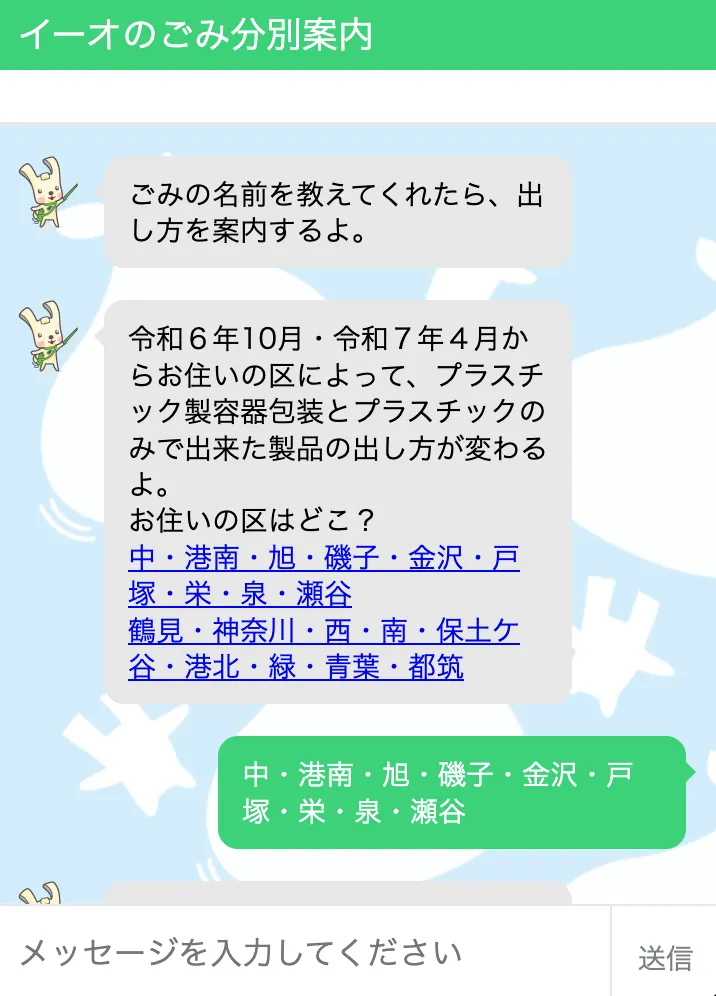

自治体におけるAIヘルプデスクの活用事例として注目されているのが、「SELFBOT」や「AIさくらさん」といったツールです。例えば、SELFBOTはChatGPTと連携し、ドキュメントやWebページの情報を学習することで、住民からの問い合わせに高精度で対応できるAIチャットボットを短期間で構築できます。

実際に福島県会津若松市では、LINEを活用したAIチャットボットを導入し、住民がごみの出し方や各種手続きについて24時間365日相談できる環境を整備しています。また、横浜市ではAIによるごみ分別案内チャットボットを導入し、1ヶ月あたり6万件の問い合わせをAIが処理することで、人的リソース最適化に繋がりました。職員の負担を軽減しながら市民サービスの質を維持・向上させることに成功しています。このような事例は、AIヘルプデスクが自治体の業務効率化と住民対応の高度化の両立に寄与する有効な手段であることを示しています。

AIヘルプデスクの導入までの流れや注意点

AIヘルプデスクの導入は、単にツールを選んで導入するだけではなく、運用を見据えた「導入プロセス」が重要です。一般的な流れは、以下の通りです。

- 利用シーンの特定:社内問い合わせなのか、顧客サポートなのか、またどの部署が使うのかを明確にします。

- ナレッジの収集と整理:FAQ、業務マニュアル、社内規定など、AIが学習するもとになるデータを用意します。

- ツールの選定と初期設定:自社の利用目的に合ったAIヘルプデスクを選び、チャットツール連携や外部ドキュメントの読み込み設定などを行います。

- チューニングと検証:初期学習データに基づいて、実際の質問に対してAIが正確に答えられるかを確認・修正します。

- 本番運用と改善:運用開始後は、回答ログや利用状況をもとにナレッジの追加・改善を繰り返すことが重要です。

注意点としては、初期学習に使うドキュメントの質と量が回答精度に直結すること、また運用フェーズでの改善体制の有無によって、AIの効果が大きく変わる点です。

AIヘルプデスクの選び方

AIエージェントツールを選定する際には、以下の3つのポイントを考慮することが重要です。

1. 導入のしやすさとチャットツールとの親和性

AIヘルプデスクの導入にあたっては、SlackやTeams、LINEなど、すでに社内で利用されているチャットツールとの連携可否が非常に重要です。ノーコードで簡単に連携できるか、初期設定がシンプルに済むかといった点を確認しましょう。また、チャットツール以外にWebフォームやFAQページとしても利用できるかどうかも、活用範囲を広げるうえでのポイントになります。

2. 料金体系とコストの見通しやすさ

多くのAIヘルプデスクツールは月額制を採用していますが、料金の計算方法はツールによってさまざまです。「ユーザー数」「応答回数」「ナレッジ容量」など、どこにコストが発生するのかを明確にしておくことが大切です。初期費用の有無や、トライアル期間中に試せる範囲についてもチェックして、自社の利用規模や導入目的に見合ったコスト感を掴んでおきましょう。

3. サポート体制と運用支援の有無

導入後のサポート体制も、ツール選定の重要な基準です。FAQの初期設定やチューニングをベンダー側が代行してくれるか、ドキュメントの更新や分析機能がどこまで備わっているかによって、社内の運用負担は大きく変わります。継続的な改善が求められるAIチャットの運用では、ベンダーとの「伴走型支援」があるかどうかも見逃せないポイントです。

AIヘルプデスクの比較

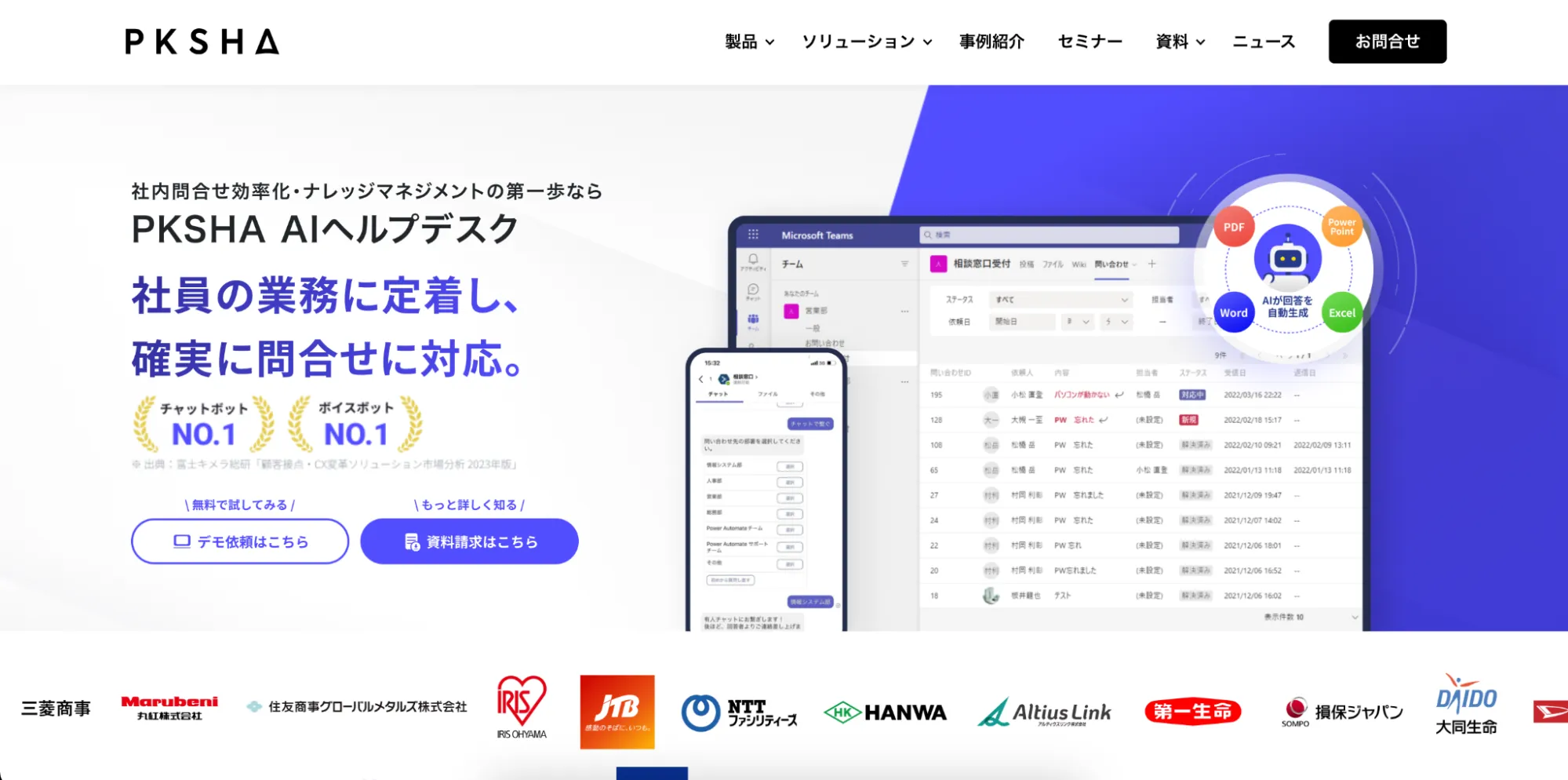

1. PKSHA AI ヘルプデスク(株式会社PKSHA Workplace)

出典:PKSHA AI ヘルプデスク(株式会社PKSHA Workplace)

出典:PKSHA AI ヘルプデスク(株式会社PKSHA Workplace)

PKSHA AIヘルプデスクは、Microsoft Teamsを主軸にした社内問い合わせ対応の自動化とナレッジマネジメントを支援するAIチャットソリューションです。FAQや社内規定、業務マニュアルなどのドキュメントをRAG(検索拡張生成)ベースでAIが学習し、社員からの問い合わせに対して正確かつ即時に回答。

さらに、有人対応へのシームレスな引き継ぎや、回答履歴の蓄積によるFAQ自動生成など、ヘルプデスク業務全体の効率化を一気通貫で実現します。生成AIにはAzure OpenAI Serviceを活用し、エンタープライズレベルのセキュリティにも対応。みずほフィナンシャルグループや三菱商事など、数万人規模の導入実績も豊富です。

料金

詳細は公式サイトでご確認ください。

2. CorporateOn(株式会社LegalOn Technologies)

出典:CorporateOn(株式会社LegalOn Technologies)

出典:CorporateOn(株式会社LegalOn Technologies)

法務・コンプライアンス領域に特化したAIヘルプデスク。管理部門と事業部門、双方の課題を解消します。専門知識に加え、自社に固有の知識を参照。回答の結果をもとに、相談先を確認することもできます。必要に応じて、適した相談先や担当部署へ、フォームからメールを送信可能。

料金

詳細は公式サイトでご確認ください。

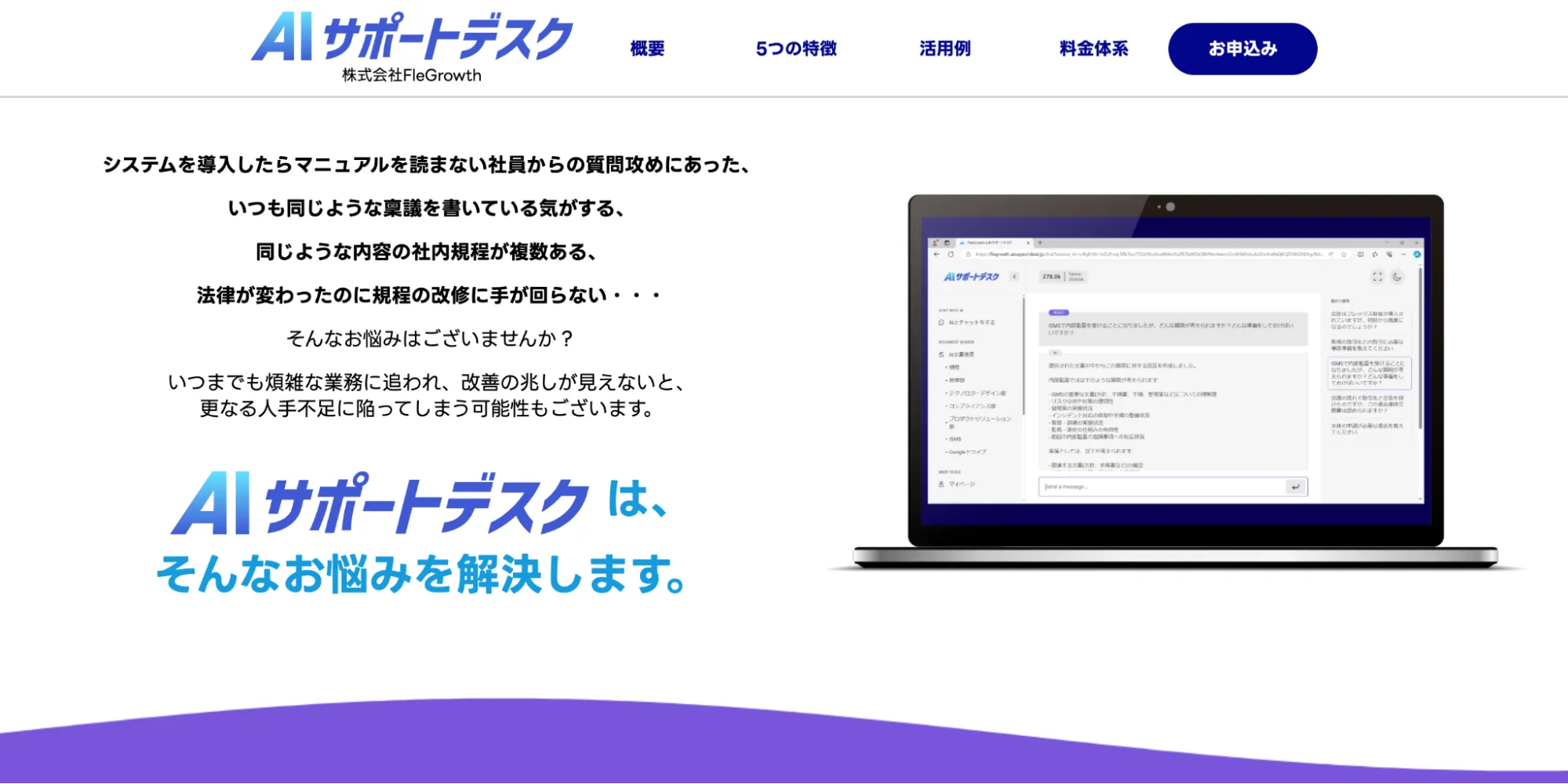

3. AIサポートデスク(株式会社FleGrowth)

出典:AIサポートデスク (株式会社FleGrowth)

出典:AIサポートデスク (株式会社FleGrowth)

AIサポートデスクは生成AIを活用し、社内の問い合わせ対応を効率化する「社内向けAI相談窓口ツール」です。ドキュメントをアップロードするだけで初期学習が完了します。特徴的なのは、アップロードされた社内文書や相談内容が外部AIの学習データとして利用されないセキュアな設計。アップロードした社内文書や内容は、生成AIの学習データに利用されません。オプションでIPアクセス制限もできるため、セキュリティに厳格な企業でも安心です。

料金

-

ベーシック:初期費用¥100,000、月額費用¥90,000

-

スタンダード:初期費用¥200,000、月額費用¥90,000

-

プレミアム:初期費用¥300,000、月額費用¥250,000

-

エンタープライズ:要相談

詳細は公式ページでご確認ください。

4. ミライAI(株式会社ソフツー)

出典:ミライAI (株式会社ソフツー)

出典:ミライAI (株式会社ソフツー)

音声対応に特化したAIヘルプデスクで、主に電話業務の自動化に強みがあります。導入実績は400社。通話内容を自動でテキスト化し、FAQへの自動応答や担当部署への取次処理などを実現します。

API連携も可能です。代表電話取次ぎや折り返しのシナリオ、ChatGPT FAQ/連携を体験することもできるので、試してみたい方はチェックしてみてください。

料金

- 基本料金(月額)¥500〜

詳細は公式ページをご確認ください。

5. SolutionDesk(アクセラテクノロジ株式会社)

出典:SolutionDesk (アクセラテクノロジ株式会社)

出典:SolutionDesk (アクセラテクノロジ株式会社)

SolutionDeskは、「ナレッジ×AI®」をコンセプトに、企業内外の知識を統合・活用するためのAI搭載型ナレッジマネジメントツールです。社内マニュアル、対応履歴、FAQ、通達、個人のノウハウまでを一元化し、ChatGPTなどの生成AIを連携させることで、社内外からの問い合わせに対し迅速・的確に回答可能な「超FAQ®」を実現します。特徴的なのは、ナレッジの作成・管理・更新を単一の仕組みで回せる「ナレッジサプライチェーン」の思想に基づいており、情報の鮮度と正確性を維持しながら、部門横断的にナレッジを活用できる点です。料金は月額固定、無料トライアルもあります。

詳細は公式サイトでご確認ください。

6. SELFBOT(SELF株式会社)

出典:SELFBOT (SELF株式会社)

出典:SELFBOT (SELF株式会社)

SELFBOTは、SELF株式会社が提供する高精度RAG(検索拡張生成)と生成AIを組み合わせた企業向けAIチャットボットです。PDFやCSV、Word、Webページなど多様な形式の社内ドキュメントを一括で学習させ、ナレッジ共有・問合せ対応・ドキュメント検索を1つのUIでシームレスに実現します。GPT-4oを標準対応とし、ChatGPTの最新モデルに加えて、ClaudeやAzure OpenAIにも対応。

学習内容のプレビューや類似性スコアによる応答精度の改善支援機能、表データの抽出・解析、画像認識によるカタログ対応なども備えており、UIのカスタマイズ性や拡張性も高いです。

料金

詳細は公式サイトでご確認ください。

7. Helpfeel(株式会社Helpfeel)

出典:Helpfeel(株式会社Helpfeel)

出典:Helpfeel(株式会社Helpfeel)

Helpfeelは、検索精度に特化したFAQシステムであり、ユーザーのあいまいな質問や、独特な言い回しにも対応できる意図予測検索AIを搭載した革新的な検索型FAQツールです。従来のキーワードマッチ型FAQとは異なり、自然文での問い合わせにも正確に対応可能。PDFやマニュアル、社内ナレッジなどの非構造データを対象にFAQを自動生成・検索可能とし、問い合わせ削減だけでなく、CX(顧客体験)の改善にも貢献しています。実際、企業によっては導入後に問い合わせ数を最大64%削減した実績もあります。

料金

詳細は公式サイトでご確認ください。

まとめ

AIヘルプデスクは、問い合わせ対応を自動化するだけでなく、社内ナレッジの活用・蓄積・共有を促進する重要なツールです。業務効率の向上はもちろん、人的リソースの削減、情報の属人化防止といった観点からも、多くの企業が注目しています。本記事で紹介した7つのツールは、各社が提供する機能や対応領域が異なるため、自社の業務フローや課題、セキュリティ要件に応じて最適なツールを選定することが成功の鍵となります。まずはトライアルを通じて自社との相性を見極め、将来的な拡張性や運用コストも含めた総合的な視点で選ぶことをおすすめします。

出典:

出典: