量子コンピュータは計算機じゃない - 量子乱数で始める量子市民化のススメ

TL;DR

- 量子コンピュータは「超高速計算機」というより、アナログな波の現象を観測する装置

- 大規模計算の実用化は2030年以降(FTQC)が目標だが、それまでの活用法が必要

- 量子乱数なら10ショット程度で今すぐ実用可能、IBM Quantum無料枠(月10分)で使える

- 電車・渋滞・カラオケの比喩で量子3現象を完全理解

- 株価分析や混雑予測など、「遊び心」で量子を楽しむアプローチ

はじめに:量子技術の「非専門家が触れる実用ソフト」不足問題

量子コンピュータの研究開発は急速に進んでいます。大手企業や研究機関はFTQC(耐障害性量子コンピュータ)の実現に向けて2030年を目標に取り組んでおり、その成果は素晴らしいものです。

「量子のソフトウェアは不足している」 とよく言われますが、実はこれ、正確ではありません。

GitHubを見れば、量子アルゴリズムの検証プログラムは溢れています。Groverの探索アルゴリズム、Shorの素因数分解、VQE、QAOAなど、専門家向けのコードは大量にあります。

では何が問題なのか?

- Composer用のopenQASM2.0で書かれていたり、Qiskit2.2.1に対応していなかったり、マイグレーションされていない

- 論文のように発表して終わっているものが多い

- 何より、一般の人が「面白そう!作ってみたい!」と思える実用的なソフトがほぼない

例えば、Groverのアルゴリズムを使った神経衰弱ゲームがあります。量子の現象としては面白いですが、実用性という観点では...正直、微妙ですよね。

つまり、問題は「ソフト不足」ではなく「非専門家が触りたくなる実用ソフト不足」です。

かつてMotorola 68000という優れたCPUがありました。技術的には時代を大きく先取りしていましたが、代表的なソフトウェアが「グラディウス」くらいしか認知されず、結果的に歴史の表舞台から消えていきました。

量子コンピュータも同じリスクを抱えています。2030年までの期間に、量子の専門家でない一般の開発者が「これ面白い!」と触れるソフトがなければ、技術そのものへの関心が薄れてしまう可能性があります。

では、どうすればいいのか?

幸いなことに、現代はVibeCoding時代です。プログラミング知識がなくても、生成AIが一緒にコードを書いてくれます。かつてのマイコン少年のような技術的ハードルはもうありません。

だからこそ、今できることがあります。量子乱数を使った実用的なソフトウェアを、非専門家レベルで作って公開していく。これが「量子市民化運動」です。

量子3現象を日常の比喩で理解する

量子力学の教科書的な説明は難解です。ここでは、誰もが経験したことのある日常シーンで3つの基本現象を説明します。

1. 重ね合わせ(Superposition):満員電車の座席

シーン: 朝の通勤電車に乗り込む瞬間

駅のホームから車内を見ると、座席に座れるか座れないか分かりません。ドアが開いて実際に乗り込んだ瞬間に初めて「座れた」か「座れなかった」かが確定します。

量子的には:

- 観測前:「座れる」と「座れない」が同時に存在している状態

- 観測(乗車):状態が確定し、どちらか一方になる

これが重ね合わせです。量子ビットは観測するまで0と1が同時に存在し、観測した瞬間にどちらかに確定します。

量子乱数への応用:

この「観測するまで決まらない」性質が、予測不可能な真の乱数を生み出します。

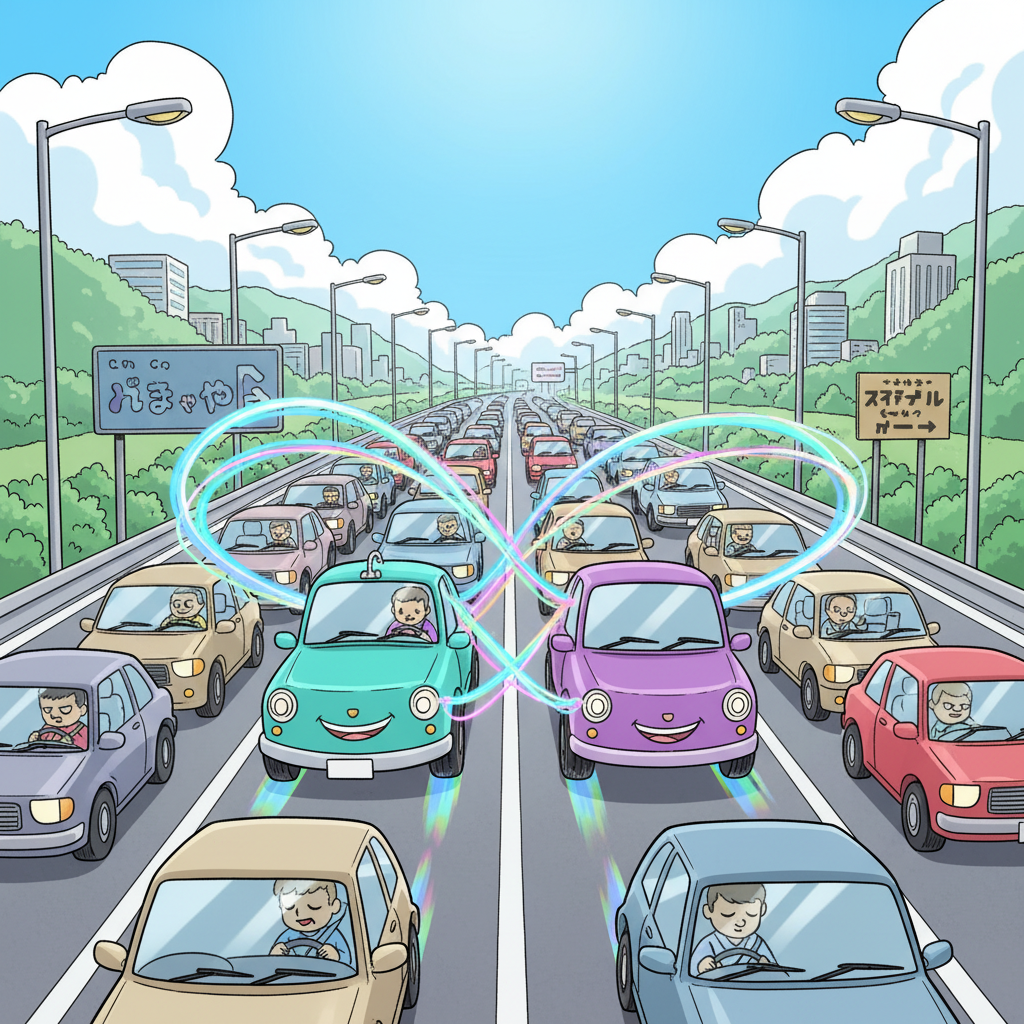

2. もつれ(Entanglement):渋滞でエンタングル

シーン: 高速道路の渋滞

あなたの車は前の車と強く結びついています(エンタングル状態)。どんなにアクセルを踏んでも、前の車が動かなければあなたも動けません。前の車がブレーキを踏めば、あなたも即座にブレーキを踏む必要があります。

量子的には:

- 2つの量子ビットが「運命共同体」になる

- 片方を観測すると、もう片方の状態も瞬時に決まる

- 距離は無関係(アインシュタインを悩ませた現象)

量子乱数への応用:

もつれた量子ビット同士は相関を持ちますが、個々の測定結果は完全にランダムです。

3. 干渉(Interference):カラオケでハモる

シーン: 友達とカラオケでデュエット

- 音程が合う: 美しいハーモニーが生まれる(波が強め合う)

- 音程がズレる: 不協和音で「お前、歌うな!」となる(波が打ち消し合う)

量子的には:

- 量子も波の性質を持つ

- 複数の経路を通った量子が干渉し合う

- 強め合う部分と打ち消し合う部分ができる

量子乱数への応用:

干渉パターンを制御することで、確率分布を操作できます。完全にランダムでありながら、特定の傾向を持たせることも可能です。

量子乱数という選択:今すぐ使える量子技術

大規模な量子計算は検証のために何千回も同じ実験を繰り返す必要があり、現時点ではコストが高くつきます。これは技術的な制約であり、2030年のFTQC実現に向けて研究が進められています。

一方で、量子乱数は10ショット程度で実用的な結果が得られます。

量子乱数の特徴:

- 少ない観測回数で済む(エコロジー)

- IBM Quantumの無料枠(月10分)で利用可能

- アインシュタインの時代から知られる量子の奇妙な性質を直接活用

- 宇宙の根本的な不確定性に基づく真の乱数

これは大規模計算とは異なるアプローチですが、今すぐ非専門家が量子技術に触れられるという点で重要です。

実用例:量子乱数を活用したアプリケーション

筆者は以下のアプリケーションを開発中、または構想中です。

1. 量子乱数株価分析(実機の天然乱数使用)

従来のモンテカルロ法より少ないサンプル数で株価の変動を分析します。真の乱数を使うことで、擬似乱数では見えなかったパターンを探ります。

正直に言うと: これも一種の「量子占い」です。科学的根拠が完全にあるわけではありません。でも、Mr.マリックが「超魔術です」と言いながら楽しませてくれるように、「量子パワーです」と言いながら実際に動くものを作って楽しんでいます。

2. メンズカーブス混雑回避予測(なーんちゃって量子乱数)

メンズカーブスは年中混雑していて、空きがほぼありません。しかし、わずかに発生する「歪み」があります。その空白時間を予測するアプリです。

これも正直に言うと: ほとんど占いです。おじいちゃんたちの予測不能な集中時間(おじいちゃんエントロピー)を量子乱数で予想しようという試みで、科学的根拠は薄いです。でも、日常のイライラを緩和できるなら実用的じゃないですか。

その他のアイデア(構想中)

- お土産屋さん混雑予測: 品川駅のお土産屋さんが「急いでる時に限って空いてる」謎現象を量子乱数で予測

- 駐車場空き予測: 満車表示なのになぜか空いてる駐車場の歪みを捉える

- レジ待ち行列選択: どのレジが一番早いかを量子パワーで選ぶ

繰り返しますが: これらは科学的に厳密ではありません。でも、「予測困難な日常のイライラ」を量子の力(という名のお遊び)で緩和する。そういう実用的なアプローチがあってもいいんじゃないでしょうか。

ハンドパワーならぬ、量子パワーです。

実装例:実機で動く量子乱数生成

IBM Quantumの無料アカウント(月10分まで実機使用可能)で実行可能なコード例です。

from qiskit import QuantumCircuit, transpile

from qiskit_ibm_runtime import QiskitRuntimeService, SamplerV2

# IBM Quantum接続設定

# https://quantum.ibm.com/ でアカウント作成後、APIキーを取得

API_KEY = "YOUR_IBM_QUANTUM_API_KEY" # ここにあなたのAPIキーを入れる

CRN = "YOUR_CRN" # Cloud Resource Name(アカウント情報から取得)

def generate_quantum_random(n_bits=8, shots=10):

"""

量子乱数生成(10ショットでエコ運用)

Args:

n_bits: ビット数(8bit = 0-255の範囲)

shots: 測定回数(10回推奨)

Returns:

int: 量子乱数

"""

# 量子回路作成

qc = QuantumCircuit(n_bits, n_bits)

# 全量子ビットを重ね合わせ状態に

for i in range(n_bits):

qc.h(i) # Hadamardゲート

# 測定

qc.measure(range(n_bits), range(n_bits))

# IBM Quantum実機で実行

service = QiskitRuntimeService(

channel="ibm_quantum",

token=API_KEY,

instance=f"ibm-q/open/main" # または your-hub/your-group/your-project

)

# 実機を選択(シミュレータではなく実機)

backend = service.least_busy(

operational=True,

simulator=False, # 実機のみ

min_num_qubits=n_bits

)

print(f"使用する実機: {backend.name}")

transpiled = transpile(qc, backend)

sampler = SamplerV2(backend)

job = sampler.run([transpiled], shots=shots)

result = job.result()

# 最頻値を返す

counts = result[0].data.meas.get_counts()

bitstring = max(counts, key=counts.get)

return int(bitstring, 2)

# 実行例

random_num = generate_quantum_random()

print(f"量子乱数: {random_num}")

print("これは宇宙の根本的な不確定性から生まれた真の乱数です!")

print("...たぶん。量子パワーです。")

重要な設定:

- APIキーは https://quantum.ibm.com/ で取得

- 無料プランは月10分まで実機使用可能

- 10ショット程度なら数秒で終わるのでエコ

なーんちゃって量子乱数版:

実機を使わず、Pythonのrandomモジュールを使う場合は以下:

import random

def pseudo_quantum_random(n_bits=8):

"""なーんちゃって量子乱数"""

return random.randint(0, 2**n_bits - 1)

# メンズカーブス混雑予測用

# (実機使うほどでもない実用アプリ)

VibeCoding時代の量子市民化

現代はVibeCoding時代です。Claude、ChatGPT、Copilotなどの生成AIが、プログラミング知識がない人でもコードを書く手助けをしてくれます。

かつてマイコン少年たちがBASICでゲームを作った時代とは違い、今は誰でも量子ソフトウェアを作れる環境が整っています。

量子市民化運動の目指すもの:

- 2030年のFTQC実現まで、量子技術への関心を保つ

- 非専門家が「面白い!」と触れる実用的なソフトを増やす

- 専門家向けアルゴリズム検証ではなく、日常で使えるアプリ

- 量子技術を一部の専門家だけのものにしない

- 量子の専門家でない開発者でも開発モチベーションが湧く環境を作る

- 遊び心を忘れず、楽しみながら量子に触れる

これは大規模計算研究への批判ではなく、補完的なアプローチです。研究機関が2030年を目指してハードウェアを磨く一方で、非専門家レベルでソフトウェアの裾野を広げる。両輪が揃って初めて、量子技術は本当の意味で社会に根付きます。

草の根活動としての発信

筆者はこの活動を「草の根」で行っています。組織に属しているわけでもなく、仲間がいるわけでもありません。

GitHubには専門家向けのアルゴリズム検証コードが溢れています。それらは素晴らしい研究成果です。でも、量子の専門家でない一般の開発者が「これ作ってみたい!」と思うには、もっと実用的なアプローチが必要です。

68000がグラディウスだけで終わったような歴史を繰り返したくない。だから、非専門家が開発モチベーションを抱ける実用ソフトを作って公開していきます。

次回予告:

- 量子乱数株価分析の詳細実装

- メンズカーブス混雑回避アプリの作り方

- 日常のイライラを緩和する量子アプリのアイデア集

これらの記事を通じて、量子技術が「難しい計算の話」だけでなく、「今すぐ使える実用的な技術」として広まることを願っています。

まとめ:真面目に不真面目、それが量子市民化

量子コンピュータの大規模計算実用化は2030年以降が目標です。その研究開発は素晴らしく、期待すべきものです。

一方で、それまでの期間に量子技術が非専門家から忘れられないよう、今使える形で量子技術を体験できる環境を作ることも重要です。

量子乱数は、その入り口として最適です:

- 低コスト・低ショット数で実用可能

- 月10分の無料枠で誰でも使える

- VibeCoding時代のAIサポートで誰でも開発できる

- 科学的根拠は薄くても、実用的なアプローチで楽しめる

Mr.マリックやマギー司郎が「これマジックですよ」と正直に言いながら楽しませてくれるように、私たちも「これ量子パワーですよ」と言いながら、真面目に不真面目に量子技術を使った実用ソフトを作りましょう。

2030年を目指す研究者たちと、今すぐ量子を使いたい非専門家。その橋渡しをするのが量子市民化運動です。

ハードウェアとソフトウェア、両方が育って初めて技術は花開きます。一人でも多くの人が量子技術に触れ、面白いと感じてもらえるよう、草の根活動を続けていきます。

ハンドパワーならぬ、量子パワーです。

参考リソース:

- IBM Quantum: https://quantum.ibm.com/

- Qiskit Documentation: https://qiskit.org/

免責事項:

本記事の比喩は理解を助けるための簡略化であり、厳密な物理学的記述ではありません。また、量子乱数を使ったアプリケーションの多くは実用性を重視しつつも「お遊び」の要素が強く、科学的に厳密な予測を保証するものではありません。Mr.マリックの超魔術のように、楽しみながらご利用ください。