こんにちは。Google I/O 2016 の開催が近づきワクワクしている wezardnet です。

さて、今回はアルファ版で公開された Google Cloud Functions を使って Google Cloud Platform(以下GCP) の課金データを BigQuery に入れる仕組みをサンプルとして作ってみたので紹介したいと思います。

1. Cloud Functions ってなに?

Cloud Functions では、クラウド環境でイベントが発生したときに実行される Node.js を書くことができ、巷では「サーバレスアーキテクチャ」とか呼ばれているそうです。よく AWS Labmda に対抗するサービスという記事を見かけますが、正直 AWS 触ったことがないので知りませんw

Cloud Functions はフルマネージドで提供され、利用者はサーバーまたは実行環境を管理する必要がありません。現在はアルファ版で限定公開されており、次の 3 つのイベントトリガーで Node.js で書いたファンクションを実行することができます。

- Cloud Pub/Sub topic

- Cloud Storage bucket = Object Change Notification

- HTTP trigger (HTTP POST only)

少し前まで Cloud Functions を作成すると Google Container Engine(以下GKE)に cluster が自動的に作られて、実行環境としてインスタンスが立ち上がっていました。マシンスペックもけっこういい感じのモノだったので、「コレ課金されるのかよ!」と思いながら、ファンクション作っては削除していたので、毎回めんどいなぁと感じていました...

その後のアップデート(5/4 実施)でマネージド サービスに移行したため、今現在は自分のプロジェクトに cluster が作られることはありません。無課金で利用させていただいております m(__)m

2. Cloud Functions を使うための準備

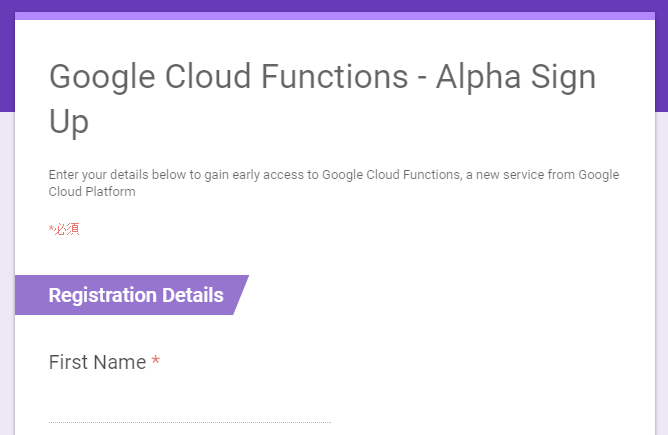

Cloud Functions はまだアルファ版のため、アルファテストに参加する必要があります。以下のフォームから申し込みをします。

Google Cloud Functions - Alpha Sign Up

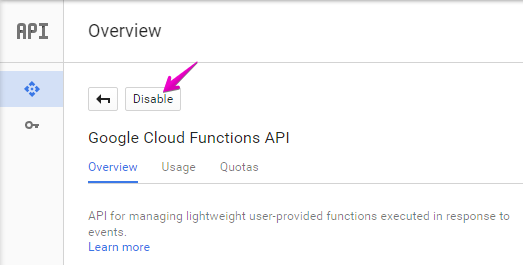

そうして忘れたころに Google から「あなたのアカウントをホワイトリストに登録したよ!」というメールが届くので API Manager から Cloud Functions API を有効(Enable)にします。

以上で Cloud Functions を使うための準備は完了です。

3. 課金データのエクスポートを設定する

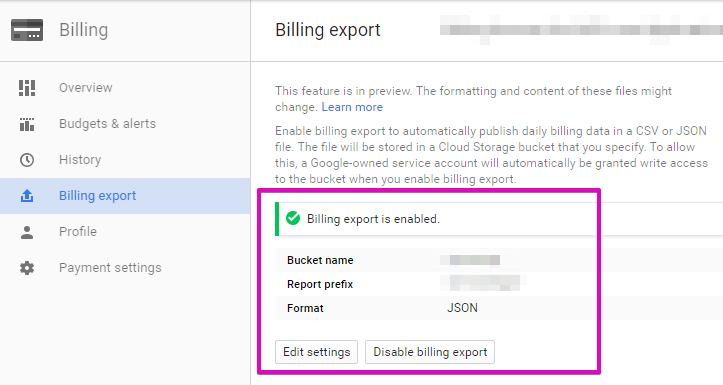

今回は GCP の課金データを BigQuery に入れたいので、まずは Google Developer Console の Billing export 画面から課金データを Google Cloud Storage(以下GCS)に吐き出すように設定します。

これで毎日の課金データが GCS に出力されるようになります。

4. Function を作る

4.1. コードを書く

Cloud Functions は Node.js をベースにしたマネージドな JavaScript 実行環境になります。私は Node.js を触るのは初めてだったので、ハマることが多かったです ![]()

まずは GCP の各種サービスを利用するのに必要な gcloud-node.js module を使えるようにするために、次のような package.json を作ります。他にも、実装に必要なモジュールを記述しておきます。

{

"name": "bqbilling",

"version": "1.0.0",

"main": "bqbilling.js",

"dependencies": {

"gcloud": "^0.28.0",

"node-uuid": "^1.4.7",

"moment": "^2.10.6",

"moment-timezone": "^0.4.0"

}

}

次に GCS のバケットに出力された課金データを読み込んで BigQuery に投入するメインな処理を書きます。今回は GCS と BigQuery を利用するので、最初に次のように記述しておきます。keyFilename は特に指定しなくても API へのアクセスは許可されるようです。手間が省けますね。

var gcloud = require('gcloud')({

projectId: '********'

});

var gcs = gcloud.storage() ;

var bq = gcloud.bigquery() ;

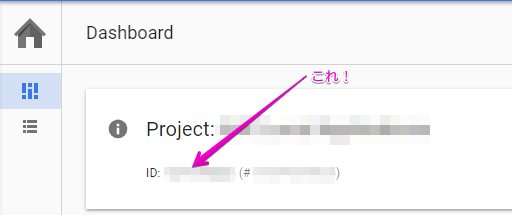

projectId の値は対象の GCP プロジェクトの ID を記述します。これは Google Developer Console の Home 画面のダッシュボードからコピペします。

Cloud Functions の Cloud Storage bucket トリガーで呼び出される部分は次のように実装しています。このトリガーは GCS が備える Object Chage Notification(OCN) と同じ機能になります。GCS にオブジェクトが 追加(アップロード)/更新(変更)/削除 された時に呼び出される(通知される)仕掛けになります。

exports.main = function(context, data){

var bucket = gcs.bucket(data.bucket) ;

var file = bucket.file(data.name) ;

var buffer = new Buffer('') ;

file.createReadStream()

.on('data', function(chunk){

buffer = Buffer.concat([buffer, chunk]) ;

})

.on('finish', function(){

var jsonBilling = JSON.parse(buffer) ;

execute(data.name, jsonBilling) ;

});

context.success() ;

};

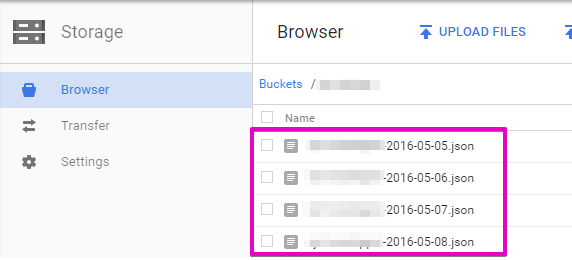

前述した課金データは毎日 GCS の指定バケットに追加されるので、そのタイミングで上記の処理が実行されます。Function パラメータの data パラメータにトリガーに関連付けられたデータが格納されているので createReadStream で追加された課金データ(JSON)を読み込みます。

それでは BigQuery 側の処理をみていきましょう。BigQuery のテーブルは月単位(yyyyMM)で保持するようにしました。少しショボイですが、毎回テーブルが存在するかどうかチェックして、なければ作成するようにしています ![]()

function execute(fileName, jsonBilling){

var fileDate = fileName.match(/\d{4}-(0[1-9]|1[0-2])/g) ;

var tableName = fileDate.toString().replace(/-/g, '') ;

var dataset = bq.dataset('{データセット名}') ;

var targetTable = dataset.table(tableName) ;

targetTable.exists(function(err, exists){

if ( !exists ) {

// TODO: テーブルがなければ新規に作る

var options = {schema: {

"fields": [

{

"type": "timestamp",

"mode": "required",

"name": "StartTime"

},

{

"type": "timestamp",

"mode": "required",

"name": "EndTime"

},

{

"type": "STRING",

"mode": "required",

"name": "ProjectId"

},

{

"type": "STRING",

"mode": "required",

"name": "Description"

},

{

"type": "FLOAT",

"mode": "nullable",

"name": "Debits"

},

{

"type": "STRING",

"mode": "required",

"name": "Currency"

},

{

"type": "FLOAT",

"mode": "nullable",

"name": "Amount"

},

{

"type": "STRING",

"mode": "nullable",

"name": "Unit"

},

{

"type": "STRING",

"mode": "required",

"name": "FileName"

}

]

}};

dataset.createTable(tableName, options, function(err, table, apiResponse){

if ( err ) {

console.log('err: ', err) ;

console.log('apiResponse: ', apiResponse) ;

return ;

}

exportBigQuery(table, fileName, jsonBilling) ;

});

}

else exportBigQuery(targetTable, fileName, jsonBilling) ;

}) ;

}

最後に課金データ(JSON)を BigQuery に投入します。実装例を以下に示します。

どういうわけか Cloud Functions の Cloud Storage bucket トリガーでは同じ課金データ(JSON)が 2 回連続して通知されるので、重複して投入されないようにクエリーを投げてチェックするようにしています。

function exportBigQuery(table, fileName, jsonBilling){

var query = util.format('SELECT COUNT(*) AS count FROM [%s] WHERE FileName = "%s"', table.metadata.id, fileName) ;

bq.query(query, function(err, rows, nextQuery){

if ( err ) {

console.log('err: ', err) ;

return ;

}

else if ( rows[0].count > 0 ) return ;

for ( var i = 0; i < jsonBilling.length; i++ ) {

var item = jsonBilling[i] ;

var stime = moment(item.startTime).utc().format('YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ') ;

var etime = moment(item.endTime).utc().format('YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ') ;

var row = {

insertId: uuid.v4(),

json: {

StartTime: stime,

EndTime: etime,

ProjectId: item.projectId,

Description: item.description,

Debits: item.cost.amount,

Currency: item.cost.currency,

Amount: item.measurements[0].sum,

Unit: item.measurements[0].unit,

FileName: fileName

}

};

var options = {

raw: true,

skipInvalidRows: true

};

table.insert(row, options, function(err, insertErrors, apiResponse){

if ( err ) {

console.log('err: ', err) ;

console.log('apiResponse: ', apiResponse) ;

}

}) ;

}

});

}

以上でコードの作成は完了です。

4.2. デプロイする

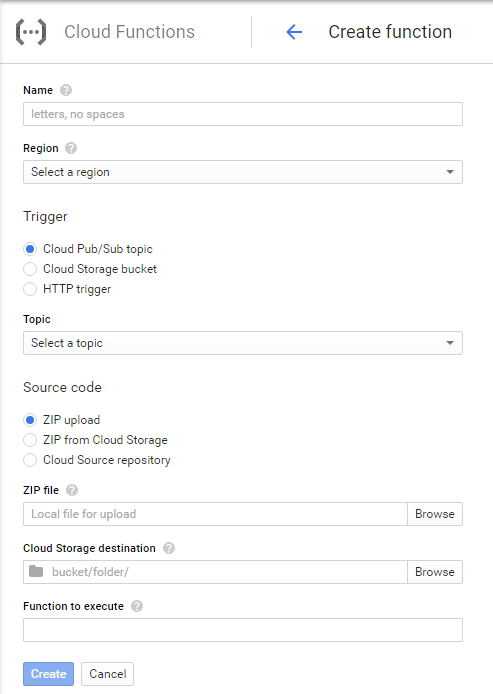

それでは作成したコードをデプロイしてみましょう。Google Developer Console の Cloud Functions 画面で「CREATE FUNCTION」します。

今回は GCS のバケットに出力される課金データを扱うのでトリガーは「Cloud Storage bucket」を選択します。また、ソースコードは zip で固めてアップロードする格好になります。尚 「package.json」も zip に一緒に含めてください 。

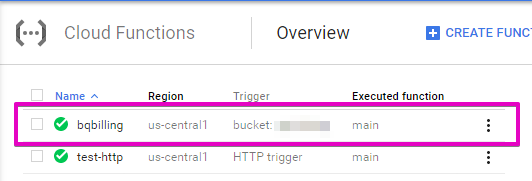

デプロイに成功すると、以下のように表示されます。

ここまでで仕込みはすべて完了です。あとは毎日、課金データ(JSON)が GCS に追加される度に自動的に BigQuery に投入されていきます ![]()

5. BigQuery に投入された課金データ

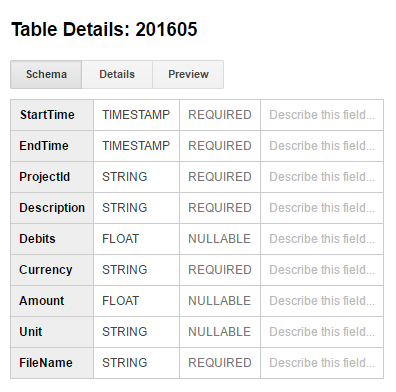

BigQuery のテーブル スキーマは、課金データ(JSON)をベースに必要な項目のみに絞って以下のように定義しています。

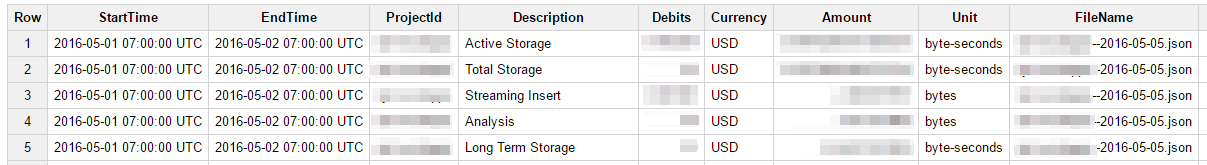

また、課金データは以下のような感じで期待どおり格納されました ![]()

一定の金額を超えたらアラートを通知させるなどの仕組みも作れそうですね。

6. まとめ

今回サンプルで作成した GCP 課金データ ⇒ BigQuery の仕組みは Google App Engine + GCS Object Change Notification でも実現できますが、デプロイが簡単という点が Cloud Functions のメリットかなと思います。

Cloud Functions はアルファ版のため、下位互換を無視した仕様変更が行われる可能性があります。ですので、実際のプロダクトには現段階では使わないほうが良いでしょう。