これまで主にデータを入力する話をしてきましたが、ここからようやく出力側の話です。

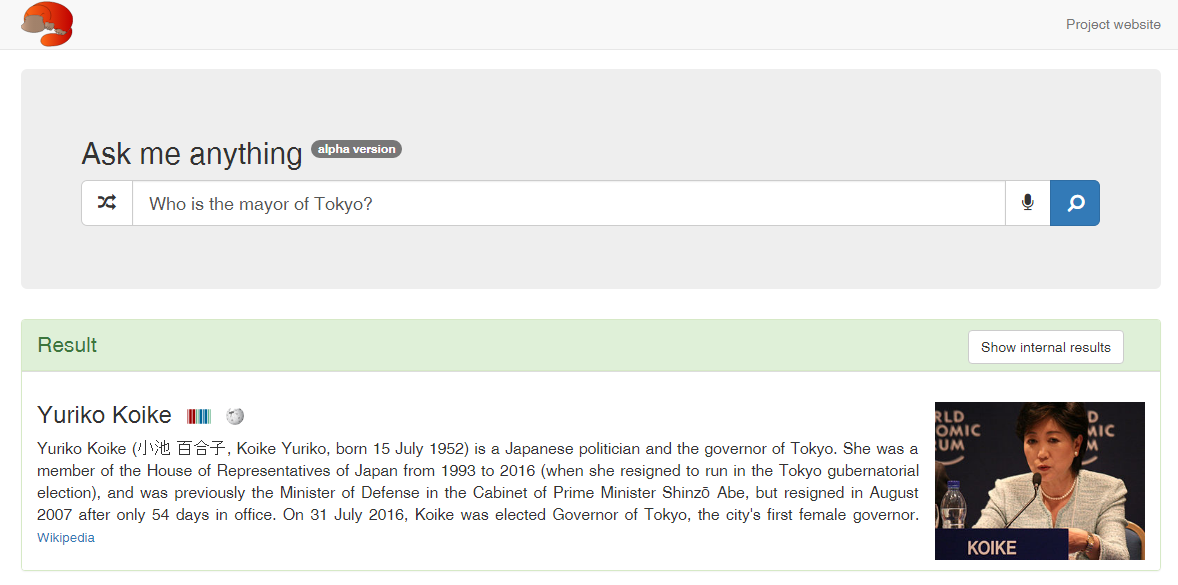

Ask me anything

ウィキデータを利用したアプリケーションのひとつで、自然言語で質問すると(うまく行けば!)答えが返ってきます。いまのところまだアルファ版で英語にしか対応していないので「Who is the mayer of Tokyo?」と入れてみましょう。

回答とその補足説明が表示されました。質問欄左側にある「X」に似たボタンを押すと、ランダムに質問サンプルが表示されるのでよろしければお試しください。発音に自信のある方はマイクのボタンを押して質問を英語でしゃべってみてください。(私はあきらめました)

ウィキデータでは項目に対してプロパティと値で属性、カテゴリ、関係性といったものを付加していきますので、このように意味的な解釈をして回答することができるのです。

正しい答えが返って来ない場合、データの方は自分でチューニングできるのでこれだけでも結構楽しいです :) この質問の回答は当初舛添さんだったので「東京都」という項目の「地方行政府の長」というプロパティに小池さんを値として追加しました。

データをミラーして使っているようで、私の場合は反映されるまでに1週間ほどかかりました。

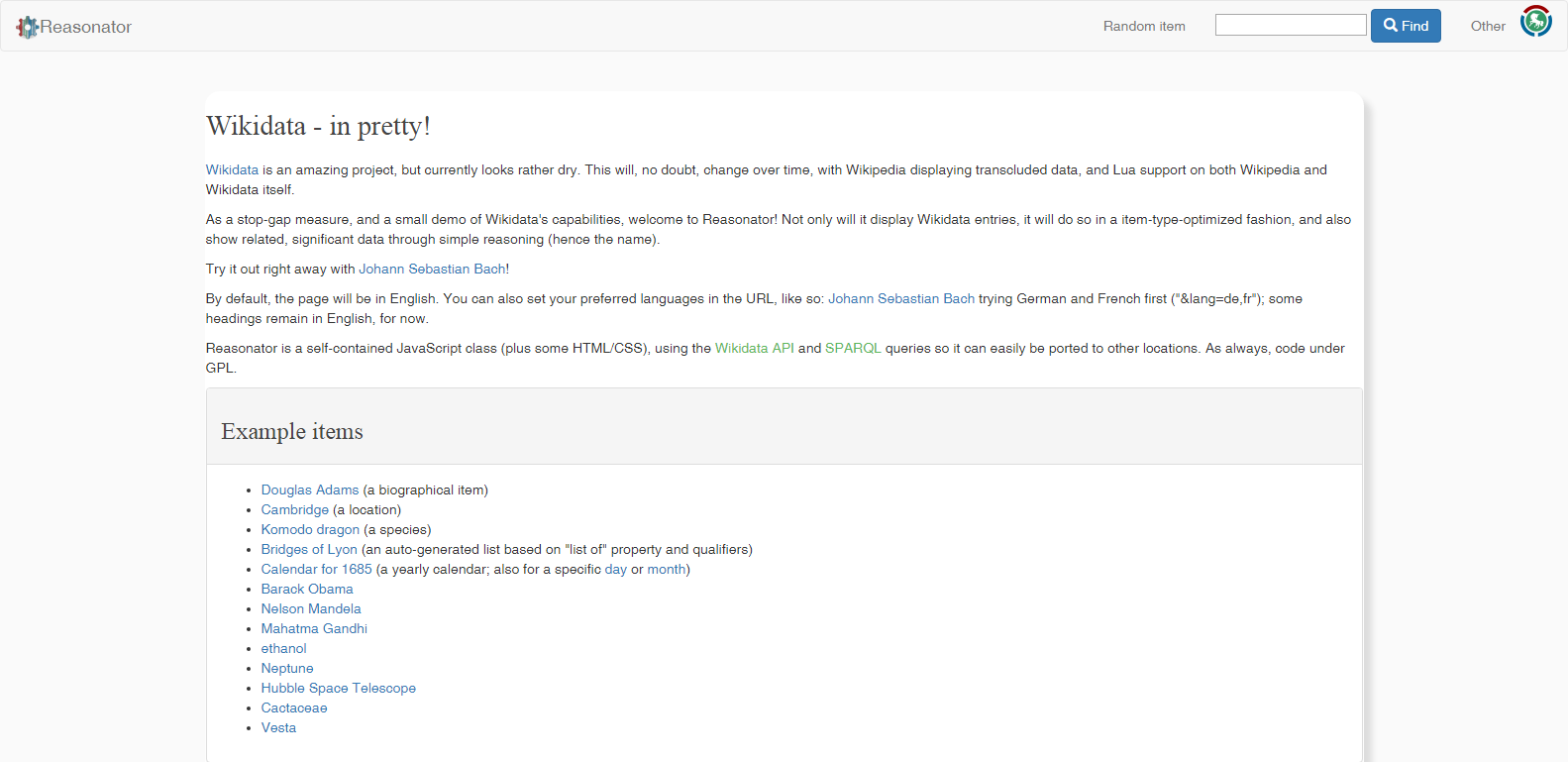

Reasonator

ウィキデータの項目のブラウザとして割とスタンダードになっているのがこのアプリケーションです。

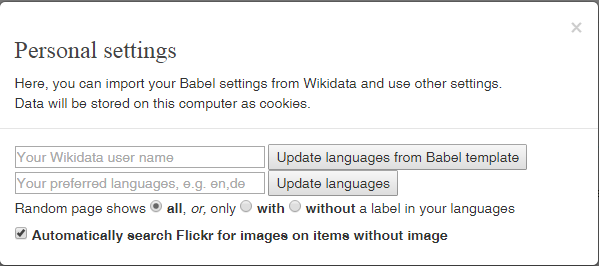

中央下部にあるサンプルを選んだり、右上の検索窓で項目名を入れるとその内容をビジュアルに表示してくれます。英語がデフォルトなので右上のOtherをクリックして個人設定しておけば自分が使える言語で初期表示してくれます。

個人設定を右上の✕で閉じて右上の検索窓で「東京都」と入れてみましょう。

リスト1番目の「東京都」を選ぶと、東京都の情報のうち、代表的なものがビジュアルに表示され、たいていの情報にリンクが張られています。

これがウィキペディアとの違いです。人間に理解できるインタフェースを使いながら、情報を機械にも理解できる形式で入力しているからこそ、こういった表現ができるのです。情報はそれぞれ意味を持つデータとして分割され、機械が解釈できる限りそのつながりをたどって様々な他のデータを自動的に探すことができます。オープンデータを機械可読な形式で出すと良いのはなぜか、そのビジュアルな回答のひとつであるといえるでしょう。